党建赋能基层医疗新图景 智能康复“趣”起来 家庭医生“暖”到心

医务人员指导居民进行康复训练。

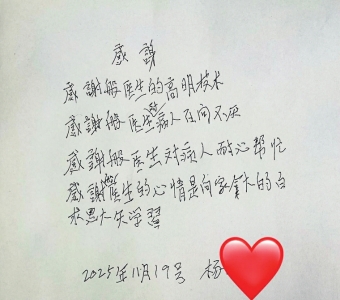

杨大爷手写感谢信。

在党建引领下,一幅“智慧”与“温度”交融的成都基层医疗新图景正徐徐展开。从双流区永安中心卫生院的智能化康复中心让患者通过“切水果”“开飞机”等游戏化训练重获健康,到成都高新区合作社区卫生服务中心家庭医生成为八旬老人“暖心依靠”,科技赋能与人文关怀正在这里深度融合。康复训练不再枯燥冰冷,家庭医生不再遥远陌生,取而代之的是精准可及的云端管理、量身定制的康复方案,以及党员医护主动扛起的“暖心担当”。这些生动实践,不仅勾勒出基层医疗从“治疾病”到“护全程”的服务升级,更让“家门口的健康守护”充满质感与温度。

双流区

党建赋能,服务暖心

“家门口”的康复中心让“功能重塑”充满乐趣

□华西社区报记者 李思佳 摄影 张武

在成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院)新落成的智能化康复中心里,康复训练不再是重复枯燥的疼痛记忆,而成了一场趣味盎然的“游戏体验”。今年11月,该院作为2025年四川省首批50家智能化康复中心建设项目试点单位,正式启动试运行。在党建引领下,医院将“科技赋能”与“康复暖心”深度融合,把专业康复服务送到群众“家门口”。

11月26日,记者走进医院智能化康复中心。在这里,你可以看到上下肢康复机器人、主被动训练系统、手功能机器人、智能情景互动系统等七大智能设备有序分布,构建起一个全方位、智能化的康复平台。患者们手握操纵杆,在屏幕上“切水果”“开飞机”,原本单调的康复过程,在互动游戏中变得轻松高效。

与此同时,医院积极推进残疾人“康复之家”建设,持续拓展服务内涵。据悉,目前已与双流区残联签订合作协议,可为残疾人提供各类康复评估、肢体综合训练、认知知觉功能训练、平衡训练、物理因子治疗及中医适宜技术等服务,已累计服务残疾人15名。

“我们还安排了专人学习‘量服平台’,下一步将陆续开展残疾人辅具评估、家庭无障碍改造指导等工作。”医院相关负责人介绍,“同时,依托与成都市第七人民医院、成都市

双流区第一人民医院(四川大学华西空港医院)的对口帮扶机制,上级专家定期来院开展教学查房、病历书写、设备使用等指导,持续提升服务质量。”

在众多受益者中,患者傅女士的康复经历尤为典型,她因左跟腱断裂在外院手术,术后左下肢无力、脚踝功能受限,只能依靠拐杖行走,日常生活极为不便。了解到医院智能化康复中心正在试运行后,她第一时间前来就诊。专业康复团队通过全面评估为她定制了个性化方案,经过4次康复训练后,傅女士成功告别拐杖,恢复了日常出行能力。“两个月前走路都不敢想,现在终于能甩开拐杖踏实走了!”傅女士对康复效果非常满意。而这场从“拄拐”到“健走”的转变,不仅是她坚持康复的成果,更印证了专业康复训练在术后功能恢复中起到的关键作用。

除了趣味化、智能化的训练设备,康复中心还配备了AI评估系统,可为老年人、残疾人、慢性病患者等重点人群精准定制康复计划。所有训练数据实时上传云端,医生可远程监控进展、及时调整方案,实现全程化、精细化健康管理。

同时,医院通过“请进来、送出去”的培养机制,提前选派医护人员赴上级医院进修,并邀请专家驻点指导,打造了一支涵盖中医、全科、康复治疗与护理科室的18人专业团队。“我们将继续坚持以党建为引领,服务辖区的老年人、残疾人、慢性病患者,进一步拓展服务内涵,探索社区与家庭康复延伸服务,让科技更有温度,让康复更加可及。”该负责人表示。

成都高新区

一纸手书谢深情

家庭医生成八旬老人的“暖心依靠”

□华西社区报记者 程玥 中心供图

在初冬的微寒里,一封质朴却饱含深情的感谢信,如同一束温暖的光照亮了基层医疗服务的温情角落。11月21日,85岁的杨大爷颤巍巍地从怀中掏出一封手写感谢信,郑重地交到成都高新区合作社区卫生服务中心家庭医生殷欢欢手中。工整有力的字迹,承载着老人满满的感激与信任。

杨大爷患有高血压、糖尿病,还伴有肾功能不全。由于非成都本地医保,且子女工作繁忙,他在就医过程中面临着诸多难题。医疗费用的压力、异地报销的繁琐流程,以及对病情的担忧,像沉甸甸的石头,压在这位八旬老人的心头。

今年3月,社区健康体检成为这段温暖故事的起点。初次接触杨大爷时,家庭医生殷欢欢敏锐地发现老人双下肢重度水肿,当即提醒他关注肾功能问题。此后,这份关注从未间断。8月,两人在门诊再次相遇,殷欢欢主动询问老人近况,一次次耐心倾听他的困扰,细致解答每一个疑问。渐渐地,杨大爷对这位温和而坚定的医生产生了深深的依赖,他感慨道:“她不只是开药,她真的在意我好不好。”

11月,杨大爷又因外地医保报销额度低而愁眉不展,殷欢欢再次伸出援手,一次次打电话联系当地医保局,协助他准备材料、沟通流程,不辞辛劳地帮他解决了难题。

作为一名党员,殷欢欢始终将服务群众视为自己的本分。她常说:“家庭医生的职责不光是看病。我们党员更要带头当好居民健康的‘哨兵’,也要在关键时候,成为那个最能靠得住的‘后盾’。”

如今,那封手写的感谢信被殷欢欢小心翼翼地收在办公桌抽屉里。对她而言,这是从医以来最珍贵的礼物。

“在中国基层医疗体系不断完善的大背景下,家庭医生正逐渐成为社区居民健康的‘守门人’,他们不仅要提供专业的医疗服务,更要给予患者心理上的支持和人文关怀。”合作社区卫生服务中心相关负责人说,这封感谢信,不仅是对殷欢欢个人工作的认可,更是对基层家庭医生群体的赞美与肯定。在平凡的岗位上,他们用坚守与付出,守护着居民的健康,传递着温暖与希望,让幸福在蓉城的大街小巷中蔓延。