谁该为失控的校园安全担责?

制图 王思祺

校园本是书声琅琅、孕育希望的安全港湾,然而一旦安全防线失守,却可能成为令人痛心的意外发生地。

这一期的“法治第一课”,关注一起发生在中学教室里的伤害案件,一次冲突,不仅造成两名学生身心严重受损,更引发了对校园安全责任体系的深刻反思。

案例

校园冲突学生身心受伤

学校管理缺位需担责

2021年9月6日,开学后不久,某地一中学校园内发生了一起由言语冲突引发的伤害案件。

学生沙某与刘某在教室内发生口角。冲突中,沙某先动手打了刘某一巴掌,刘某随即取出携带的水果刀刺向沙某,导致沙某身体多处受伤,被紧急送医治疗20天,医疗费用超过2万元。医院诊断其伤情包括多发性刀刺伤、左肺挫伤、皮下血肿及全身多处皮肤裂伤。

令人痛心的是,这起事件的影响远未止步于身体创伤。2022年3月11日起,沙某因出现严重心理问题,先后在当地多家医疗机构接受治疗,被诊断为精神分裂症。事发后,沙某父母与学校就赔偿事宜进行协商。但因双方分歧过大未能达成一致,最终只能对簿公堂。

法院经审理查明,这起斗殴事件发生在上早自习期间,属于学校正常教学管理时段。教师及校园管理人员既未能及时发现并制止学生冲突,也未能有效防范学生携带管制刀具进入校园,反映出学校在安全管理和教育方面存在明显疏漏,未完全尽到对未成年学生的教育、管理职责,因此应当承担相应的赔偿责任。

说法

法官以案释法

多维度解析校园安全责任体系

“校园伤害案件的处理,牵动着家庭、学校乃至全社会的敏感神经。”据办案法官介绍,法院的判决,是基于对法律精神的深刻把握,以及对未成年人权益的优先考量。校园中,发生此类事件,是学生家长和学校老师都不愿看到的结果,但事情发生后,如何在法治体系中,认清学校安全管理责任,明确未成年人暴力行为惩戒追责,才是避免此类事件再次发生的关键。

学校该为校园安全管理承担哪些责任?

《中华人民共和国未成年人保护法》第二十五条第二款明确规定:“学校应当建立未成年学生保护工作制度,健全学生行为规范,培养未成年学生遵纪守法的良好行为习惯。”

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十九条规定:“无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的,幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任;但是,能够证明尽到教育、管理职责的,不承担侵权责任。”

本案中,事件发生于早自习这一教学管理时段,学校本应通过教师巡视、监控管理等方式有效预防和及时制止学生冲突。此外,学校对学生携带危险物品进入校园的行为未能进行有效筛查和干预,反映出其安全管理制度存在明显漏洞,因此被依法认定应承担相应侵权责任。

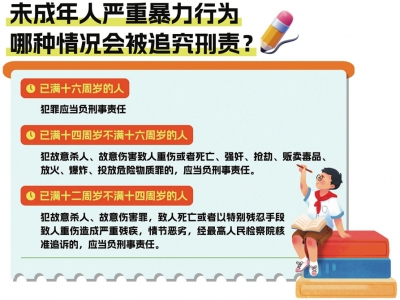

未成年人严重暴力行为是否会被追责?

随着未成年人犯罪低龄化现象频出,2020年公布的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》作出了重要调整,降低了对未成年人严重暴力犯罪的追责年龄。该修正案明确:年满十二周岁的未成年人,经过严格的程序把关之后可以追究刑事责任。具体而言:

已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

这一立法调整体现了国家对未成年人严重暴力行为“零容忍”的坚定态度,同时也设置了严格的程序保障,确保追责的慎重性与适当性。

对于没有达到追究刑事责任年龄的未成年犯罪人,《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定了“专门矫治教育”措施,对于实施严重暴力行为但未达到刑事责任年龄的未成年人,法律并非放任不管,而是将其送到专门场所进行闭环管理,由教育、公安和司法行政部门协同开展心理行为矫治工作。

这种措施既体现了对未成年人的特殊保护,也彰显了社会防卫的必要性。华西都市报-封面新闻记者 于婷