平乐古镇乐善桥:见证南方丝绸之路的烟火日常

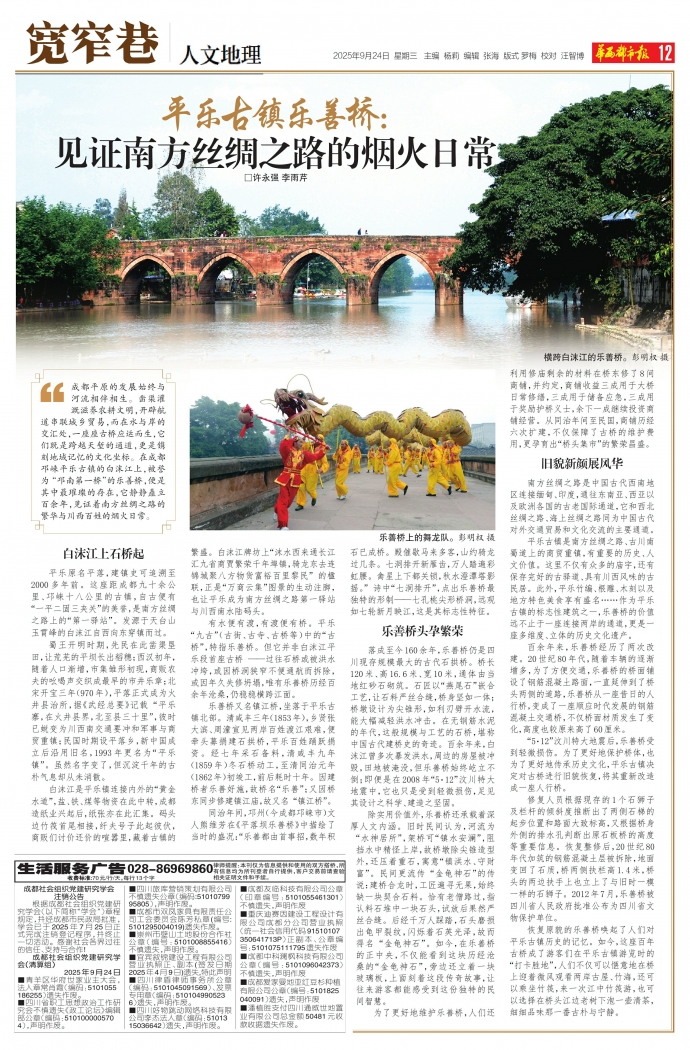

横跨白沫江的乐善桥。彭明权 摄

乐善桥上的舞龙队。彭明权 摄

□许永强 李雨芹

成都平原的发展始终与河流相伴相生。凿渠灌溉滋养农耕文明,开辟航道串联城乡贸易,而在水与岸的交汇处,一座座古桥应运而生,它们既是跨越天堑的通道,更是镌刻地域记忆的文化坐标。在成都邛崃平乐古镇的白沫江上,被誉为“邛南第一桥”的乐善桥,便是其中最璀璨的存在,它静静矗立百余年,见证着南方丝绸之路的繁华与川西百姓的烟火日常。

白沫江上石桥起

平乐原名平落,建镇史可追溯至2000多年前。这座距成都九十余公里、邛崃十八公里的古镇,自古便有“一平二固三夹关”的美誉,是南方丝绸之路上的“第一驿站”。发源于天台山玉霄峰的白沫江自西向东穿镇而过。

蜀王开明时期,先民在此凿渠垦田,让荒芜的平坝长出稻穗;西汉初年,随着人口渐增,市集雏形初现,商贩农夫的吆喝声交织成最早的市井乐章;北宋开宝三年(970年),平落正式成为火井县治所,据《武经总要》记载“平乐寨,在火井县界,北至县三十里”,彼时已蜕变为川西南交通要冲和军事与商贸重镇;民国时期设平落乡,新中国成立后沿用旧名,1993年更名为“平乐镇”。虽然名字变了,但沉淀千年的古朴气息却从未消散。

白沫江是平乐镇连接内外的“黄金水道”,盐、铁、煤等物资在此中转,成都造纸业兴起后,纸张亦在此汇集。码头边竹筏首尾相接,纤夫号子此起彼伏,商贩们讨价还价的喧嚣里,藏着古镇的繁盛。白沫江牌坊上“沫水西来通长江汇九省商贾繁荣千年埠镇,骑龙东去连锦城聚八方物货富裕百里黎民”的楹联,正是“万商云集”图景的生动注脚,也让平乐成为南方丝绸之路第一驿站与川西南水陆码头。

有水便有渡,有渡便有桥。平乐“九古”(古街、古寺、古桥等)中的“古桥”,特指乐善桥。但它并非白沫江平乐段首座古桥 ——过往石桥或被洪水冲垮,或因桥洞狭窄不便通航而拆除,或因年久失修坍塌,唯有乐善桥历经百余年沧桑,仍稳稳横跨江面。

乐善桥又名镇江桥,坐落于平乐古镇北部。清咸丰三年(1853年),乡贤张大滨、周潼宣见两岸百姓渡江艰难,便牵头募捐建石拱桥,平乐百姓踊跃捐资。经七年采石备料,清咸丰九年(1859年)冬石桥动工,至清同治元年(1862年)初竣工,前后耗时十年。因建桥者乐善好施,故桥名“乐善”;又因桥东同步修建镇江庙,故又名“镇江桥”。

同治年间,邛州(今成都邛崃市)文人熊维芳在《平落坝乐善桥》中描绘了当时的盛况:“乐善都由首事招,数年积石已成桥。殿催歇马来多客,山约骑龙过几条。七洞排开新雁齿,万人踏遍彩虹腰。禽星上下都关锁,秋水澄潭塔影摇。”诗中“七洞排开”,点出乐善桥最独特的形制——七孔桃尖形桥洞,远观如七轮新月映江,这是其标志性特征。

乐善桥头孕繁荣

落成至今160余年,乐善桥仍是四川现存规模最大的古代石拱桥。桥长120米、高16.6米、宽10米,通体由当地红砂石砌筑。石匠以“燕尾石”嵌合工艺,让石料严丝合缝,桥身坚如一体;桥墩设计为尖锥形,如利刃劈开水流,能大幅减轻洪水冲击。在无钢筋水泥的年代,这般规模与工艺的石桥,堪称中国古代建桥史的奇迹。百余年来,白沫江曾多次暴发洪水,周边的房屋被冲毁,田地被淹没,但乐善桥始终屹立不倒;即便是在2008年“5·12”汶川特大地震中,它也只是受到轻微损伤,足见其设计之科学、建造之坚固。

除实用价值外,乐善桥还承载着深厚人文内涵。旧时民间认为,河流为“水神居所”,架桥可“镇水安澜”,阻挡水中精怪上岸,故桥墩除尖锥造型外,还压着重石,寓意“镇洪水、守财富”。民间更流传“金龟神石”的传说:建桥合龙时,工匠遍寻无果,始终缺一块契合石料。恰有老僧路过,指认料石堆中一块石头,试放后果然严丝合缝。后经千万人踩踏,石头磨损出龟甲裂纹,闪烁着石英光泽,故而得名“金龟神石”。如今,在乐善桥的正中央,不仅能看到这块历经沧桑的“金龟神石”,旁边还立着一块玻璃板,上面刻着这段传奇故事,让往来游客都能感受到这份独特的民间智慧。

为了更好地维护乐善桥,人们还利用修庙剩余的材料在桥东修了8间商铺,并约定,商铺收益三成用于大桥日常修缮,三成用于储备应急,三成用于奖励护桥义士,余下一成继续投资商铺经营。从同治年间至民国,商铺历经六次扩建,不仅保障了古桥的维护费用,更孕育出“桥头集市”的繁荣昌盛。

旧貌新颜展风华

南方丝绸之路是中国古代西南地区连接缅甸、印度,通往东南亚、西亚以及欧洲各国的古老国际通道,它和西北丝绸之路、海上丝绸之路同为中国古代对外交通贸易和文化交流的主要通道。

平乐古镇是南方丝绸之路、古川南蜀道上的商贸重镇,有重要的历史、人文价值。这里不仅有众多的庙宇,还有保存完好的古驿道、具有川西风味的古民居。此外,平乐竹编、根雕、木刻以及地方特色美食享有盛名……作为平乐古镇的标志性建筑之一,乐善桥的价值远不止于一座连接两岸的通道,更是一座多维度、立体的历史文化遗产。

百余年来,乐善桥经历了两次改建。20世纪80年代,随着车辆的逐渐增多,为了方便交通,乐善桥的桥面铺设了钢筋混凝土路面,一直延伸到了桥头两侧的道路,乐善桥从一座昔日的人行桥,变成了一座顺应时代发展的钢筋混凝土交通桥,不仅桥面材质发生了变化,高度也较原来高了60厘米。

“5·12”汶川特大地震后,乐善桥受到轻微损伤。为了更好地保护桥体,也为了更好地传承历史文化,平乐古镇决定对古桥进行旧貌恢复,将其重新改造成一座人行桥。

修复人员根据现存的1个石狮子及栏杆的倾斜度推断出了两侧石梯的起步位置和路面大致标高,又根据桥身外侧的排水孔判断出原石板桥的高度等重要信息。恢复整修后,20世纪80年代加筑的钢筋混凝土层被拆除,地面变回了石质,桥两侧扶栏高1.4米,桥头的两边扶手上也立上了与旧时一模一样的石狮子。2012年7月,乐善桥被四川省人民政府批准公布为四川省文物保护单位。

恢复原貌的乐善桥唤起了人们对平乐古镇历史的记忆。如今,这座百年古桥成了游客们在平乐古镇游览时的“打卡胜地”,人们不仅可以惬意地在桥上迎着微风观看两岸古屋、竹海,还可以乘坐竹筏,来一次江中竹筏游,也可以选择在桥头江边老树下泡一壶清茶,细细品味那一番古朴与宁静。