“死字旗”与川军塑像同框

川军后人讲述父亲送儿上战场背后的家国大义

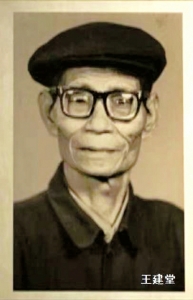

王建堂 受访者供图

王烈勋带着“死字旗”站在川军抗日阵亡将士纪念碑旁。 杨力 摄

一面白色旗帜正中,写着斗大而苍劲有力的“死”字,在“死”字的一旁,还有“国家兴亡,匹夫有分”“伤时拭血,死后裹身”等激昂文字。

这面体现川军抗战精神的“死字旗”,是抗战时期绵阳安县(今安州区)一位名叫王者成的父亲,亲手写给出川抗战的儿子王建堂的。这面旗帜,是父亲对儿子的嘱托,也是川人对抗战视死如归的态度。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,“死字旗”传承人、王者成孙子、65岁的王烈勋将这面旗帜,带到了成都的川军阵亡将士纪念碑前,在这处川军曾经出川誓师的地方,“既是祭奠川军阵亡将士,也是希望更多人了解背后的抗战事迹。”

奔赴前线

父亲送儿一面“死字旗”

1937年七七事变爆发,

日本帝国主义发动全面侵华战争。在安县曲山场(今北川羌族自治县曲山镇),25岁的爱国青年王建堂放弃私塾先生的职业,联系同乡、同学等热血爱国青年,自发组织了一支100多人的抗日队伍,取名“川西北青年请缨杀敌队”,并向安县政府申请出川抗日。

1937年冬,安县社会各界人士在县城公园口的“大安游艺场”(今安昌公园)召开出征大会,为“川西北青年请缨杀敌队”送行。

队伍即将出发之际,王建堂的父亲王者成托人送来一个包裹。打开,是一面长约5尺、宽约4尺,且写有一个大大“死”字的白旗。

“死”字的右边写有:“我不愿你在我近前尽孝;只愿你在民族分上尽忠。”左边写有:“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄。幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”

王烈勋回忆,当时50多岁的爷爷知道大伯要上前线后,感到非常自豪,非常支持,但想到上了战场后可能会牺牲,再也回不来了,生离死别之际,便亲手写了这面旗帜作为出征壮行之物。

参加抗战

带着旗帜历经多次作战

出征后,王建堂一行步行至重庆,经过3个月训练后,编入第二十九集团军野战补充二团,于1938年初春东出四川,奔赴抗日前线。

王建堂从军后,在第二十九集团军44军中,先后担任排长、副官、连长、司令部参谋、副营长等职,并多次担任敢死队长。他随部队转战在湖北、湖南一带,先后参加了武汉会战、随枣会战、大洪山保卫战、常德会战、长沙会战、鄂西会战等大小战役数十次,负伤4次,多次立功受勋。

王烈勋介绍,这面“死字旗”,王建堂一直随身携带,他或战友负伤后,就撕下一块包扎止血,最后用完了。“抗战结束后不久,伯父回到了四川。”

传承抗战精神

捐赠多面临摹的“死字旗”

“上世纪80年代初期,全国各地兴起修地方志,爷爷和伯父的故事被作为重点写进去。”王烈勋说,1987年,王建堂在北川文化馆的一张办公桌上,亲手书写,复制“死字旗”。“我当时是馆里的职工,伯父写的时候我就在现场,最后这面旗帜被陈列在馆里。”

遗憾的是,这面旗帜在2008年汶川地震中被埋。

“这面旗帜是我们家的根,是川军的魂,也属于国家、民族,作为后人,我有传承的责任。”王烈勋说,此前很多地方复制的“死字旗”跟原件有一定差距,布料、大小都不一样。

2018年,王烈勋找到了和爷爷书写“死字旗”一样的布料。“我是学美术的,有一定书法基础,并且我的字体和伯父的很像,我就照着当年伯父写的临摹了10多面,无偿捐献给多家博物馆。”他说,传承历史、铭记先烈,是这一代人的责任,未来会一代接一代地讲述“死字旗”的故事,将抗战精神一直传承下去。华西都市报-封面新闻记者 杨博