拔河:从千年民俗瑰宝到竞技明珠

山东省枣庄市市中区东湖小学学生们在参加拔河比赛。新华社发

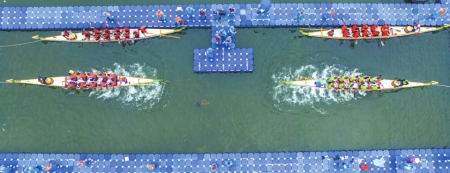

在三峡坝前湖北省宜昌市秭归县徐家冲港湾水域举行的龙舟拔河赛。新华社发

□许永强

在人类体育文化的浩瀚星河中,拔河运动如同一颗璀璨而独特的星辰,散发着经久不衰的魅力。它是一项深受广大群众喜爱的游戏和运动,其历史之悠久、流行之广泛,是许多其他运动项目难以企及的。

2025年8月7日,在充满活力与魅力的成都,第12届世界运动会将盛大开幕,拔河作为正式比赛项目,届时将展开激烈角逐,这无疑为拔河运动的发展又增添了浓墨重彩的一笔。

军事起源:拔河运动的古老雏形

拔河运动的起源可以追溯到遥远的古代,其最初的形态并非如今我们所熟知的娱乐竞技活动,而是与军事活动紧密相连。在距今约2500年前的春秋时期,当时的中国大地水道纵横交错,楚国水师在长期水上作战实践中,发明了一种独特的兵器——“钩拒”。《墨子·鲁问》和《隋书·地理志》中均有相关记载,“钩拒”专门用于水上作战,当敌人战败撤退时,楚国军士便以“钩拒”牢牢钩住敌船,然后使劲往后拉,使其无法逃脱,从而在水上战斗中占据优势,取得胜利。

随着时间推移,在没有战争的和平时期,军队开始利用“钩拒”这种兵器和作战方法进行军事训练。训练时,在将领的指挥下,士兵们被分成两组,手挽由竹编而成的篾缆,伴随着惊天动地的战鼓声和此起彼伏的呐喊声,奋力进行钩拉牵拖。这种紧张激烈、扣人心弦的军事演练,在当时被称为“钩拒之戏”。

“钩拒之戏”不仅能够锻炼士兵的力量、耐力和团队协作能力,还能培养他们在战斗中的战斗意志和拼搏精神,成为了楚国军队提升战斗力的重要训练方式。

后来,“钩拒之戏”逐渐从军队流传至民间。水乡的渔民们受其启发,纷纷仿效。在这个过程中,所用的工具也不断演变,最初使用竹竿、竹篾,而后逐渐演变成了麻绳。唐代封演所撰的《封氏闻见记》中记载,当时的麻绳长达四五十丈,麻绳两头分系着许多小索,一场比赛可以有数百人同时参加。比赛时,人们分成两队,齐心协力拉挽绳索,以将对方拉过己方界限为胜利。比赛现场擂鼓助威,众人齐声呐喊,声势极为雄壮。

唐代鼎盛:从地方习俗到全民竞技

到了隋代,“钩拒之戏”被称为“牵钩之戏”,而在唐朝,拔河运动迎来了发展历程中的鼎盛时期。由于统治者的喜爱与大力提倡,原本只是荆楚地区的地方性习俗,迅速发展为全国性全民竞技项目。唐封演的《封氏闻见记》、武平一的《景龙文馆记》以及宋代王谠的《唐语林》等文献中,都对当时拔河运动的盛况有详细记载。也正是在唐代,“牵钩”被正式定名为“拔河”,这一名称一直沿用至今。

在隋唐五代时期,拔河不仅仅是一项竞技游戏,它还被赋予了祈求丰年和炫耀国力的深刻意义。唐玄宗所作的《观拔河俗戏》诗序中提到“俗传此戏,必致丰年”,其诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河……预期年岁稔,先此乐时和。”从这些文字中可以看出,当时的人们普遍认为拔河活动能够促成农业丰收,不仅可以祈求国泰民安,还能为节日增添欢乐祥和的氛围。

当时的拔河比赛规模宏大,场面壮观。“绵亘数里,鸣鼓牵之”“群噪歌谣,振惊远近”,古籍中这些描述生动地展现了拔河比赛的宏大场面。唐代诗人张说在《奉和圣制观拔河俗戏应制》中写道:“今岁好拖钩,横街敞御楼。长绳系日住,贯索挽河流。斗力频催鼓,争都更上筹。春来百种戏,天意在宜秋。”诗句中对拔河比赛的激烈场景进行了精彩描绘,让人仿佛身临其境。

声势浩大的拔河比赛更被唐代统治者视为国力强盛的象征。唐代的拔河运动参赛者动辄上千人,堪称是中国乃至世界古代史上规模最壮观、参赛人数最多的比赛。诗人薛胜的《拔河赋》详细记载了唐玄宗在御楼前广场组织的千余人拔河比赛。比赛时,主绳长达千尺,两段牵系出的支脉斜挂在比赛者身上,场面浩大。观战的将军、大臣、百姓们,无不呐喊助威,整个赛场鼓声震天,人声鼎沸,蔚为壮观。其“喧呼动地”的场面,令前来观赛的蕃客、士庶无不感到震惊和骇然。甚至有匈奴使者见状,吓得手中的筷子都掉落了,连忙再拜称觞道:“君雄若此,臣国其亡。”这一记载充分显示了拔河比赛在当时所展现出的强大威慑力和盛唐的强盛国力。

世界传播:从中国走向全球的体育文化

中国古代的拔河运动作为一种极具特色的传统体育文化项目,在中国五千年历史长河中,尤其是体育历史中留下了不可磨灭的深刻印记。它从水上作战工具逐渐发展成陆地竞技活动,从实用军事训练手段演变为娱乐活动,其发展轨迹独特而丰富,体现出独特的文化特点和社会功能。值得庆幸的是,这一古老的运动并没有像蹴鞠、捶丸、投壶等一些古代体育项目那样,随着岁月的流逝而消亡,反而在唐代兴盛的中外文化交流中走出国门,传播到国外。

如今,拔河运动在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲都成为了颇为流行的体育活动。据有关资料记载,1900年,在第二届法国巴黎奥林匹克运动会上,拔河曾作为竞赛项目亮相。然而,到了1920年第七届奥运会时,由于当时奥运会的运动项目日益繁多,且拔河比赛规则未能实现统一,国际奥委会在审查比赛项目时,将拔河项目取消。尽管如此,拔河运动在世界范围内的发展并未就此停滞。

1933年,瑞典成立了拔河协会,为拔河运动在该国的推广和发展奠定了组织基础。1958年,英国也成立了拔河协会,进一步推动了拔河运动在英国的普及。1960年,英瑞两国的拔河协会经过友好协商,共同制定了国际拔河比赛规则,并成立了国际拔河联合会,实现了国际比赛规则的统一。这一举措对于拔河运动在全球范围内的规范化发展具有重要意义。1964年,国际拔河联合会在巴尔干运动会上组织了首次国际拔河比赛,标志着拔河运动在国际竞技舞台上迈出了重要的一步。1965年,欧洲锦标赛开始举办,1975年,世界锦标赛也拉开帷幕。此后,欧洲锦标赛和世界锦标赛每年交替进行,为世界各地的拔河运动员提供了展示实力和交流技艺的平台。

中国在拔河运动的国际发展进程中虽然起步相对较晚,但成绩斐然。2006年3月20日,中国拔河协会正式成立,尽管成立时间不长,但中国拔河队在国际赛场上的表现令人骄傲。2008年,中国在国际拔河俱乐部公开赛中,女子520公斤级勇夺冠军;2010年,中国女子拔河队在世界室内拔河锦标赛上,取得了500公斤级冠军、540公斤级亚军的优异成绩;2018年,中国队在拔河世锦赛上斩获600公斤级混合组、500公斤级女子组两枚金牌,创造了参加拔河世锦赛以来的最佳战绩。这些成绩的取得,不仅展示了中国拔河运动员的高超技艺和顽强拼搏精神,也让世界看到了中国在拔河运动领域的实力和潜力。

文化内涵:拔河运动的精神与价值

拔河运动之所以能够历经千年而不衰,从民俗体育逐渐发展成为竞技体育,除了其独特的历史发展轨迹和广泛的传播范围外,还与其深厚的文化内涵和精神价值密切相关。

从文化角度来看,拔河运动是中国古代民众精神文化的综合体现。在古代,人们通过拔河活动祈求丰收、祈求国泰民安,将对美好生活的向往和祝福融入其中。拔河是民间习俗文化的重要组成部分,承载着人们的情感和信仰,反映了不同历史时期人们的生活方式和社会风貌。同时,拔河运动也体现了中国传统文化中团结协作、拼搏奋斗的精神内核。在拔河比赛中,每一位参与者都需要与队友紧密配合,心往一处想,劲往一处使,只有这样才能在比赛中取得胜利。这种团结协作的精神,正是中国传统文化所倡导的重要价值观。

从竞技体育的角度而言,拔河运动具有极高的竞技价值。它对运动员的身体素质要求极高,需要具备强大的力量、良好的耐力、出色的协调性和柔韧性。同时,拔河比赛也考验着运动员的战术策略和心理素质。在比赛中,如何合理安排队员的站位、如何根据对手的情况调整战术、如何在激烈的竞争中保持冷静和专注,这些都是决定比赛胜负的关键因素。随着拔河运动逐渐走上竞技体育的舞台,其训练方法、比赛规则也在不断完善和发展,越来越科学化、规范化,这也使得拔河运动的竞技水平不断提高,吸引了更多人的关注和参与。

拔河运动从古老的军事训练逐渐发展成为一项全民喜爱的民俗体育活动,再到如今成为国际竞技体育舞台上的一个重要项目,它的每一步发展都见证了人类体育文化的传承与创新。在未来,随着社会的不断发展和进步,拔河运动必将继续焕发新的活力,以其独特的魅力,吸引更多人参与其中,传承和弘扬其蕴含的深厚文化内涵和体育精神,为世界体育文化的发展作出更大的贡献。