- ·手写婚书成“520”新宠

- ·爱的告白

- ·爱的告白

- ·爱的告白

- ·结婚启事

- ·封面新闻直播带你“云嗑糖”

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

让一纸婚书成“一生承诺”

手写婚书成“520”新宠

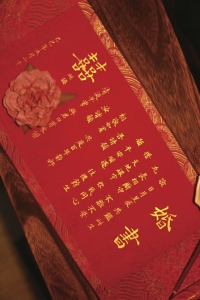

清樾樾为客户定制的手写婚书。

距离“520”还有一天时间,在湖北生活的清樾樾深夜打开台灯,拿出砚台倒上金墨,在红纸上写下“日月星辰共鉴此生”的婚书。和清樾樾一样,全国各地的书法工作室和手写婚书创业者已进入“爆单模式”。深夜的灯光下,毛笔蘸墨的沙沙声不绝于耳,有人为赶制订单连续熬夜一周,有人接到标价上万元的婚书定制需求。

这一纸婚书,既是年轻人对婚姻仪式感的追求,也是传统书法文化在当代的温情回归。从百元平价款到万元珍藏版,手写婚书市场火热的背后,是行业竞争加剧下创业者对匠心、创意与差异化的突围。

年轻人为何爱上手写婚书?

从“一张纸”到“一生承诺”

“以前觉得婚书是旧时代的产物,但亲眼看到师傅用毛笔写下我们的名字时,突然觉得婚姻的重量变得具体了。”一位刚拿到婚书的“95后”顾客这样感慨。近年来,手写婚书从婚庆市场的边缘品类一跃成为“网红”,尤其在“Z世代”群体中备受追捧。甚至有师傅需要熬夜赶制婚书,才能够赶上新人订婚或者结婚的日期。

年轻人对婚书的热情,源于对仪式感的追求。相较于千篇一律的电子请柬和流水线印刷品,手写婚书独有的“温度”成为核心卖点。书法从业者清樾樾透露,许多客户会要求将两人相遇的日期、定情诗句甚至宠物名字融入婚书设计,“有人甚至寄来恋爱日记,让我们摘抄片段作为装饰”。这种高度个性化的定制,让婚书从单纯的纪念品升华为爱情故事的载体。

更深层的原因,是传统文化的情感价值被重新唤醒。国家级非遗代表性传承人张墨远认为,年轻人并非盲目怀旧,而是通过手写婚书这一载体,将婚姻的庄重感与书法艺术的美学结合,“当他们手持婚书念誓词时,毛笔字的一撇一捺都在提醒:婚姻需要像写字一样,用心经营”。

尽管手写婚书本身因工整度、排版要求高而难以在婚礼现场即时完成,但创业者们正以另一种形式将“手写仪式感”融入婚礼。例如,在汉婚、秀禾服等中式婚礼中,书法师现场为宾客书写书签、折扇或定制祝福语,成为婚礼互动环节的亮点。“新人希望宾客带走的不仅是喜糖,还有一份可留存的文化记忆。”清樾樾说。这类“轻量级”手写服务,既降低了现场操作难度,又满足了年轻人对传统文化沉浸式体验的需求。

宣纸、洒金纸、绢帛……

比字体更拼的是创意

随着手写婚书市场走热,竞争也悄然升级。五年前,行业从业者大多以兼职书法爱好者为主,如今却涌现出专业团队:有人专攻宋代瘦金体婚书,有人研究明代洒金纸复原工艺,还有团队将婚书与篆刻、漆器结合,推出“非遗套装”。

行业新兴不过两三年,但竞争已趋白热化。“基础款手写婚书价格集中在130元至160元区间,若增加手绘图案、复杂装裱或定制长文案,价格可升至200元以上。”清樾樾说。

另一位书法从业者秋桐算了一笔账:手写婚书无法修改,损耗率高达10%至20%,加上宣纸、金粉、装裱等材料成本,利润率并不高。“和低价者竞争没有尽头,关键要靠差异化。”他尝试在小订婚书上加入独特纹样设计,尽管很快被模仿,但仍坚持迭代。

此外,多位从业者称行业“隐形门槛”逐渐浮现,擅长国画的创作者能为婚书添加山水、花鸟手绘背景,定价可翻倍;懂篆刻的书法家推出“婚书+印章”套装;甚至有人将新人头发制成毛笔书写婚书,以“极致定制”吸引高端客户。此外,专业院校毕业的书法硕士自带“光环效应”,其作品更易被高端市场认可。

从百元到万元

婚书卖的是“时代稀缺的认真”

万元级婚书的出现,将行业推向更垂直的高端市场。秋桐称,这类订单通常包含复杂工艺:需选用存放十年的陈年宣纸,由省级以上书法家协会会员执笔,并搭配螺钿漆盒或湘绣卷袋。一位上海客户曾花费3.8万元定制婚书,要求将夫妻二人生肖用掐丝珐琅工艺嵌入卷轴两端,“这不再只是婚书,更是一件传家宝”。

秋桐介绍,行业中有人为研究唐代婚书格式,自费赴敦煌临摹古籍,其复刻的晚唐“鸳鸯卷”婚书需提前一年预约。“每个字不能只写对,还要写出那个时代的气韵”,他这样解释高价的原因。然而,并非所有消费者都愿意为情怀买单。有从业者坦言,曾遇到客户质疑:“机器一分钟能印的字,为什么要手工写三天?”

当打印机十分钟就能吐出一叠婚书时,仍有人愿意等待三个月,只为求一份浸润墨香的手写承诺。这份等待里,藏着当代人对“慢”的渴望——慢下来,让婚姻的誓言被郑重书写;慢下来,让爱情的温度透过纸背传递。更重要的是,手写婚书的走红所唤醒的文化认同与仪式感追求,将在更多领域生根发芽。清樾樾写下婚书的每一个字都在诉说,“我们卖的不是婚书,而是这个时代稀缺的认真。”

华西都市报-封面新闻记者 姚瑞鹏 受访者供图