“量子+”时代何时到来?

在安徽合肥“量子一条街”寻找答案

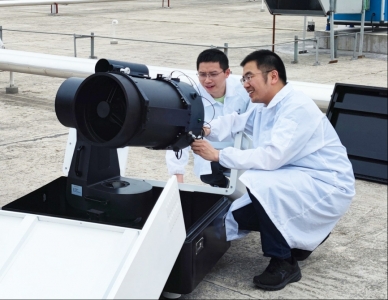

唐世彪(右)和同事正在调试小型化可移动量子卫星地面站。

超导量子计算机内部。

新质生产力成为2024年全国两会热词,作为经济发展的新起点,各地呈现发展新质生产力的不同版本。近日,华西都市报、封面新闻“寻新记”报道组五路记者跨出四川面向全国,我们看见了量子创新发展带来的曙光,我们在超级工厂的自动化中感受未来……

我们寻找每一个地域因地制宜发展新质生产力的不同答案,诠释产业背后的时代故事,今日全国寻“新”开启第一站——合肥。

3月初,在新加坡举行的首届亚洲光电博览会上,众多参展的量子科技公司纷纷拿出自家的“拳头产品”。相隔3606公里外的安徽省合肥市“量子一条街”,数百米长的云飞路上,两旁分布着数十家量子科技产业链企业,一批量子领域尖端科技产业成果在这里问世。

124年前,德国物理学家马克斯·普朗克提出“量子”概念,世界因此巨变——核能、激光、半导体等都与此相关。如今,“第二次量子革命”启幕,量子信息技术以量子力学原理为基础,发展出量子通信、量子计算和量子精密测量“三驾马车”,飞驰前进。当下,量子精密测量成为距离应用最近的量子技术,量子通信让数据传递能够实现理论上的无条件安全,量子计算的蓝图预计在5到10年后出现。

“量子+”时代何时到来?3月11日,华西都市报、封面新闻“寻新记”报道组来到安徽省合肥市,在“量子一条街”寻找答案。

量子精密测量

距离应用最近的量子技术

每天早晨是国仪量子技术(合肥)股份有限公司(以下简称国仪量子公司)技术团队最忙的时刻,满柜的样品等待着检测,一个半人高的仪器以纳米级别的金刚石探针为介,绿色的激光打在金刚石NV色心传感器上,通过传感器检测二维材料表面的磁学特性。在量子精密测量出现前,这个样品并无仪器能测量。

“量子测量的精度可以达到原子量级。”国仪量子公司副总裁许克标调出检测成像,微观之下的样本蓝黄色块分布,犹如梵高笔下的星空。传统测量技术最小只能探测到微米量级,而量子技术可以精细千倍、万倍到纳米、亚纳米量级,为精密仪器行业带来革命性的技术进步。

“量子精密测量在石油勘探、生命科学、先进材料及能源电力等领域已实现示范应用。”许克标很肯定,未来量子精密测量必定会推动各行业的发展,所以量子测量必须实现全线国产化。

在许克标看来,量子技术的“三张牌”中,量子精密测量技术有望较早实现产业化。去年,国仪量子公司成交订单超5亿元,展现出量子精密测量在应用市场的广阔前景。从2023年到2035年,不同领域对于量子精密测量的需求将逐渐增长,未来量子精密测量将可能应用于超导材料、医疗领域、航天航空以及导航的地磁场测量等多个领域,为仪器行业带来变革式机遇。

量子保密通信

“绝对安全”信息传输渐行渐近

高约1米、重不足百公斤,深邃的镜头仰望天空……记者在与国仪量子公司一街之隔的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称科大国盾公司)看到了全球首款小型化可移动量子卫星地面站。

“这种地面站重量轻、可移动,12小时内能安装好,边疆、海岛等偏远地区用它与‘墨子号’卫星对接,可以便捷地使用量子保密通信。”科大国盾公司副总裁唐世彪说,另一款新应用是商用光纤量子密钥分发设备,每秒可产生上千个密钥,目标是让“光纤可达”的地方都能用上量子通信。

“天地一体广域量子保密通信”是唐世彪概括量子通信发展的场景。他介绍,量子通信主要指量子保密通信,利用量子的叠加态效应,在经典通信的辅助下实现量子密钥的安全分发。基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理,提供了无法被窃听和计算破解的无条件安全保证。

量子通信在因地制宜发展新质生产力上也诠释了自己的版本:在广泛的沿海地区有强劲的光纤铺设基础,以光纤为载体的量子通信网络可覆盖千家万户,在高山、荒漠和远海,量子卫星也拉起了密网。

尽管量子通信在理论上展现了令人兴奋的潜力,但实际中仍然面临着许多挑战。量子密钥分发能力,量子保密通信设备小型化、高可靠、低成本发展必须迈过无数“门槛”。在市场端,就如唐世彪所言,信息安全总是静悄悄的,消费级市场的开拓并不容易,但“量子密话”“国盾密语耳机”等已有应用产品呈现,提前布局等待浪潮到来。

量子先进计算

5年内或有局部应用落地

MOSS是电影《流浪地球》系列中的智能量子计算机,以超强的算力执行着延续人类文明的使命。在科大国盾公司,记者看到与MOSS一样的暗红光线,穿梭在量子计算原型机“九章”的各个仪器之中。“九章三号”1微秒可算出的最复杂样本,全球最快超级计算机“前沿”约需200亿年。

量子计算是操纵量子比特进行运算的计算模式。业界普遍认为,量子计算机的发展将经历3个阶段。但目前,世界上所有的量子计算机研究都还处于第一阶段。许克标称,学界乐观认为,5年左右会有局部应用落地。

一本《九章算术》极尽了千古智慧,一台“九章号”却剑指未来。虽然量子计算不似量子测量和通信,并无实际的产业落地,但通用量子计算机可用于密码破译、气象预报、金融分析、药物研发、矿产勘探等多个方面。影响更为深远的是,量子计算机的强大算力将有助于人类认识物理、化学等重大基础科学问题,并与人工智能等科技加速产生“裂变反应”。

但量子计算对环境的要求极高,一声咳嗽或一颗行星的爆炸都会扰乱信号,如何拥有稳定的计算模式仍需要探索。

投资规模

中国投资总额位居全球第一

量子科技日益扩大的影响力,也引来一些“蹭概念”型产品。近一年来,国内诞生了2000多家各类“量子企业”,将量子力学原理与化妆品、农业等传统产业“嫁接”。但到现在,让老百姓可以用的产品仍是少数。

无用、专用、通用,量子科技必定走过这几个台阶,而当前量子科技的发展正处于从科研到应用的过渡阶段,要加快推进到产业化阶段,必须形成“科研机构+企业+用户”的产业生态。唐世彪表示,当下量子科技行业要注意理念超前、但产业无落地的现象。目前,国际上已形成多个量子科技产业联盟,我国量子科技发展仍需大量企业配合,加快形成“量子+”产业生态。

数据显示,截至2023年4月,我国量子信息企业主要分布在京津冀、长三角等地。其中,北京有28家企业,安徽有25家;江苏、浙江和上海分别拥有11家、11家和9家量子企业,整个长三角地区的量子企业数量占全国的42.42%。从投资总额来看,2023年全球量子信息投资规模达到386亿美元,其中中国投资总额达150亿美元,位居全球第一。

不登高山,不知天之高;不临深谷,不知地之厚。量子时代已扑面而来,新质生产力是一道新时代的全新命题,在这片充满未知的天地里,量子科技的“三驾马车”奔涌向前,探索着人类文明与科技的无限未来。

华西都市报-封面新闻记者 姚瑞鹏 车家竹 受访者供图