- ·中国空间站种出的水稻种子“回家”了

- ·网约车新规:对相关行为罚款数额予以下调

- ·年内第二次降准落地 释放长期资金约5000亿元

- ·两大板块

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

中国空间站种出的水稻种子“回家”了

这是国际上首次完成水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验

12月5日,在中科院空间应用中心生物实验室,中科院分子植物科学卓越创新中心郑慧琼研究员处理从太空归来的水稻样品。 新华社发

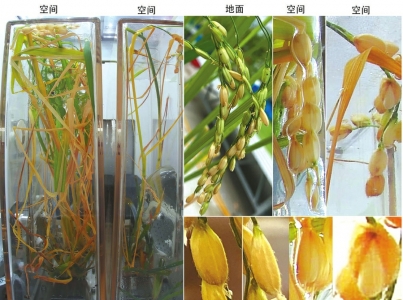

这是空间水稻原生稻和再生稻的图片,显示空间稻穗与颖壳张开的表型。

新华社发

记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,随着圆满完成神舟十四号载人飞行任务的3位航天员平安归来,经历了120天全生命周期的水稻和拟南芥种子,也一起搭乘飞船返回舱从太空归来。我国在国际上首次完成水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验。

此外,来自乐山市夹江县的石斛活体种质资源,在完成太空育苗后也一同顺利返回。

首次在轨获得水稻种子

人类要在空间长期生存,必须保证植物能够在空间完成世代交替,成功繁殖种子。此前,国际上在空间只完成拟南芥、油菜、豌豆和小麦“从种子到种子”的培养。

在中国空间站生命科学项目中,中国科学院分子植物科学卓越创新中心郑慧琼研究团队承担了“微重力条件下高等植物开花调控的分子机理”项目,在国际上首次完成了水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验,并在轨获得水稻种子。同时,研究团队利用模式植物拟南芥,系统地研究了空间微重力对植物开花的影响。

科学家将对返回样品进行分子生物学、细胞学和代谢等相关分析,解析空间微重力对于拟南芥和水稻作用的规律和分子基础,为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据。

据了解,从7月29日注入营养液启动实验,到11月25日结束实验,项目共在轨开展实验120天,完成了拟南芥和水稻种子萌发、幼苗生长、开花结籽全生命周期的培养实验。其间,航天员在轨进行了3次样品采集,包括9月21日孕穗期水稻样品采集;10月12日拟南芥开花期样品采集;11月25日水稻和拟南芥种子成熟期样品采集。采集后,开花或孕穗期样品保存于-80℃低温存储柜中,种子成熟期样品保存于4℃低温存储柜。12月4日,样品随神舟十四号载人飞船返回舱返回地面。按计划在北京交接样品后,将转运至上海的实验室中做进一步检测分析。

夹江石斛“幼苗”完成太空育苗

除水稻和拟南芥种子外,返回舱中还有一袋来自乐山市夹江县并完成太空诱种的石斛活体种质资源,其重量约10克,采摘于夹江县华头镇辕门村。若成功实现航天育苗诱导基因突变,诱变优良的基因将保留在常规种植中。

石斛被称为“中华九大仙草”之一,历代中医古籍中都把它列为“上品”,具有滋阴除热、养胃生津之效,在夹江已有200多年种植历史。

夹江县华头镇是夹江石斛重要产地,在去年9000余亩的基础上,今年新增石斛种植面积2500余亩,呈现出良好发展势头。“仙草之乡”辕门村,通过村集体经济开办了石斛初加工厂,今年投入试运行,已累计加工石斛系列产品3663斤,产值约60万元。

此外,华头镇协调乡村振兴衔接资金80万元,实施辕门村石斛产业提升项目,创新“景观+产业”同步发展模式,采用树栽方式种植石斛8万丛,形成3.8公里石斛主题景观道路,为“仙草谷”景区农旅融合发展打下坚实基础。

“夹江石斛将以太空育苗为契机,整合华头镇14个村(社区)的石斛资源,以村集体经济联合体为主导,让石斛产业向集约化、标准化、品牌化发展。”夹江县相关负责人表示。

邹勇智李宇杰刘佳华西都市报-封面新闻记者陈彦霏杜卓滨综合新华社

新闻多一点中国空间站无容器材料实验柜已完成7盒材料样品在轨实验

中国空间站天和核心舱部署的无容器材料实验柜是国内首个、国际上第二台在轨成功运行的同类实验设施,主要用于实现材料在无容器状态下从熔融到冷却凝固的过程,供科研人员收集物性参数进行研究;与此同时,用于特殊材料在轨生长,缩短新材料从实验室走向应用的时间。

截至目前,无容器材料实验柜已实现在轨稳定运行590余天,顺利完成了7盒材料样品在轨实验,成功加热样品73颗。通过长期在轨实验,空间应用系统突破并掌握了一系列关键技术,获取了大量重要的科学数据,揭示了一批空间实验新现象。

后续,科学家将继续加快开展新型金属合金深过冷凝固过程研究和热物性参数测量,以获得地面高性能制备工艺关键条件,指导地面新材料制备。 据新华社