旧海军编史处往事(二)

编撰海军史过程中征集的甲午家书。

丁汝昌像

邓世昌像

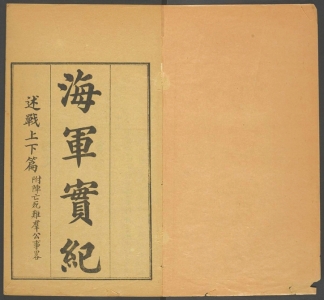

1926年版《海军实纪·述战篇》。

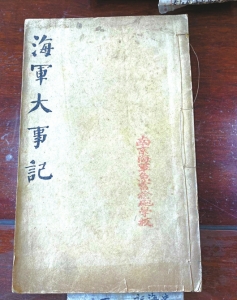

上海图书馆收藏的初版《海军大事记》,上有“南京海军鱼雷枪炮学堂”红色印章。

□王国平

海军历史编撰史料征集工作开始的同时,即由严复拟定了体例,为“十一纪四表”,并且末附甲申、甲午两役死事者事略,仿明代戚继光作《练兵实纪》,取名为《海军实纪》。可见《海军实纪》的内容,与刘冠雄和林纾所谈有着极大的相关性。

整个海军史编纂,一直延续到1926年,大概分了四个阶段。

壹

《海军大事记》率先刊印

第一个阶段,是关于史料素材,在1916年“大致已有搜集”,并“行将告成”。

第二阶段即开始进行编写。从目前资料来看,首先完成的文稿应为《海军大事记》。池仲祐在该书卷首附识中介绍,当时他参与编写《海军实纪》,“累岁以来,渐有述辑”,因此又承命编写大事记。可见在最初的海军史编写计划中,并无《海军大事记》,而这本“溢出成果”的图书则成为日后研究海军历史的重要资料。1940年初,海军总司令部在该书的基础上,续编下卷历史至1941年。

按道理应该是在各纪表完成后,提纲挈领再做海军大事记,但当时内阁更替频繁,再加上机构、人事变动,工作进展缓慢。1916年4月,刘冠雄辞去海军总长职,这一年池仲祐在“军书旁午之余,乘隙探稽,时复作辍”。1917年7月,刘冠雄再任海军总长,督促尽快完成《海军实纪》,并请海军中将蓝建枢为编史监修。

蓝建枢是船政后学堂驾驶班第三届毕业生,甲午时任“镇中”炮艇管带。他的加入,让编纂工作得以加快,同时他对《海军大事记》也极为重视,“搜讨残文,谘取遗老,采其所得,按年列叙”,最后交给池仲祐汇总。

《海军大事记》所记起于同治元年(1862年),终于1917年12月,由蓝建枢、刘传绶、黄裳治审定后,交海军部排印行世。1917年12月,是《海军大事记》的截稿时间。在该书“例言”中写有“民国七年二月池仲祐再识”,1918年2月似可看成该书的文稿完成时间。

但该书的刊行时间似乎有异议,李定一、包遵彭、吴相湘三位历史学者编辑《中国近代史论丛——第一次中日战争》丛书中,在辑录《海军大事记》时,指出该书为“民国七年二月海军部印”,但书前严复和刘冠雄序言的写作时间却分别为当年的8月中旬和9月。

如今在上海图书馆藏有一册初版的《海军大事记》。为确认该书的出版时间,2021年9月笔者专程到上海图书馆检视该书,浏览发现,全书最后仅有一句:“海军大事记终 海军部印刷所排印”,并无具体出版日期。

此外,在该书扉页标注有“严几道先生、刘资颖总长鉴定”和“海军部总务厅编纂科编纂”。根据书中附识所载,此时池仲祐已由“海军部副官调办编纂科科长职务”。从编纂机构的名称,也可见海军编史的曲折。

不过,当时有媒体报道《海军大事记》“脱稿”日期为1919年3月3日。1943年民国海军总司令部出版的《海军大事记(1912-1941)》记录与此相近:1919年2月,池编《海军大事记》“编辑蒇事,颁发全军备考”。

以此来看,《海军大事记》文稿应完成于1918年2月之前,出版时间应在1919年初。

上海图书馆收藏的这本《海军大事记》,封面上有“南京海军鱼雷枪炮学堂”的红色印章,可佐证该书出版后的传播情况。

贰

留下“甲午家书”的记载

第三阶段,印行《海军实纪·造舰篇购舰篇》,其中《造舰篇》分上下两篇。该纪卷首有池仲祐所写附识,文中提到书中附船政以及各造船机构史略,以资参考,并强调“扩张继续,俟诸方来,海军能兴,此其基础也”,再次强调了编写海军史的初衷。末署“民国七年仲夏,海军部副官兼编纂科科长池仲祐”,1918年由海军部印行。

第四个阶段,完成《海军实纪·述战篇》的编纂、印行。根据书中信息显示,在1924年7月之前,《海军实纪》文稿完成,时任海军总长李鼎新首先看到,并写序言;1925年春季,此时已长期寓居天津的刘冠雄到北京时,看到该书稿;1926年3月,时任海军部次长吴纫里看到该书稿;1926年9月,以海军总长代理国务总理的杜锡珪,看后写下序言;1926年孟冬(农历十月,公历11月),《海军实纪》由海军部印刷所印行。书前署名“海军部副官前编纂科科长池仲祐编辑,海军部总务厅编纂科科长林鉴校勘”,可知此时池仲祐已不再担任编纂科科长职务。

《述战篇》分为上下两篇,上篇为甲申战事纪,下篇为甲午战事纪,附申午两役死难群公事略。从传略行文来看,池仲祐征集到了大量海军将士的遗书、遗文、生平以及家族传承等资料,这些应该都是将士后人寄送到海军部的。就是这些史料,留下了珍贵的“甲午家书”的记载。

书中,池仲祐共写下26名阵亡将士的事略,其中包括北洋海军丁汝昌、邓世昌、林永升等21人。这21人中,有5人的事略,池仲祐在文章中留下了他们的家书内容。虽然文章中仅仅引用了家信的一两段话,但这些只言片语为后人观察北洋将士的内心和思想提供了重要参考。

有一个人叫池兆瑸。他是池仲祐的侄子,甲午海战中,北洋舰队镇远舰遭到日本舰队集中攻击,池兆瑸立于桅盘之上,冒着炮火测量敌舰距离,“适有敌弹飞至,穿其胸而颠,血肉飞坠”,阵亡时年仅29岁。

叁

“有续告者,再为补遗备载”

《海军实纪》出版时,池仲祐大约65岁,已“垂垂老矣”。他在书中后记里,回忆了与海军将士的交往,“死绥将士,多与贱子雅有情愫”。而这次耗时多年的资料搜寻,仍然有“殊多挂漏”“寸衷耿耿,抱憾何涯。”池仲祐在最后写道:“尚望后此有续告者,再为补遗备载,已尽表彰忠烈之微忱。”

此后,池仲祐是否收到了更多的材料,如今已无法确知。

刘冠雄在担任海军总长期间,一直推动为海军修史。当年林纾未能完成的《甲申甲午海军殉难诸臣传》,在池仲祐的坚持下得以成书。拿到文稿时,刘冠雄反复批阅,不禁为之流涕长叹息。他以幸存者的身份慨言:“至附列阵亡死难人员事略,表彰忠烈,尤后死者之责也。海山苍苍,海水茫茫,安得泛叶舟、携杯醑,重向洪涛澎湃中,一哭我袍泽诸故人也。悲夫!”

故人凋零,忠勇殉国。池仲祐说:“每值航泊,云天怅望,未尝不黯然伤神也。”

1927年6月,北京海军部撤销南迁,当月刘冠雄在天津家中去世。大约也在此时,池仲祐因年迈去职,返回福州故里。

从1914年12月海军编史处成立开始,到1926年11月最后一本海军史出版,整个编纂过程历时将近12年,共成书三册六篇。虽然由于时局、人事等多种原因,最终“未竟全功”,但仍然为后世保存了珍贵的海军历史,集中保存了一大批原始资料,“此乃吾国第一次也。”