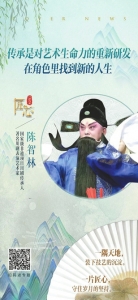

川剧名家陈智林的艺术人生

15岁看戏成痴,投身梨园43载

陈智林接受封面新闻采访。

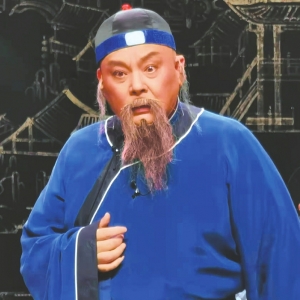

陈智林在《巴山秀才》中成功塑造了秀才孟登科形象。受访者供图

陈智林是川剧界领军人物,国家级非物质文化遗产代表性项目川剧国家级代表性传承人。中国戏剧梅花奖“二度梅”得主,现任四川省文联主席、四川艺术职业学院院长、四川省川剧院院长。他在《巴山秀才》《易胆大》《望娘滩》《夫妻桥》《托国入吴》《和亲记》《尘埃落定》《夕照祁山》《草鞋县令》等剧目中担纲主角,成功塑造了秀才孟登科、名优易胆大、越王勾践、纪大奎等脍炙人口的舞台艺术形象。

没有想象中的童子功,没有传说中的家学渊源,陈智林进入川剧领域纯属偶然,甚至堪称“戏剧性”。

一场演出

让少年久久不能平静

“当时我读高一,跟同学一块儿到解放军影剧院,看了一场《卧虎令》,主演是四川省川剧院现已退休的著名艺术家杨昌林老师。”陈智林是成都人,当时15岁的他从没有接触过川剧。“我只知道川剧是四川人用戏剧方式讲故事。当初也不是专门去看戏,我进剧场的兴趣是为了看平时看不到的服装。”他说。

那场演出让陈智林大为震撼。他第一次知道:原来故事可以这样讲,原来有这么好的方法可以让人了解故事情节。

“散场了以后,少年心智久久不能平静。”若干年后,已经成为川剧界领军人物的陈智林,笑着回忆起这段往事,如是说。

正巧,1979年四川省川剧学校(现为四川艺术职业学院)招生,陈智林抱着凑热闹的心态去了,后来竟“鬼使神差”地被录取了。不仅陈智林感到意外,全家人都感到很意外。

进了川剧学校,陈智林才发现,15岁的他早已过了学艺黄金期,“我的腰、腿基本都成形了,刚开始的基本功练习,成为摧毁我人生所有意志的一种挑战。”正是这种全新的学习方法和“生存业态”,彻底改变了他的人生轨迹。

用最笨的方法

走出一条最聪明的路

“就是因为别人条件好,对我的激励就是:别人能做到的,为什么我做不到?!不外乎就是我这个方面笨一点,但用我的笨方法不一定就走不出自己的路!”

说到做到。别人练功,他也练功,别人休息,他还在练功。“我用最笨的方法走出了一条最聪明的路。”谈及此,陈智林笑得圆圆的眼睛弯成了月牙。

每天晚上不练到十一二点,他是不会回宿舍的。等老师查完寝,他又重新溜回排练场。陈智林买了一个闹钟,早晨4:30就把自己闹醒了。大家开始练功的时候,他已经是练第二遍了。

首次演出,陈智林是群众演员。“但是群众角色我也演得非常认真,主演下午6点才开始化妆,我4点就去了。”演完以后,陈智林到处问别人:“我今天演得怎么样?”没想到,老师一句话把他打懵,“对不起,我们都没看见你。”

陈智林暗下决心:通过自己的努力,让别人看到自己。

三年级后,陈智林的成绩逐渐从差等生到优良生,最后成为优等生。毕业的时候,他已经能够参加1984年的四川省川剧名家演唱会。

“精诚所至,金石为开。”陈智林说:“学艺路上最重要的一点是:你用了多少心,用了多少情,眼睛里有活儿,才能够心里有事儿,才能做到心神合一,最后达到知行合一。”

“其实艺术比拼,最后比拼的就是文化,我虽然进川剧学校晚,但我是读了高中才去的,且高中成绩非常好。某种程度上讲,别人最强的是我最弱的,别人最弱的也是我最强的。”陈智林清楚记得,到川剧学校后第一次摸底考试,别的同学只考了四五十分,他考了87分。“这让我对艺术、对人物的理解,对艺术的发展和文化的提升,做了很好铺垫。”在学戏过程中,陈智林最大的感触是自己读剧本的时间要比其他同学短,且理解人物更深刻。

与名家合作

在“加减乘除”中提升艺术

真正让他在艺术上有很大提升的,是跟全国诸多戏剧大家的合作。

陈智林说:“我在学校时,陈国礼、邱永琛等老师的课让我醍醐灌顶,川剧界的蓝光临、刘又全、罗玉中等老师在我艺术成长过程中给予了厚重支撑,给了我很多启迪。”

之后,他又陆续与戏剧界名导,如谢平安、熊源伟、査明哲,及中国台湾导演李小平等合作。

陈智林把这种学习过程喻为“加减乘除”,“全部吸收再归零后,形成我自己的艺术感悟和艺术感觉,从而找到创作源泉和支撑。”

入行43年

不断探索完善艺术之路

对陈智林影响最深的名家,当属杨昌林。“他表演的川剧《卧虎令》令我非常震撼。如果说我是张白纸,那这出戏就是在这张白纸上印上了一道川剧大戏印记。”

因为一场戏一个人,陈智林投身梨园43年。

从普通“门外汉”到川剧表演艺术家、首批“四川省戏曲名家工作室”戏曲名家,陈智林一直在属于自己的路径中追溯、探索、完善。“坚持、坚守,我一直不放弃对事业的专一追逐。”他说。

陈智林总结,学艺最大的支撑在于“知”“行”关系。“一个人首先要对事业产生情感产生爱,才可能促成心智、心绪和情感方面融通,才可能在这个环境里,思考艺术本身和艺术外东西的融合。”

他引用齐白石的名言“学我者生,似我者死”解释:“学老师的东西最后变成自己的东西,这个过程让我痛并快乐着。老师给你指了一条路,你要留下的是在耕耘中自己的思考。”

陈智林离不开川剧,“我觉得川剧也离不开我,它给了我喜怒哀乐,我的所有支撑好像都跟它有关。所以我就觉得是它中有我,我中有它。”他也愿将自己在川剧中找到的快乐,送给所有“有缘人”。

对话

入选四川戏曲名家

倾囊而授带徒弟

封面新闻:今年4月,首批四川省戏曲名家工作室完成授牌,谈谈您作为首批入选名家的感受。

陈智林:我觉得肩上多了一种责任,我是带着感恩的心来做这个工作室的。希望自己能不负众望,回馈社会。

封面新闻:您现在也在带徒弟,能分享一下您的教学经验吗?

陈智林:我认为,所谓徒弟,就是志同道合的一帮人交给你来负责。以前都说一日为师终身为父,我要对他们负责。我那么多年被众人培养、被众人关照,我也要把从众人那里学到的东西,毫无保留地送给我最亲近的这些人。

封面新闻:会不会担心有人因受到各方面影响,沉不下心来学戏?

陈智林:这就是种缘分。艺术是种兴趣和爱好,是种因追求而产生的灵性,不是强加在人身上的。我对他们都很好,但不会强迫他们。如果他们想学,我绝对倾囊而授;如果不想学,那还有更多想学的人。

封面新闻:您带徒弟是手把手教吗?

陈智林:我的学生都已过了手把手教的年龄和层次,他们已有很好基础,更需要的是点拨,需在什么地方画龙点睛。在传承过程里,你的一句话让他能举一反三。真正的传承不是基本功传承,基本功有学校五年、七年的培养。老师的传承,准确来讲就是画龙点睛的传承。我也希望我的学生能在有基础的情况下,把他们最需提升、最需点拨的地方交付给我,这才是真正的传承。