“为耕者,创造丰收;为食者,带来幸福”

袁隆平的禾下乘凉梦 在巴蜀大地延续

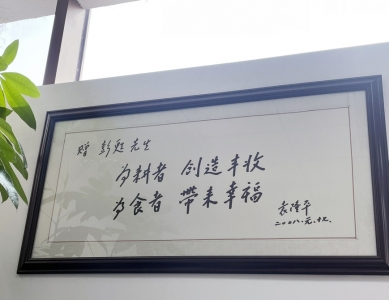

袁隆平给彭甦的题字。

2012年9月,袁隆平和彭甦等人在田间察看水稻生长情况。

成立于2005年的国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心。

袁隆平逝世后,群众用鲜花寄托哀思。

袁隆平杂交水稻科学园内的雕塑《禾下乘凉》。

开栏语

站在时光的刻度里

□田雪皎

时光不停向前,看似无迹可寻,却又真实地留下了每一个刻度。2021年即将过去,站在时光的刻度里,我们看到的、经历的、收获的是什么?又是在告别什么?

也许是9秒83跑完100米,再次被刷新的亚洲人速度;也许是黄河岸边窑洞里,牧羊人带给失温运动员的篝火温度;也许是带着“禾下乘凉梦”辞世,却给了天下人“一碗饭”的生命厚度;也许是洪水汹涌的郑州地铁5号线里,见习医生重返险境的逆行长度;也许还是神舟十三号冲向空间站,“太空出差三人组”开启中国探索宇宙的新高度……“每个人都了不起!”2021年伊始,国家主席习近平在发表新年贺词时曾如是说。回望这一年,无论是速度、温度、厚度,还是高度,无论是你、我、他,还是他们,都在年轮上留下了独特的刻度,接续过往,开启未来。

今天起,华西都市报、封面新闻推出“2021·刻度”系列报道,盘点精彩而难忘的“又一年”。

封面评论

岁月凝成刻度

延展生活的光影

华西都市报-封面新闻首席评论员 蒋璟璟

岁月流转,传奇添光。这是时间的年轮,是文明的延伸。2021的每一天,最终汇聚成走过的“又一年”。人来人往,兜兜转转,那些交织着光亮与光影的日子,自此落在身后,化作回忆、写成历史。当然,所有的人与事,都长留我们心底,在更久远的时空场域内,标记着特殊的刻度。刻度,是“过程”也是“结果”,是时代的速度、热度与力度的复合。

2021,每一个小小的片段,都是时光长河的永恒叙事。“天空中没有鸟的痕迹,但我已飞过”,而每个人都有独属于自己的痕迹。这个“痕迹”,可能是在朋友圈里分享的步数,是或平淡无奇或信息满满的“流调轨迹”,是那些遇到的人、经过的事,是琐碎日常的“总结陈词”;这个“痕迹”,也可能是以9秒83跑完百米的冲刺,是跟随大象“北上南归”的漫步,是那些直击人心的瞬间所荡起的涟漪。

我们总是在参照系里映照着自我,在坐标系里界定着位置。所有的刻度,都在展示着态度,反馈着温度,重构着高度。刻度,有些时候是生与灭的轮回,是进与退的分寸,是魔幻与现实的旋转门。元宇宙里的柳夜熙横空出世,一辈子都在稻田里的袁隆平追随“禾下乘凉梦”而去。而在“来与去”之间,“牧羊人”朱可铭机缘巧合扮演了一回生命的摆渡人。那座救下6人的窑洞,是良善的热度,温暖了失温。

多元与包容,构成了足够的丰富性,于是乎,人们有了自己的度量衡。每一个刻苦的灵魂,皆可气度非凡。刻度,因而有了另一种意涵。“寒门博士”黄国平的人生逆袭,鲜活演绎自强不息,娓娓道来却又雄辩有力;夺冠泪奔的足球小将张董,真情流露之际,将胜利的意志重燃于下一个代际……为之动容,为之破防,不灭的希望,久久传扬。

那些杰出的个体,那些闪光的事迹,构成了年度的刻度。这是向上的螺旋,是奋进的登攀。这是信心的依凭,是信仰的砖石。走过2021,刻下不朽印记。其有所指,是远方,是前路,是下一段的奇迹,等你开启。

在成都市郫都区德源镇东林村袁隆平杂交水稻科学园内,艺术家、四川大学锦城学院教授邱光平创作的雕塑《禾下乘凉》,十分惹人注目——禾苗像舞动的飘带,托着金色巨型谷粒。“这件作品回应着袁隆平院士的‘禾下乘凉梦’。”国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心(简称“成都分中心”)常务副主任彭甦说。

2021年5月22日,袁隆平在长沙逝世,举国震动。在长沙,在重庆,在四川,在海南……大量群众自发前往吊唁,用鲜花寄托哀思。

成都分中心成立于2005年,原址在郫县犀浦镇石亭村,是袁隆平根据气候地理环境,专门为四川乃至西南地区“量身”定制的,旨在开展相关科研工作。

12月3日,记者采访到成都分中心常务副主任彭甦,他回忆了自己与袁隆平16年交往的故事,讲述了自己对袁隆平开创的杂交水稻事业方面的理解和传承。

实现零的突破

在四川种出两系水稻

2005年春,彭甦去长沙出差,与大学同学赵炳然见面。赵炳然是湖南人,1987年从川大生物系毕业后,被分到湖南农科院,跟随袁隆平院士做杂交水稻研究,是袁隆平的博士生。在那次会面中,赵炳然透露了袁院士希望在长江上游建一个国家杂交水稻工程技术研究中心分支机构的想法,并问彭甦有没有兴趣参与?“跟着袁院士做杂交水稻,这种机会不是谁都能遇到,我肯定愿意。”当年4月10日,彭甦专程到三亚拜访袁院士,并表达了自己的想法:“我是学遗传学的,在饲料和种植行业做了很多年,对农业有情怀,有信心建好这个分支机构。”袁隆平当即点头表示同意。

就这样,彭甦与赵炳然一起,在袁隆平带领下建立了国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心,从此投入杂交水稻研究和推广事业中。

曾在很长一段时间里,四川的杂交水稻品种选育主要以三系技术路线为主。和长江中下游相比,四川低温寡照、光照先天不足,两系水稻被普遍认为在四川行不通。但袁隆平认为,成都乃至四川有着悠久的水稻种植历史,只要因地制宜,完全可以选育出适应四川生态的两系杂交水稻品种。从三系到两系再到一系,是杂交水稻的发展方向。

2007年,袁隆平来到成都,启动了杂交水稻“种三产四”丰产工程。2011年,成都分中心选育的水稻品种亩产980公斤,创造了当年全国水稻的最高产纪录。2012年9月,在30余亩试验田中,成都分中心试验基地选育出了四川首个两系杂交稻新品种——Y两优973,使四川两系品种选育实现了零的突破。“首个两系品种在四川审定后,当时82岁的袁院士很高兴,亲自到现场,走进田间地头,实地察看该品种的表现,赞不绝口。”彭甦回忆说。

2015年,成都分中心培育出可媲美泰国大米的“泰香199”品种,亩产达700余公斤,成为当地主推的优质稻新品种。从2016年起,成都分中心开始举办“看禾选秀暨科研成果展示会”,吸引了全国各地水稻种业企业家、育种专家前来交流展示。

2017年,成都分中心迁移到郫都区德源镇东林村,并创建了袁隆平杂交水稻科学园。这是全国唯一经袁隆平院士授权以其名字命名的科学园区,“整个规划设计都是征求了他老人家的意见,他很认可。”彭甦说,园区还专门建了一个袁隆平杂交水稻科技馆,这也是全国唯一一个以他名字命名的科技馆。园区于2019年成型,2020年5月初开园,“当我们邀请袁院士过来揭牌的时候,他当时的身体已经很衰弱,已经不太适合坐飞机和长途跋涉。”彭甦说,袁院士没能亲临科学园也成为我们所有人的一大遗憾。

为耕者创造丰收

稻田综合产值提升10倍

国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心由袁隆平弟子赵炳然博士担任主任,常务副主任则是赵炳然在川大生物系的同学、高级工程师彭甦。巨星远行,光芒流传。袁隆平所开创的事业,正被他的弟子们接续着。

袁隆平一生致力于水稻的高产研究,他领衔的国家杂交水稻工程技术研究中心也一直在做超级稻攻关,从亩产700公斤到800公斤再到900公斤,现在已经实现1100公斤,正在往1200公斤攻关。在彭甦看来,袁隆平用了毕生的精力将杂交水稻从科学研究成果应用到稻田,实现了杂交水稻的产业化,为解决世界饥饿问题作出巨大贡献。但袁隆平的事业还不仅限于此,“袁院士多次提到,在大幅度提高产量解决温饱问题之后,下一步我们的工作重点是帮助农民解决贫困的问题,也就是致富问题。”

彭甦介绍,通过几年的发展,成都分中心已经实现了袁院士的目标,特别是把两系杂交水稻在上游推开。“这几年,成都分中心在做水稻科研推广的同时,还将很大的精力放在执行袁老倡导的‘曲线致富’路线上:既帮助保障粮食安全,又致力于帮助解决农民增收问题。我们提出了‘种稻致富’,做‘水稻+’概念,这种模式能够把每亩水稻的产值从1000多块钱提高到1万多块钱,实现种稻致富的目标。”

五六年前,成都分中心开始做稻渔专用稻的品种选育,2021年审定了适宜稻渔综合种养的杂交水稻新品种“天泰优808”。“稻渔立体生态循环种养”模式下,一亩稻田的综合产值可以上万元,是单纯种水稻的10倍以上。

在彭甦每天日常办公的地方,有一幅袁隆平专门题写给他的字——“为耕者创造丰收,为食者带来幸福”。“如果说前半句袁老已经做得很充分,那么后半句,就是我们正在努力践行的。朝着袁老梦想的方向,继续努力。”彭甦说。

“少年识农愿”

希望青少年发现农业之美

彭甦回忆,除了广为人知的“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”之外,袁隆平还有一个藏于心底的心愿:建立青少年农业科普教育基地,向年轻人展示现代农业的魅力,让他们认识农业、热爱农业并投身农业。

这个心愿与袁隆平少年时代的一次切身经历有关。在武汉读小学的时候,身为城里孩子的袁隆平在一次郊游活动中来到一家园艺场,当他看到葡萄一串串的可以直接摘来吃、奶牛的奶可以现场挤来喝时,心中便种下一颗学农的种子。也正因此,袁隆平希望现在的青少年也应该有更多的机会接触农业,发现农业之美。“在很多人的印象中,从事农业就等于面朝黄土背朝天,很苦很累,这导致现在的年轻人都不愿从事农业,也让袁院士感到潜在的危机。”彭甦说,袁院士希望通过青少年农业科普教育基地向大家传达一个信息:现代农业、智慧农业也有高科技的一面,同样可以造福人类。

继承袁隆平“少年识农愿”的彭甦说:“其实,我们现在做农业,除了做第一产业,做第三产业也是一条前景光明的路——开展青少年农业科普教育、劳动教育,将农业的科研过程、农业的生产过程、农产品的加工过程以体验和课程的方式呈现出来,甚至把大健康跟农业教育、农旅、文旅结合。”“我们希望把小朋友从电脑、手机解放出来,下到田间地头去体验、去感受、去寻找快乐。‘双减’政策施行以后,学校和家长更注重学生的课外实践和素质教育。现在国家已经把劳动教育作为学生的必修课程了,所以现在我们也在计划跟周边园区合作,推广这些项目,目前已经有很多园区马上进入实施阶段了。”