为什么“免费”反而让你花更多钱?

制图 王思祺

“免费领取30天会员”“买一送一,第二件0元”“到店即享免费礼品”……免费的招牌总能吸引人们的目光。但你是否有这种经历:以为“免费”是薅羊毛的好机会,却常常在不知不觉中花了更多钱?这背后,藏着一套被称为“免费陷阱”的消费诱导逻辑,它利用人性弱点和经济学规律,让人们在“占便宜”的错觉中主动掏腰包。

“免费陷阱”的经典套路

“免费陷阱”通过多种组合策略,让消费者从“被动接受免费”转向“主动花钱”。

最常见的套路是“免费引流+付费转化”,用小利钓大钱。在利用“免费品”吸引流量后,再通过关联消费盈利。比如奶茶店的“免费送小料”需要你先买一杯奶茶;健身房的“免费体验周”会在体验中推销几千元的年卡;线上课程的“免费试听”目的是让你购买完整课程。

这里的关键是“免费品”和“付费品”的强绑定——你想要免费小料,就必须为奶茶付费;你想继续享受课程,就必须为完整内容买单。此时,“免费”不再是福利,而是引导消费的诱饵。

“免费赠品”或者“买一送一”,这些方式看似免费,实则“高价拆分”,商家可能早已悄悄提高单价。比如某品牌面膜平时单价10元一片,“买一送一”时标价20元一片,看似第二件免费,实则你花20元买了2片,与平时总价一样;“买手机送耳机”看似耳机免费,但手机定价可能已包含耳机成本——你以为“白拿”了耳机,其实早已付了钱。

除了直接花钱,“免费”还可能让你付出隐性成本。比如“免费领洗衣液”需要你转发朋友圈、拉好友助力,这本质是让你为商家做“免费推广”;“免费注册会员”需要填写个人信息,商家会将这些数据用于精准营销。

还有“免费游戏”的“时间成本”——你不用花钱买游戏,但为了解锁道具需花大量时间刷任务,而游戏厂商则通过广告、玩家充值等方式赚钱。你的时间,早已被转化为商家的利润。

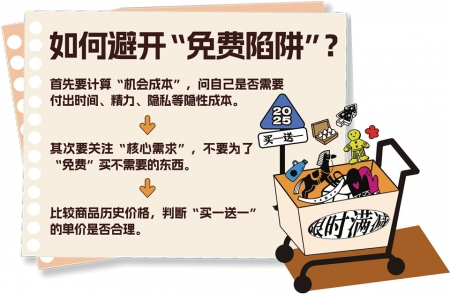

如何避开“免费陷阱”?

“免费陷阱”的本质是利用人性对“零成本”的偏爱,模糊了“收益”和“成本”的边界。想要避免被套路,我们需要用理性思维压抑“占便宜”的冲动。

首先要计算“机会成本”,因为免费的可能是“最贵的”。经济学中“机会成本”指的是为了得到某种东西而放弃其他东西的最大价值。比如你在工作时间花1小时排队领“免费鸡蛋”,就放弃了用这1小时工作的收入。如果你的时薪是50元,那么“免费鸡蛋”的实际成本就是50元,远超鸡蛋本身价值。

遇到“免费”时,先问问自己需要付出什么?时间、精力、隐私,还是后续消费?这些付出的价值是否超过了免费品本身?”想清楚机会成本,就能避免因小失大。

其次要关注“核心需求”,不要为了“免费”买不需要的东西。很多人掉进“陷阱”,是因为被“免费”诱惑,买了原本不需要的商品。比如为了“免费送的锅”买不常用的厨房电器;为了“第二件免费”买超出需求的洗衣液,最后放过期。

此时,不妨用“核心需求法”过滤:“我真正需要的是什么?免费品是否是我必须的?如果没有免费诱惑,我会买这件付费商品吗?”如果答案是否定的,再便宜的“免费套餐”也尽量不要碰。

看穿“免费”背后的定价套路

面对“买一送一”“免费赠品”时,不要只看表面,要拆解商家的成本结构。比如查商品的历史价格,判断“买一送一”的单价是否合理;对于“买A送B”,思考B的成本是否已包含在A的定价中。

比如某品牌“买衬衫送领带”,如果衬衫平时卖200元,活动时卖250元送领带,而领带市场价是50元,那么本质上你还是花250元买了衬衫和领带,并没有真正“免费”。拆解成本后,就能识破定价套路。

“免费”从来不是天上掉馅饼,很多时候是商家精心设计的消费策略。它利用人性弱点,让人们在“零成本”的错觉中,主动付出金钱、时间或隐私。

经济学告诉我们,天下没有免费的午餐,大部分“免费”最终会以其他形式让你买单。要想不被“免费”诱惑花更多钱,需要用理性思维判断需求、计算成本——只有这样,才能避开“免费陷阱”,买到真正需要又划算的东西。

华西都市报-封面新闻记者 杨旭斌

综合大众科普网