沉睡深山五百余年 明代李璧题刻现身剑阁

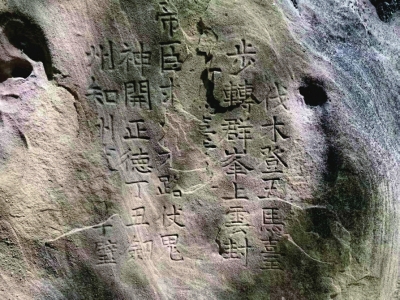

第四次全国文物普查中新发现的明代李璧登五马台题刻。

大石南侧上依稀可辨的阴刻“茶园沟在南三里”。

广元市剑阁县翠云廊树龄约2300年的剑阁柏。新华社记者 王曦 摄

深秋时节,广元市剑阁县连绵起伏的山峦,已经褪去葱郁的绿色,染上秋日的斑斓。这座地处四川盆地北缘,素有“蜀北屏障、两川咽喉”之称的古县,一条绵延300余里的古蜀道蜿蜒盘旋,两旁古柏苍翠,造就了举世闻名的翠云廊。

翠云廊,古蜀道金牛道上的古柏苍翠大道,也是迄今保存最完好、里程最长、数量最多的古代人工栽植驿道古柏群。历朝历代,在翠云廊中种植树木的人不计其数,其中功勋卓著者,不得不提到明朝正德年间(1506年至1521年)担任剑州知州的李璧。如今,剑阁县在第四次全国文物普查(以下简称“四普”)工作中,新发现的一处明代题刻,就与李璧有着紧密联系。

“在‘四普’第二阶段实地调查中,我们在剑阁县下寺镇发现了这件明代石刻,现已纳入了新发现的不可移动文物。有意思的是,这件文物的线索提供者,是一位年近80岁的老大爷。”在接受华西都市报、封面新闻记者专访时,剑阁县文物保护管理所办公室主任傅玉斌娓娓道来,他和普查队员是如何在荒无人烟的田野中找寻到这一文物的。

荒野山林之间

发现李璧登五马台题刻

在树木苍郁茂密的山林中,用伐木刀劈开一条可以行走的小路,在密布的荆棘中曲折寻找,忽见一块大石崛地而起。走近一看,大石上虽杂草丛生,但刻有“伐木登五马台”等字的石壁清晰映入眼帘。直至看到这块题刻,傅玉斌和队员们才终于松了一口气,露出了舒心的笑容。

石壁上字迹为:伐木登五马台步转群峰上云封五马台帝臣求□□路伏鬼神开正德丁丑剑州知州武缘李璧细看题刻上的内容,仍能大致分辨出其上的文字。据傅玉斌介绍,这是明正德十二年(1517年),时任剑州知州李璧书题的五言绝句,刻幅高80厘米,宽60厘米。其中,第二行“五马台”3字风化剥蚀严重,但从残存风化笔画依然可辨读。该诗第四行转句,“帝臣求□□”最后两字无法辨读,这块大石南侧还有二处楷书阴刻“五马台”“茶园沟在南三里”依稀可辨。

这件明代石刻的问世,揭露了500余年前的哪段往事呢?傅玉斌说,其诗的大意是:沿着曲折蜿蜒的山路转过重重山峰向上攀登,到达了山峰之顶五马台,云雾缭绕,将“五马台”这个地方笼罩得严严实实,如若仙境。我(李璧)作为朝廷官员、希望为地方“济民开路”的履职期许,只有鬼斧神工开通这(崎岖险绝的)山路(才能把这山里木材运出去)。

“大家知道李璧,是他组织大规模栽种柏树,还通过颁布政令禁止砍伐,为后世翠云廊的辉煌贡献了重要的力量。”傅玉斌说,如今通过这一件石刻,还表明李璧在今下寺镇茶园沟村一带伐木,以此拓通剑州境内蜀道(如五马台段),解决道路阻塞问题。在任期间,李璧还参与“伐鬼”,即平定当地盗乱,维护剑州区域秩序,保障蜀道通行安全。

在傅玉斌看来,剑阁县境内保存的明代题刻不多,而五马台李璧题刻的发现,足见其珍贵。由史料分析可知,李璧在今茶园沟五马台一带伐木,最近用材地点或为培修剑门驿站,抑或为更远的剑州古城建修。“题刻为印证李璧在担任剑州知州时修缮蜀道、改善道路交通等行为,提供了有力的依据。”傅玉斌还说,题刻对丰富李璧诗歌内涵和深入研究李璧在剑州期间恢复生产及建修情况等,提供了珍贵的史料,具有重要的地方历史研究价值。

老人提供线索

“四普”工作有了意外收获

深山峡谷间,这件珍贵的明代五马台李璧题刻在人烟稀少的荒野山林,沉睡了500余年。如今,随着“四普”工作的展开,它终于洗去了岁月的尘埃,在文物普查人员的眼中露出真容。而这件文物之所以能被发现,还得归功于一位年近80岁的老人李志超。

“我记得,这处题刻被发现的时候是今年4月。”提起这段故事,傅玉斌的声音有着抑制不住的激动。彼时,他们走访征集“四普”线索,去往下寺镇茶园沟村附近寻找一座清代的桥梁,在向村民询问地点时,李志超无意中说起自己曾在童年拾柴时见过一处明代的题刻,还特别提到了“李璧”两字。“其实像大爷这个岁数,能知道‘李璧’的很少。所以他提到这一点时,就引起了我们强烈的兴趣。”傅玉斌说。

于是,傅玉斌与普查队员们就循着大爷的记忆,在茶园沟村附近的山林间寻找。因为年代久远,大爷已记不清具体的位置,只能凭着童年模糊的印象行走在荆棘密布、杂草丛生的深山中,有些地方几乎没有可以下脚的地方,傅玉斌与普查队员们手持伐木刀,才在林中劈开一条道路。

“因为大爷年纪大了,记性不是很好,我们几次走错了地方,兜兜转转找了好几个地方,爬上爬下。找了好几个小时,终于拨开云雾,见到了这件五马台李璧题刻的真容。”回忆起见到文物时的欣喜,傅玉斌仍历历在目。更让他记忆深刻的,是一位普通老百姓对“四普”工作的支持和配合。

华西都市报-封面新闻记者 李雨 心图片除署名外由受访者供图