山西琉璃匠人:让千年窑火生生不息

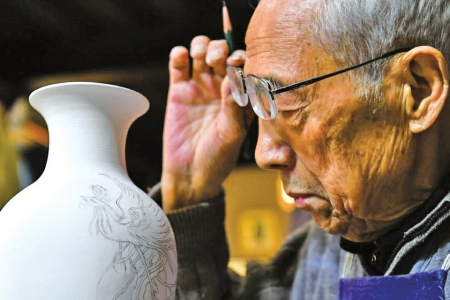

葛原生在观察琉璃工艺品的细节。图据新华社客户端

介休琉璃传承人刘开宝和他的琉璃作品。图据新华每日电讯

抬头仰望,是对三晋大地最虔诚的姿态。

那层层叠叠的榫卯斗拱,不用一颗钉子,便托起千百年的风雨沧桑;那如鸟振翅般的挑角飞檐,在长空下勾勒出最动人的东方曲线;还有那倾泻而下的一檐琉璃,泼绘着天地间最摄人心魄的颜色,孔雀蓝、翡翠绿、琥珀黄……“本来轮廓已极优美的屋宇,再加以琉璃色彩的宏丽,那建筑的冠冕便几无瑕疵可指。”之于琉璃,林徽因先生极尽推崇。

这种低温铅釉陶器,是我国陶瓷工艺发展史上一个重要而独特的品类。

“天下琉璃出山西”,从北魏、唐宋至明清,生活在这片土地上的人们用故乡的热土和多彩的釉料,以炉火纯青的技术和非凡的创造力,孕育出了神奇多姿的琉璃文化,中国的古建筑也因此平添了灵动与光华。

作为一门古老而独特的技艺,琉璃在历史的长河中“脆”至几近消失,所幸为数不多的匠人以传承之微光,延续文脉之星火,使我们今天得以窥探东方美学在火与土的淬炼中历久弥新。

穿越历史烟尘,仰望檐上风华

风,掠过太和殿的鸱吻,檐铃轻响,金色琉璃瓦上的光影微微晃动。

琉璃脊兽化作远山的轮廓,朱红宫墙褪成黄土高原的褶皱。阵阵驼铃从天际线传来,十七八峰骆驼一步一摇,驮着码得方方正正的琉璃坯件,来到北京城。奔向京城的路,既是使命之路、聊生之路,也是艺术朝觐之路。

皇城迢迢隔千里,半程风雨半成痕。不如就地抟新土,窑火催开又一村。山西匠人于是在京城边上扎下根来。

元大都烧造琉璃的官窑,就是山西赵姓匠师迁京后主持经营的。窑址起初位于和平门外海王村(今琉璃厂),后又扩增或迁至西山门头沟琉璃渠村(俗称西窑),承建元明清三代宫殿、陵寝、坛庙等处各色琉璃建筑构件,历时700余年之久。

700多年前,琉璃渠村的窑火点亮了北京城的脊梁;700多年后,这片皇家官窑遗址以“金隅琉璃文化创意产业园”之名重生。

园区深处,几座保留着上世纪印记的窑炉仍在运作。“天下琉璃出山西,名非虚传。”在产业园一角的工作室里,国家级非物质文化遗产琉璃烧制技艺代表性传承人赵长安向记者娓娓道来。

他说,据记载,琉璃渠村的琉璃制作技艺是由山西榆次小赵村赵氏家族传到这里的,一直到上世纪80年代,北京市琉璃制品厂里还有不少赵姓人,是这一家族的后人。

山西做琉璃,已有千年,始于北魏,至明清达到鼎盛,被誉为“中国琉璃艺术之乡”。

最早的琉璃技艺,据说是随佛教一同传来。魏晋时期,工匠们将西域的技艺与当地的黄土相融,在云冈石窟佛像深邃的眼眸里,在悬空寺的飞檐翘角间,烧出了最初的青蓝。

至元朝,琉璃的火焰越烧越旺。晋南的窑口开始烧制供皇家使用的“珐华”,孔雀蓝的瓶身缀着茄皮紫的缠枝纹,竟有几分不食人间烟火的贵气。

最动人的还是明清的琉璃。北京故宫、明十三陵、沈阳故宫等皇家建筑都泛着来自山西的琉璃之光。故宫重修时,翻开背后刻有“马庄山头苏氏”的瓦片,这些来自太原琉璃世家苏氏烧制的琉璃黄瓦,似乎在诉说着600年前的春秋往事。

从檐上流光,到指尖星辰

在山西省介休博物馆,一尊明代琉璃脊兽獬豸是众多琉璃文物之一件,体形虽小但尤为独特,通体金黄,色泽饱满,形态逼真。

獬豸,古代传说中的独角异兽,能明辨是非曲直,是勇猛、公正的象征。介休博物馆这尊琉璃獬豸,一改传统怒目圆睁的威严形象,一脸呆萌,似乎动了“凡心”。

文创店里,明黄釉色复刻着这尊古兽的憨态,蹙眉瞪眼的模样添了几分俏皮。“这不是那个‘显眼包’吗?”来自北京的游客赵芸举着獬豸摆件说。

走进位于山西中部的介休,也就走进了一座没有围墙的琉璃艺术博物馆。

这里的琉璃匠师们炫技般地在自己的家乡留下了大量珍品。仅从介休现存建筑琉璃艺术分布情况看,至少在介休城乡23组建筑群中,为近百座古建筑所使用。

当地有个说法:看山西要看琉璃,看琉璃就得看太和岩。真正见识过太和岩牌楼的美,才知道什么是琉璃艺术在砖石上绽放的极致华彩。

这里的琉璃少了皇家礼制的束缚,多了民间的晨昏烟火;少了宗庙规制的庄肃,多了生活的质朴祈愿。

但,三晋大地的琉璃之美,又何止于此?山西,是一座琉璃艺术的殿堂。

时光流转,窑火未熄。如今的琉璃,从屋脊走下,化作指尖可触的星辰。匠人依然在与火对话,只是不再只为宫殿庙宇烧制脊兽瓦当,而是将那份对光影的理解,倾注于方寸之间,悦人也悦己。

拯救失传绝技,重现孔雀蓝釉彩

午后的秋阳,透过窗棂,在屋内的琉璃制作台上洒下斑驳的光影。

85岁的国家级非物质文化遗产琉璃烧制技艺代表性传承人葛原生看着眼前的玉壶春瓶,孔雀蓝的釉彩散发着神秘的光芒,他的思绪不由飘到40多年前。

1979年,山西多地修复古建文物,急需大批琉璃构件。在此背景下,太原南郊区郝庄公社筹办琉璃工厂。寻找琉璃工匠,成为郝庄公社干部葛原生的紧迫任务。

太原东山马庄苏家正是世代制作琉璃的匠人世家,苏家烧制的琉璃曾被用于故宫的修建,当地流传着“马庄三件宝:琉璃、麦子、毡帽子”的说法。

经多方打听,葛原生终于在郝庄工业瓷厂找到了苏家后人苏杰。听闻要重建琉璃厂,这位老匠人先是一愣,随即热泪盈眶:“你们说怎么办,我全力以赴!”

琉璃厂开建了,从未接触过琉璃制作的葛原生也对这个古老技艺产生了浓厚兴趣。他一有空就到车间给苏杰打下手,虚心请教各种问题。有一天,老人把葛原生叫到面前说:“原生,我考虑了好几天,决定把配釉秘方传给你。”说着从怀中掏出一张发黄的纸片,上面密密麻麻记录着黄、紫、绿、红、白等各色釉彩的配方。

从此,葛原生正式成为苏氏传人,开启了与琉璃的不解之缘。

在苏氏琉璃众多釉彩中,“宫廷黄”是独门秘方,而孔雀蓝则最为名贵,可惜这项绝技已然失传。

师徒二人开始尝试复制孔雀蓝,但一次次开窑都以失败告终。老师父沉默离去,从此绝口不提孔雀蓝。次年,他便带着这个未了心愿与世长辞。

为了完成师父的遗愿,葛原生收苏杰的孙子苏永军为徒,继续钻研孔雀蓝。

2005年,苏永军在父辈们老窑址不远的地方,建起了一座1000多平方米的电烤现代琉璃工厂,窑火被重新点亮。经过深入研究,他们发现孔雀蓝并非单一配方,而是一个色彩变幻的魔法世界——温度每变化30摄氏度,釉色就会呈现不同效果。

历经26年不懈探索,他们终于在2007年破解了孔雀蓝的奥秘,使这项失传百年的技艺得以重现人间,并实现批量生产。

2008年,琉璃烧制技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。次年,葛原生成为琉璃烧制技艺国家级非遗代表性传承人。

抚摸着手中的孔雀蓝玉壶春瓶,葛原生不禁潸然泪下。

非遗邂逅芳华,古老技艺焕新

山西琉璃技艺历经千年传承,形成了独特的家族传承体系。以琉璃传家至今的,已知有太原苏氏、阳城乔氏、河津吕氏、介休刘氏等。

随着时代的发展,“父传子、子传孙,琉璃不传外姓人”“传子不传女”“传媳妇不传女儿”的古老规矩正在被打破,那些凝聚着先人智慧的古法技艺愈发珍贵。

琉璃烧造讲究的是匠心独运。从选料到成品需经20余道工序,每件作品都凝结着匠人心血,承载着千百年匠心智慧。

在太原苏家,至今仍用醋和面粉调琉璃的颜色。“这是祖辈验证了数百年的配方,看似简单,却藏着最精妙的化学方程式。”苏氏琉璃第八代传承人苏永军说。

对这些匠人而言,与琉璃相遇,便是一生羁绊。

介休琉璃传承人刘开宝将热爱融入生命,他带领团队经过上千次试验,终使失传百年的孔雀蓝技艺重现光彩。如今,这项技艺在介休博物馆高达7米的“世世太平”琉璃雕塑上熠熠生辉。“每天回家先看看这些宝贝才安心。”刘开宝抚摸着自己的作品,仿佛在抚摸自己的孩子。

令人欣慰的是,越来越多的年轻人正为这项古老技艺注入新活力。

“我的梦想藏在泥巴里。”刘开宝29岁的女儿刘文婷回忆,儿时她就踩着板凳,跟随父亲捏制琉璃配件。她将国潮元素融入传统器型,开发定制摆件和联名文创,推动琉璃艺术走近年轻群体。

在介休太和岩碑前,记者遇到了27岁的冀文辉。“介休琉璃就像烧到99摄氏度的水,只差一把AI技术的柴火,就能在国际舞台沸腾。”这位介休青年正筹划用AI技术让琉璃“开口说话”,向世界讲述中国非遗故事。

苏永军的两个儿子从小跟着他在窑边转悠,长大后,一个专心于琉璃的艺术创作,另一个则用互联网思维把琉璃艺术传遍全世界。

同样27岁的张珺靓放弃了教师工作,随外祖父葛原生投身琉璃创作。她以山西民俗为灵感,用三个月时间创作出“孔雀蓝迎亲瓶”,这件融合动画手法的创新作品获得业内广泛好评。

“但凡要做,就是一生的事!”外祖父沉甸甸的叮嘱,她谨记于心。

当古老的非遗邂逅青春芳华,琉璃不再只是一件精工巧技之物,而是联结今昔与未来的桥梁,更是文化历史长河中奔涌不息的浪花。

琉璃不语,千年流光。山西琉璃的千年窑火,在世代匠人的坚守与创新中生生不息,正如那抹穿越时光的孔雀蓝,历经沧桑,依然璀璨如初。

据新华每日电讯