体验消费:为“感觉”买单的新消费方式

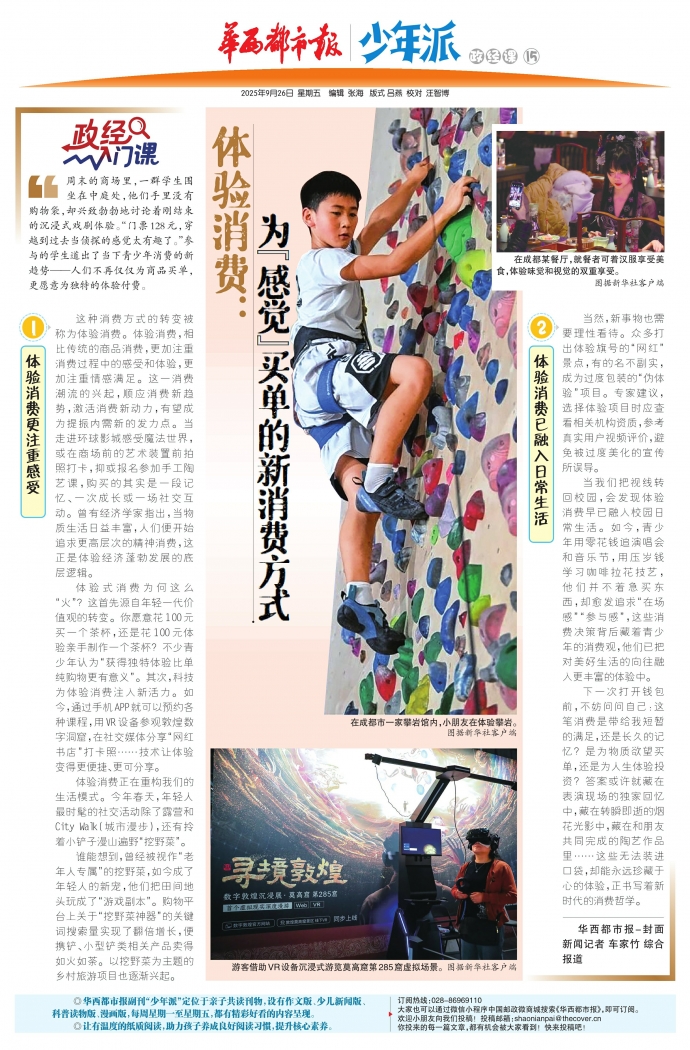

在成都市一家攀岩馆内,小朋友在体验攀岩。图据新华社客户端

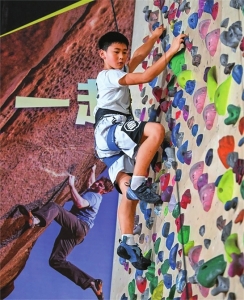

游客借助VR设备沉浸式游览莫高窟第285窟虚拟场景。图据新华社客户端

在成都某餐厅,就餐者可着汉服享受美食,体验味觉和视觉的双重享受。图据新华社客户端

周末的商场里,一群学生围坐在中庭处,他们手里没有购物袋,却兴致勃勃地讨论着刚结束的沉浸式戏剧体验。“门票128元,穿越到过去当侦探的感觉太有趣了。”参与的学生道出了当下青少年消费的新趋势——人们不再仅仅为商品买单,更愿意为独特的体验付费。

1体验消费更注重感受

这种消费方式的转变被称为体验消费。体验消费,相比传统的商品消费,更加注重消费过程中的感受和体验,更加注重情感满足。这一消费潮流的兴起,顺应消费新趋势,激活消费新动力,有望成为提振内需新的发力点。当走进环球影城感受魔法世界,或在商场前的艺术装置前拍照打卡,抑或报名参加手工陶艺课,购买的其实是一段记忆、一次成长或一场社交互动。曾有经济学家指出,当物质生活日益丰富,人们便开始追求更高层次的精神消费,这正是体验经济蓬勃发展的底层逻辑。

体验式消费为何这么“火”?这首先源自年轻一代价值观的转变。你愿意花100元买一个茶杯,还是花100元体验亲手制作一个茶杯?不少青少年认为“获得独特体验比单纯购物更有意义”。其次,科技为体验消费注入新活力。如今,通过手机APP就可以预约各种课程,用VR设备参观敦煌数字洞窟,在社交媒体分享“网红书店”打卡照……技术让体验变得更便捷、更可分享。

体验消费正在重构我们的生活模式。今年春天,年轻人最时髦的社交活动除了露营和City Walk(城市漫步),还有拎着小铲子漫山遍野“挖野菜”。

谁能想到,曾经被视作“老年人专属”的挖野菜,如今成了年轻人的新宠,他们把田间地头玩成了“游戏副本”。购物平台上关于“挖野菜神器”的关键词搜索量实现了翻倍增长,便携铲、小型铲类相关产品卖得如火如荼。以挖野菜为主题的乡村旅游项目也逐渐兴起。

2

体验消费已融入日常生活

当然,新事物也需要理性看待。众多打出体验旗号的“网红”景点,有的名不副实,成为过度包装的“伪体验”项目。专家建议,选择体验项目时应查看相关机构资质,参考真实用户视频评价,避免被过度美化的宣传所误导。

当我们把视线转回校园,会发现体验消费早已融入校园日常生活。如今,青少年用零花钱追演唱会和音乐节,用压岁钱学习咖啡拉花技艺,他们并不着急买东西,却愈发追求“在场感”“参与感”,这些消费决策背后藏着青少年的消费观,他们已把对美好生活的向往融入更丰富的体验中。

下一次打开钱包前,不妨问问自己:这笔消费是带给我短暂的满足,还是长久的记忆?是为物质欲望买单,还是为人生体验投资?答案或许就藏在表演现场的独家回忆中,藏在转瞬即逝的烟花光影中,藏在和朋友共同完成的陶艺作品里……这些无法装进口袋,却能永远珍藏于心的体验,正书写着新时代的消费哲学。