“三把火”振兴蜀学 他是第二个文翁“

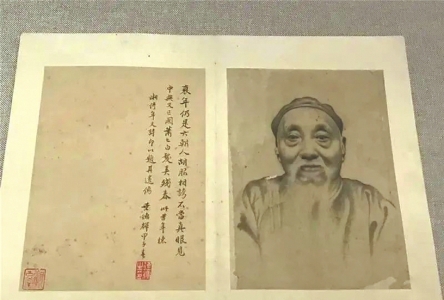

“王门艺事——王闿运和他的弟子们”书画展。图据新湖南客户端

四川省城高等学堂(尊经书院)大门。

图据《四川省城尊经书院记拓本》

?□陈继明

清光绪四年(1878年),45岁的湖南湘潭人王闿(kǎi)运由两湖过三峡入川,途经南充、遂宁,终于在岁末的腊月二十七日抵达成都。他的到来,为四川的高等教育和学术研究掀开了崭新的一页。

1执掌尊经书院点燃“三把火”

王闿运19岁参加县试便拔得头筹,文名远播。他先后担任肃顺府上家庭教师、曾国藩幕中谋士。1876年,他回到长沙,历时两年撰写《湘军志》,后世学者评价其“文笔高朗,堪称我国近千年来杂史中第一声色文学”。

清光绪三年(1877年)五月初六,四川总督丁宝桢致信王闿运,诚意邀请他执掌成都的尊经书院,此后又连续四次修书相邀。尊经书院创建于1874年,其前身是1704年设立的锦江书院——这所四川最高学府曾培养出李调元等著名学者。

1879年初,王闿运正式执掌尊经书院。这位教育家上任伊始便点燃“三把火”:第一把火,以育人者之姿言传身教。开学首日,他便向学子传授研经之法:“治《易》须知‘易’字多义,不可空衍卦名;读《书》必先明句读;习《诗》当辨男女赠答之辞不足为训。三者既明,方可言《礼》,《礼》通而后治《春秋》。”更强调:“解经贵在通字义,非徒识《说文》之字。”

彼时蜀地通儒罕见。王闿运这番论述,令蜀中士子茅塞顿开,始知当从汉儒注疏入手研习经典。他随即创设尊经书局,校勘典籍、刊印师生著述,既充实书院藏书,完善教材体系,更培养了一批治学人才。

第二把火,他以改革者之志重振纲纪。针对张之洞离任后日渐废弛的院规,他推行细致严谨的改革,为实践其学术主张铺平道路。

那么,其学术主张究竟为何?王闿运初见丁宝桢时便直指要害,痛陈学子追逐科第之弊。这便是他的第三把火——以学者本色涤荡学风,引导蜀学融会古今,走上湖湘学派兼收并蓄之路。

2

入蜀八年因材施教人才济济

王闿运的“三把火”成效显著。当时书院已空缺山长两年,作为当时最负盛名的今文经学大师,王闿运最精通《仪礼》之学。那些威仪济济、庄严整肃的习礼场景,预示了后来蜀学发展的主要特征。

王闿运在教学中因材施教、循循善诱,与弟子们建立了深厚情谊。廖平、张祥龄常常向他执经问艺,春秋时节师生数人常结伴郊游,吟咏而归;每当学业有成,更是师生同乐。这些都生动记录在王闿运脍炙人口的《湘绮楼日记》中。清光绪七年(1881年)正月二十二日,王闿运为书院撰写了一副春联:

考四海而为隽,纬群龙之所经。意思是说,书院学生堪称四海之内的俊杰,他要用儒家经典来培养造就他们。

清光绪十二年(1886年),67岁的丁宝桢病逝于四川总督任上。怀着知遇之恩的王闿运于次年离开四川,回到长沙思贤讲舍和衡阳船山书院任教。此时,尊经书院已是人才济济,硕果累累。清光绪二十年(1894年)十一月,光绪帝赐予尊经书院“风同齐鲁”匾额。

3

弘扬光大近代蜀学影响深远

有人将王闿运比作成都历史上的第二个文翁。但与文翁不同的是,尊经书院培养出的是新的时代背景下的知识分子、志士仁人和革命家。他们弘扬光大了近代蜀学,使之成为维新变法和新文化运动的重要思想源泉,对中国近现代历史产生了深远影响——从经学大师廖平、维新志士宋育仁、戊戌六君子之一的杨锐、国学大师吴之英开始,再传弟子遍布巴蜀大地。如清代四川唯一状元骆成骧、民主革命家张澜、教育家吴玉章、保路运动领袖颜楷、辛亥革命烈士彭家珍、新文化运动主将吴虞等。

从这份人才名单

可以看出,从戊戌变法、保路运动、辛亥革命到新文化运动,中国近现代历史上的每个重要关头,都有尊经弟子的身影。书院赋予他们的人生底色,为何始终不曾褪色?或许我们可以从王闿运的自勉诗中找到答案:“求友须交真国士,通

经还作济时人。”

据“天府新视界”

微信公众号