- ·要想成为“东坡”,首先要多吃苦!

- ·观众:他具有超越痛苦的智慧

- ·超140万网友走进东坡的贬谪岁月

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

周鼎老师对话传习志愿者:

要想成为“东坡”,首先要多吃苦!

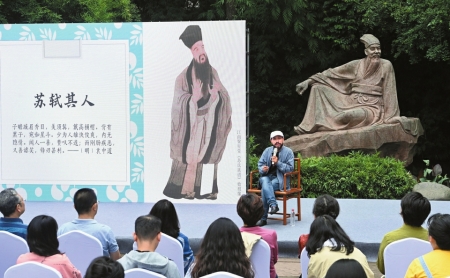

周鼎在眉山三苏祠博物馆开讲。

传习志愿者罗迎春向周鼎老师请教。

9月26日,“东坡大家讲”名家系列讲座迎来第七讲。四川大学历史文化学院教师、历史学博士、四川大学首届十大最受欢迎教师周鼎在眉山三苏祠博物馆开讲,以“问汝平生功业”为主题,详细解读苏轼沉浮的一生。讲座中,周鼎老师以多个故事串联起苏轼的经历,生动地解读了不同人生阶段中,苏轼的心情与境遇。讲座结束后,四名传习志愿者继续向周鼎老师请教。

志愿者吴悦嘉向周鼎老师请教:“苏轼的一生经历过如此多的变数,才能成为东坡居士。如若我们这些普通人想要达到苏轼的这种精神境界,您认为可以从哪些方面努力呢?”

“多吃苦。”周鼎老师的幽默引得全场观众笑声不断。随后,周鼎老师讲解道,用更开明的态度,整理中国传统文化中的价值观和内容,或许能够更全面地汲取传统文化中的精神力量。“很多时候,这一点依靠的是广泛的阅读以及对传统文化中其他内容更加自由、理性的挖掘。”周鼎老师指出,在讲传统文化的时候,如今大都是单纯地解读儒家思想。人们同样需要借助其他的思想,站在更加超越的角度审视自身的局限性。“尤其是在这个科技发达的时代,很多人都认为自己是‘神’,是‘神人’,这恰恰提醒着我们,谨慎运用我们所有的力量。这既是对生态危机的回应,也是对当下每一个个体在科技神话中迷失自我的警示。”

其次,周鼎老师认为,要成为精神上的“东坡”,还需要懂得中国传统文化的另一个要义:活着是困难的,但面对这种困难是有意义的;而超越这种困难,将会给人生带来巨大的成就。

在身体和精神被双重折磨百余天后,劫后余生的苏轼又被贬谪到黄州赴任。第二位志愿者就此向周鼎老师提问:“为何他不选择辞官回到安逸的眉州呢?”

周鼎老师解读道,苏轼身上有种性格叫做“强己力行”。苏轼认为,宋朝的两任皇帝于他有恩,一位将他从制科考试中选拔出来,一位则将他带到了朝廷最核心的圈层,让他的一腔抱负有发挥的可能。“因此,当苏轼不赞同宋神宗的做法时,他更觉得自己应当站出来。”这种思想,在乌台诗案之后也并未消散。被贬黄州后,苏轼写到“忠义填骨髓”,周鼎老师认为,这是忠君爱国思想贯彻苏轼一生的证明。

在苏轼的父母去世后,眉州已不是苏轼记忆中的模样。物是人非,经济上的拮据,再加上戴罪之身并无自由,这些,都成为了他无法辞官回乡的原因。

第三位志愿者罗迎春向周鼎老师提问:能不能用苏轼的诗歌,来代表每次被贬谪后的心境?周鼎老师说,相比用诗歌解读,自己还是更喜欢用故事来解读。惠州脱钩之鱼的故事,黄州东坡肉的故事,都是可以了解苏轼心境的切入点。

临近中秋,最后一名志愿者黄秋萍很好奇,苏轼曾经怎样度过中秋节?“说到中秋,最有名的就是苏轼的《水调歌头》。但是我认为,很多人都误读了这首词。”周鼎老师认为,这首词的上阕表现了苏轼对新法之下现实生活的强烈不满。“他知道,作为一个臣子,他是无法逃避的。而接受现实,他又将面临无数的痛苦,因为在他看来,朝廷正带给百姓巨大的伤害,而他却无法改变。”所以,周鼎老师幽默地说:“中秋最好少喝酒,也最好不读这首伤感的《水调歌头》。”

华西都市报-封面新闻记者刘可欣摄影雷远东