食客就餐一天后称吃坏肚子 向商家索赔一千元

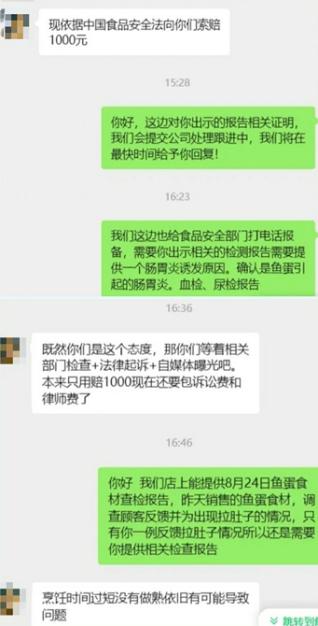

李女士与食客的聊天记录。网络截图

“那你们就等着相关部门检查+法律起诉+自媒体曝光吧……”说这句话的人,是在成都某餐饮店消费完的一名食客。其在店内点了一个菜,隔天则称吃坏了肚子,向商家索赔1000元,商家怀疑遭遇了“职业碰瓷”。

10月9日,这家餐饮店的老板告诉记者,事情已经处理完毕。她已将这段经历发到网上,想提醒餐饮同行注意此类情况。

记者注意到,在社交媒体上,类似“我拿到了1000元赔偿”“支招消费者如何拿到1000元”的帖子不少,甚至形成“包赔1000元”的攻略,在这样的现象背后,也催生了一部分“职业索赔”的行为。对此,律师提醒,消费者在维权时,应合理表达诉求、依法索赔,同时也应当注意维权的边界,避免触碰法律红线。

食客无法提供医院相关证明

李女士在成都某商业区经营着一家川菜店,事情虽然已过了将近一个月,但这段经历,还是让她记忆犹新。“大概是今年8月,他进店里头,然后点一个菜,吃了当天没事,第二天上午找过来说吃了我们家的菜拉肚子。”李女士回忆,该食客当时添加了她的微信,开口就要求赔偿1000元。她询问理由,食客称是吃了店里的一份鱼蛋,导致拉肚子,引发肠胃炎。

李女士说,店内工作人员起初积极地回应和处理此事,表示能提供8月24日鱼蛋食材的查检报告,包括其他顾客吃了同样的食材并没有反馈有拉肚子的情况,希望该食客提供相关的检查报告,包括诱发肠胃炎的原因。该食客回应称,拉肚子的原因有可能是烹饪时间过短、没有做熟。

由于李女士没有对是否赔偿作出表态,该食客随之发来一段话,“那你们就等着相关部门检查+法律起诉+自媒体曝光吧!本来只用赔1000元,现在还要包诉讼费和律师费了。”

李女士说,后来他们没有直接赔偿1000元,而是按照相关部门的要求,让这个食客提供相关证明,“他就去医院开了个那种口述的门诊证明,开了一盒药,后面我们要求提供医院开具的什么原因引起的肠胃炎证明,他提供不了。”

后续此事不了了之。李女士说,她将这段经历发到网上,就是希望餐饮同行们能够“避坑”,出现类似纠纷时,应当主动打电话给当地食安部门,进行询问和报备,积极配合食安部门的检查。“碰瓷的,就怕遇到我们这种打铁自身硬的。”李女士说。

“赔偿1000元”成索赔套路

记者注意到,根据《食品安全法》第148条规定,“消费者因不符合安全标准的食品受到损害的,可以向经营者要求赔偿损失,也可以向生产者要求赔偿损失……消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或经营者要求支付价款十倍或损失三倍的惩罚性赔偿,不足千元按千元支付。”

有人在消费完后,就以该条款为由,同时把握商家不愿“硬刚”的心理,要求赔偿1000元,否则挂到网上。一些商家担心事情闹大,也对自己的食品处理流程不自信,选择花钱息事宁人。而这也催生了“职业碰瓷索赔”这样的群体。

根据最高人民法院的司法解释和各级法院的审判实践,对于“知假买假”的牟利性索赔行为,法院的态度已从早期的普遍支持转变为严格限制。比如,根据最高人民法院2024年8月发布的针对食品药品惩罚性赔偿纠纷的最新司法解释,小作坊、摊贩生产销售不安全食品,消费者明知仍购买索赔的,仅在合理消费数量内支持。也就是说,法律判决倾向支持合理消费,限制恶意索赔。

此前,据央视新闻报道,湖北宜昌警方破获一个流窜全国80多个城市,专门敲诈勒索餐饮商家的犯罪团伙。该团伙主要出入于各种繁华街区的餐饮店,然后以吃出异物和吃坏肚子为由,执意索要高额赔偿。公安机关经过侦查,打掉了这个恶意敲诈勒索团伙。

支持合理维权,但应该有边界

北京泽亨律师事务所律师胡磊告诉记者,《食品安全法》第148条包含两项关键内容:一是首负责任制,指消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害,可以向经营者或生产者要求赔偿。接到要求的一方应当先行赔付,不得推诿。二是惩罚性赔偿,指生产不符合食品安全标准的食品,或经营者明知是不符合安全标准的食品仍然经营的,消费者除要求赔偿损失外,还可以主张支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。同时,该条款设定了最低赔偿额为1000元。

胡磊认为,如果食品中确实出现了如头发、钢丝等异物,通常即可认定为不符合安全标准,“所以,当消费者购买到此类问题食品时,例如一份10元的面条中有头发,依据法律主张1000元赔偿,是完全合法且合理的,这并非过度维权,而是法律明确赋予的权利。”

然而,法律支持合法维权,但也对权利的行使划定了边界。最高人民法院曾在2023年发布的典型案例中明确裁判规则:在“生活消费需要”范围内,支持消费者关于惩罚性赔偿的请求。这意味着,如果是正常就餐吃出异物,索赔1000元受法律保护,但如果一次性购买几十件同一问题商品,并试图对每一件都单独索赔1000元,这就可能被认定为超出了生活消费需要,不会得到法院全部支持。

胡磊律师提醒,对于消费者来说,合法维权应有理有据,而对于商家来说,打铁还需自身硬,应严格把关食品安全。商家如果怀疑对方是恶意“碰瓷”,不应轻易妥协,要注意收集对方恶意索赔的证据,并及时向相关部门报案。华西都市报-封面新闻记者 宋潇