勇敢向校园暴力说不!司法干预护成长

制图王思祺

校园,本是青少年学习知识、养成良好行为习惯、留下难忘青春岁月的场所。然而,近年来,校园暴力事件时有发生,让大家逐渐意识到,“遏制校园暴力,保障学生安全”,应当成为学生、家长、老师、社会共同面对的“课题”。

今天起,少年派将联合成都市大邑县人民法院,为大家带来一系列校园“法治第一课”,在青少年心中播种下“法治”的种子,共同营造安全的校园环境和利于未成年人身心健康的家庭空间。

16周岁的罗某和谢某是高中同学,住在同一宿舍。平日里,罗某就经常通过言语威胁、随意殴打、索要财物等形式欺负谢某。一天,罗某和谢某在宿舍内又因琐事发生争执,在随后引发的肢体接触时,罗某用尖刀捅伤谢某左侧腹部。

经鉴定,谢某损伤程度被评定为重伤二级。法院经审理后认为,罗某的行为已构成故意伤害罪,一审判处其有期徒刑二年,缓刑三年,宣判后,罗某没有上诉、抗诉,判决已发生法律效力。

罗某一案揭开了校园生活中可能存在的阴暗角落。看似轻微的欺凌若得不到及时有效的干预,可能迅速恶化,最终演变为触目惊心的暴力犯罪。

什么是校园欺凌与暴力?

校园欺凌,指发生在校园内外、学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。

校园暴力则指情节更为恶劣、可能构成违法犯罪的欺凌行为,常具有明显的攻击性。主要形式包括:

肢体暴力:殴打、踢踹、推搡、使用器械攻击等。

语言暴力:辱骂、嘲笑、恐吓、诽谤等。

关系暴力:孤立、排挤、散布谣言等。

财物暴力:强索、抢夺、毁坏财物等。

网络暴力:利用网络进行侮辱、泄露隐私、恶意传播等。

校园暴力行为应承担的法律责任有哪些?

校园暴力行为视情节轻重,可能承担不同层级的法律责任:

民事责任:侵害他人生命健康权、财产权等,须承担赔偿医疗费、护理费、误工费、精神损害抚慰金等。

行政责任:依据《治安管理处罚法》,对殴打、故意伤害(轻微伤)、恐吓、寻衅滋事等尚未构成犯罪的暴力行为,公安机关可处以罚款、行政拘留。

刑事责任:当暴力行为情节严重,达到刑事立案标准,则构成犯罪。

依据《刑法》第十七条规定,已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

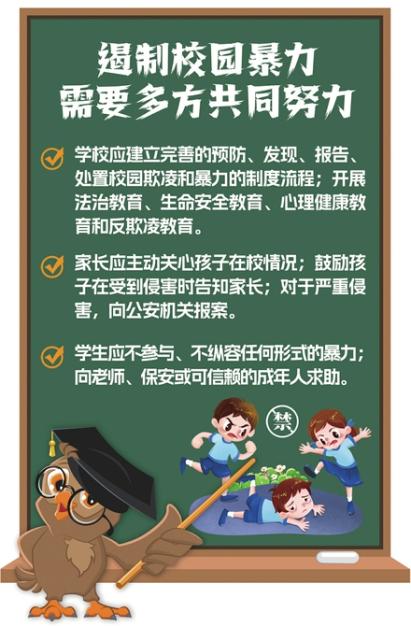

遏制校园暴力,需要学校、家庭、学生共同努力。对于学校来说,应该健全机制,建立完善的预防、发现、报告、处置校园欺凌和暴力的制度流程;常态化开展法治教育、生命安全教育、心理健康教育和反欺凌教育,提升学生规则意识、自护能力和求助意识。同时,积极构建友善、平等、互助的校园文化,设立便捷、保密的举报途径。

对于家长来说,应加强沟通与观察,主动关心孩子在校情况,留意其情绪、行为、身体有无异常;正确引导、教育孩子明辨是非,友善待人,不欺弱小,鼓励孩子在受到侵害时勇敢告知家长;一旦确认孩子遭受暴力,立即与学校沟通,要求其履行管理职责并处理;对于严重侵害,果断向公安机关报案或寻求法律支持。

对于学生来说,应不参与、不纵容任何形式的暴力;面对暴力威胁,保持冷静,避免正面冲突激化;寻找机会脱离危险,立即向老师、保安或可信赖的成年人求助;遭遇或目睹暴力,不做沉默者,及时向老师、家长或学校相关部门报告。

华西都市报-封面新闻记者于婷