消失的解玉溪

曾经河流处,今日高楼立。

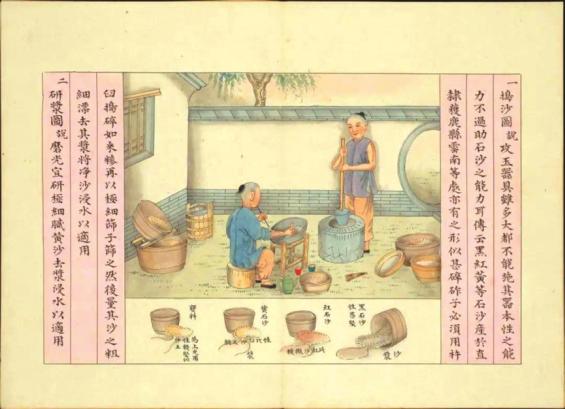

清代李澄渊所绘《玉作图》之捣沙图

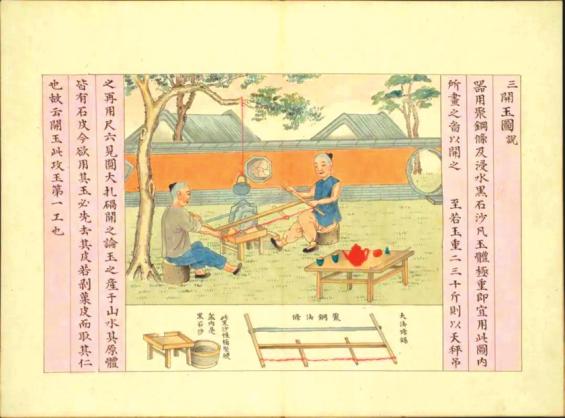

清代李澄渊所绘《玉作图》之开玉图

太古里曾是解玉溪流经地。

查阅资料方知,在成都车水马龙、人流熙熙的闹市区,在寸土寸金、商铺云集的市中心——大慈寺太古里片区,曾经有过一条叫解玉溪的河流。

这条河流有怎样的来历,为何如今又消失得无影无踪了呢?带着这样的疑问,笔者展开了一次寻访。

得名有故事

打开与成都相关的许多典籍不难发现,的确有解玉溪的记载。南宋祝穆《方舆胜览》卷51“成都府”载:解玉溪在“在大慈寺之南。韦皋所凿,用其沙解玉则易为功,因名。”明代由李贤、彭时、吕原等修撰的地理总志——《大明一统志》载:“解玉溪在大慈寺中,与锦江同源,唐韦南康(韦皋)所凿,有细沙可解玉,寺有玉溪院。”这些记载告诉了如下信息:一是解玉溪是唐代担任剑南西川节度使的韦皋所开凿的;二是它最早的名称叫锦江;三是它之所以叫解玉溪是因为与琢玉磨玉有关。

据史载,唐兴元二年(公元785年)韦皋出任剑南西川节度使,总镇川蜀,其在川任职时间长达21年。韦皋在川为官期间,干了好几件流芳后世的事情。

捐献俸金修造乐山大佛。乐山大佛,又名凌云大佛,位于四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧,濒大渡河、青衣江和岷江三江汇流处。大佛为弥勒佛坐像,通高71米,开凿于唐开元元年(公元713年),完成于唐贞元十九年(公元803年),历时九十年。佛像动工修造到大佛肩部的时候,发起这项伟大工程的海通和尚就去世了。海通死后,工程一度中断。多年后,剑南西川节度使章仇兼琼捐赠俸金,海通的徒弟领着工匠继续修造大佛;当乐山大佛修到膝盖的时候,续建者章仇兼琼升任户部尚书去长安任职,工程再次停工。又过了四十年,韦皋出任剑南西川节度使以后,听说乐山大佛工程停工的消息后,于是仿效章仇兼琼的做法,捐赠俸金继续修建乐山大佛。经过三代工匠的努力,终于在唐贞元十九年(公元803年)让工程圆满完工。乐山大佛造成以后,韦皋撰写了《嘉州凌云寺大弥勒石像记》,记录了乐山大佛开凿的经过,这块碑至今还放置在大佛右侧临江峭壁上。

扩修大慈寺普贤阁。成都大慈寺,世传为“震旦第一丛林”。据宋代普济《五灯会元》所记载,此寺的始建年代应为公元3世纪至4世纪之间;唐武德元年(公元618年),三藏法师玄奘从长安到成都,在此跟随宝暹法师学习佛教经论。武德五年(公元622年),玄奘在成都大慈寺律院受戒并坐夏学律。他在成都四五年间,究通诸部,常在大慈寺讲经,为蜀人所景仰。玄奘不以此为满足,乃泛舟三峡,取道荆州至长安,实现他赴西天取经之壮举。唐天宝年间,安禄山攻陷长安,唐玄宗避难成都。玄宗见大慈寺僧人在成都街头施粥,救济贫困百姓,并为国家祈福。他深受感动,乃敕书“大圣慈寺”匾额,赐田一千亩。并钦点无相禅师亲自督建成总计96院8542间的规模宏大的皇家寺院。韦皋在川任职期间,又根据僧众的要求,拨款扩修了大慈寺普贤阁,并撰写了《再修成都府大圣慈寺金铜普贤菩萨记》镌刻于寺庙中。

在扩修大慈寺的同时,韦皋的另一个大手笔,就是开凿了横贯城西到城北的解玉溪。韦皋为何要开凿这条人工河流呢?据专家考证,唐代以前,成都二江(外江与内江)并行,都是往城南方向的,而城北无河道,故也没有形成规模的市场。为了解决城北、城东人民用水问题,并帮助带动这一片区的经济发展,他派人对这些水域空白区进行考察后,选定了大慈寺片区内一条小溪,对其进行穿凿疏通导引,联通西北靠城边的郫江,引出一支流,向东南方向穿过成都城,流经大慈寺南后在城东南汇入检江,这样城北、城东也能受到二江水的滋润。

根据史籍的记载及现场勘测,专家们认定,解玉溪的水是从如今成都市宁夏街的西城拐城墙处引进来的,经过现在的江汉路、白家塘、王家塘、青龙街、西玉龙街、玉带桥、老玉沙街、东玉龙街、新玉沙街,到锦江区的桂王桥。再向南流到梓潼桥,从梓潼桥南口向偏东走,到东锦江街(原来叫诸葛井街),再往南越过东大街,然后向东横穿义学巷、红布横街、磨坊街,到东门水洞子,从城墙下的水洞子出去。出去是青莲街,斜穿大川巷,进入府河。

这条人工河流开凿后,不但方便城内生活所需用品的通航运送,同时还解决了洪涝时城中积水的排泄问题。

不过,让韦臬始料未及的是,这条河流的金刚砂居然被人们发现可以用来分割玉石,也就是琢玉。居住在成都区域的古蜀先民,早就有雕琢玉器的传统。在三星堆和金沙遗址中,都发现了许多形式多样、用途不一的玉器。这一传统,并没随着朝代的更迭而消失,而是延续传承了下来。到了唐代,新疆上好的玉石原料大量输入四川,成都也兴建起若干玉石制作作坊。自从发现河流内的金刚砂可以作解玉砂,用来打磨玉器后,沿溪一带开办了大量玉石作坊,于是,人们便将之称为“解玉溪”。

成都添胜景

随着解玉溪的建成,城东、城北那些荒郊野地,慢慢出现了零零星星的房子,引来了大量人群居住。最开始居住在解玉溪两岸的是那些在河中分割玉石打磨玉器的人。渐渐的,大大小小的玉石作坊出现了,随着玉石商铺的增多,经营其他业务的商铺也纷纷涌来,很快,这里成了人口集聚处、商业繁华地。

由于解玉溪与大慈寺相距不远,拜佛的人们会去解玉溪沿岸游览;解玉溪畔居住的人们也会去大慈寺拜谒,慢慢地,大慈寺、解玉溪片区就成为胜景。宋代侯溥在《寿宁院记》中说:“独成都大圣慈寺,据阛阓之腹,商列贾次,茶炉药榜,篷占筵专,倡优杂戏之类,杂然其中”。解玉溪两岸,则是仕女游人熙熙攘攘,晚间也不散去,成为成都当时最繁华的夜市。

当时成都的官员为了满足市民休闲的需求,专门修建了“玉溪院”“清风阁”等亭台楼阁,供大家游乐。这里,变成了成都一张名片。北宋张唐英在《蜀梼杌》卷下记载道:“明德元年(公元934年)六月,(孟知祥)幸大慈寺避暑……广政元年(公元938年)上巳游大慈寺,宴从官于玉溪院。”从这里可知,后蜀开创者孟知祥曾经在大慈寺避暑,在玉溪院招待官员;明代曹学佺所著《蜀中广记》载:“昶广政元年(公元938年)上已,游大慈,宴从官于玉溪院,赋诗……玉溪之上有清风阁”。从记载可知,后蜀孟昶曾经率百官游览大慈寺,继而沿着解玉溪逶迤游览,还在解玉溪旁的玉溪院设宴招待官员们,并一起赋诗寄怀。与此同时,在解玉溪上,还架设有一处清风阁。元代著名的史学家费著在《岁华纪丽谱》一书中也说:旧时成都的太守每年“七月七日晚宴大慈寺设厅,暮登寺门楼,观锦江夜市,乞巧之物皆备焉。”

城中留印记

在韦皋离开成都70年后的唐僖宗乾符二年(公元875年),晚唐名将、诗人高骈来到成都,担任剑南西川节度使。此时的唐帝国,已经是藩镇割据,战火纷飞,国力衰弱,内忧外患。而作为天府之国腹心的成都,也不断遭受南诏的侵扰。唐僖宗乾符三年(公元876年)十月,在经过一番调研以后,高骈动员兵士、民众一起上阵,开始在旧城外筑就了周长25里的罗城。同时,高骈为了加固成都的防御功能,“遂作縻枣堰(今九里堤)转内江水从城北流,又屈而南与外江合”,改昔日两江并流的局面为“二江抱城”的格局。高骈新开的河叫“清远江”,也就是今天的府河。由于清远江与解玉溪同时都需际引内江水,过去一家独引内江水的局面被打破后,解玉溪的流量也就减少了许多。随着朝代更替、战乱等原因,解玉溪淤积现象越来越严重,再加上百姓在淤积的地方开垦种地、修屋建房,解玉溪也因此越来越狭窄,水流越来越小。到了明代,流淌了500多年的解玉溪完全干涸了,彻底消失在世人的视野里。

解玉溪虽然消失了,但成都的街头巷尾,至今依然遗留着相当多有关解玉溪的信息。一是街名。在成都的街巷中,有许多和解玉溪相关的街名,如玉沙街、玉石街等。其中玉沙街由于临近解玉溪,有玉器作坊,可取溪水夹带之金刚砂解玉,故名玉沙街;而玉石街呢,则是对粗加工后的玉石进行精加工的作坊处所。二是桥梁名,如玉带桥。据史料记载,在解玉溪的转弯处有一座石桥,其形如带,人们便将其命名为玉带桥。三是池塘名。解玉溪干涸后,在低洼处形成了一个个小池塘,人们根据池塘周围的情形加以命名。如今,还有白家塘、王家塘、子龙塘等地名存在。