不是田园牧歌,也不是荒废故土乔叶《宝水》写出中原农村精气神

乔叶

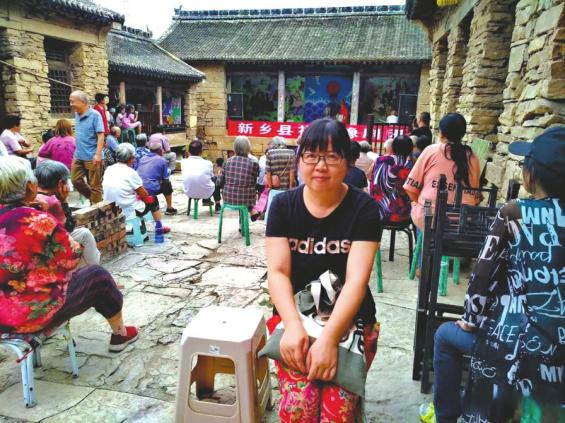

乔叶在老家看戏时留影。

《宝水》

乔叶(右3)和家乡小学的师生合影。

2023年1月12日,“2022名人堂年度人文榜·十大作家”名单揭晓,乔叶榜上有名。

上世纪九十年代,乔叶就因其优美的散文深受读者喜爱。近些年来,乔叶重点在小说创作领域耕耘,收获满满。2010年她凭借《最慢的是活着》获得第五届鲁迅文学奖中篇小说奖。之后又创作出版《认罪书》《藏珠记》等长篇小说,直面社会现实,深掘复杂人性。2022年,她的最新长篇小说《宝水》由北京十月文艺出版社推出,被评论家认为是“目前为止,书写新农村建设、写乡村振兴的出色之作”“一部中国七零后长篇小说的突围之作”。

“宝水”是小说中一个村庄的名字。位于豫北太行山深处,一个正在由传统型乡村转变为以文旅为特色的新型乡村,因为转型而获得了多元力量的参与和支持,重新焕发生机和活力。主人公是中年女子“地青萍”,她被严重的失眠症所困,提前退休后从城市来到宝水村帮朋友经营民宿。她怀着复杂的情感深度参与村庄的具体事务,以鲜明的主观在场性见证着新时代背景下乡村丰富而深刻的嬗变,自身的沉疴也被逐渐治愈。随着“地青萍”在宝水的三个自然村——中掌、东掌和西掌之间“悠荡”串门儿,各色人物一一出场。

小说以“平淡而近自然”的方式写宝水村的乡村旅游业由乱到治的进展,诸如如何解决激增的客流导致的堵车和停车问题,如何处理生活垃圾,如何与游客打交道,既做好服务又赚到钱等。

乔叶笔下的乡村,既不是甜美的牧歌田园,也不是荒废的故土。她看到了乡村存在的一些问题,也感受到其中涌动着的新鲜的希望,“乡村自有着一种非常强大的力量,我们看它貌似颓废了、破碎了、寂寥了,但其实乡村的骨子里很强韧的某种东西还在。但我肯定也不会美化乡村,而是想以文学的方式写出乡村的复杂性、多重性。”

乔叶,现为北京老舍文学院专业作家,北京作协副主席。日前,华西都市报、封面新闻记者对她进行了专访。

乔叶:写作要充盈饱满的生活气息

豫北乡村的一个切片式呈现

记者:

听说你为了写这个小说,跑了全国好多个村庄,但最终还是选择自己的家乡作为原型。

是的。这些年我参加作协组织的采风活动时,都会特别注意去看乡村。我一开始想到要以河南信阳南部一个村子作为原型主体来写。后来每年都会去那个村子几次,住上一阵子,收集的素材越来越多。但实际开写时我发现这不行。因为我的童年青少年没有在那生长过,感觉有一层隔阂。所以我就回到了我的老家焦作。一回到老家,我觉得我这个小说有底气了。

《宝水》里有故事同时也有不少关于季节的散文式的描写,让小说显得很舒缓,文学性很强。

我觉得一定要按照四季,按照时间时序来结构,这是由村子本身极其鲜明的自然性决定的。还有散文笔法的细密悠缓也匹配小说叙述节奏,因此选择了散文笔法,呈现出的面貌还是很适宜的。

读完《宝水》我有一个很大的感受就是,你把当下中原农村的方方面面写得很全面、细致。

我觉得文学的作用就是切片呈现。《宝水》这部小说其实是豫北乡村的一个切片式呈现,我希望它切得漂亮,让人看见这里面的丰富性,新和旧,传统和现代,问题和经验,都在里面。当然其中也饱含感情。对家乡农村的这种感情,我觉得真的像我们对年迈母亲的这种感情,也许她给你做不了什么事了,甚至只能唠叨你了,你可能也会不愉快,但是你什么时候想起她,都觉得是亲的。

记者:

从早期的散文到现在的小说,你觉得自己的文风有怎样的变化?

我曾经一度写东西很华丽,词藻一大堆,特别爱炫,那是我二十出头的时候。后来我结婚有了孩子之后,对世俗生活有了深入了解,而且也开始写小说,再回头去写散文,我觉得我比较返璞归真了。文风有变,比如可能会更宽容。也有不变,比如那种朴素情感的东西始终在。总之是随着年龄增长,我觉得要跟自己的这种阅历、认知所匹配。

现在你在文学上追求的风格或者境界是怎样的呢?

如果用衣裳比喻的话,以前我会穿泡泡袖,会很喜欢蕾丝,绸缎也穿过一段时间,现在确实是到穿纯棉麻的时候了。还有就是,我觉得不论写短的还是长的,都要充盈着一股饱满的生活气息。

记者:

写完《宝水》,你感觉对自己的老家了解更深了吗?

2020年,我调到北京工作。地理意义上是一步一步远离的过程,但在心理上,我觉得离家乡反而更近了。在这个不断离开和返回的过程中,我也获得了新鲜的体验和观察,对家乡认识得清楚。也觉得有很多重要的课要补。为了写《宝水》,从回到乡村走访、查阅资料到完成作品,我补上了不少课。比如说对农事知识以及老家人的精气神,都有了更深入的认识。此外,对家乡一些历史事实原来不清晰的,现在都清晰了。我想说的是,虽然一个村庄小,但从中也可以看到家国天下、大时代的影子。

你的小说在很多细节上特别细腻,风格很写实。

作为作家,我可能是偏经验型的,特别容易被生活气息或者具体情节所打动。比如写《宝水》,我一定要一趟趟地去看,去人家家住,去体验,然后,我才能够说,首先我自己信了想表达的这种情感逻辑,也信了这里面的人物,我自己充满了深爱和热爱,那么我才能够写它。不止一次,读书分享会的时候,有读者问,说你怎么那么细,怎么能抠出那么多有意思的细节。我说,当然这也是我长期写作的一个职业训练,很爱观察,经常在观察。有评论家说我是一个合格的,甚至是一个优秀的观察者,我很享受这种评价。细节特别重要。西方的谚语说“细节之中有神灵”。我觉得尤其对于写作的人来说,你写作的质感就来自于细节。细节中含有思想,思想中不一定有细节。所以我习惯在观察中打捞一切可用的细节。人的感悟力像筛子,有的人筛子眼儿很粗大,留住的东西就少,筛子眼儿细密的话,留住的东西就会多,我可能就属于筛子眼儿比较细的那种。

过去一年,你读了哪些让你觉得很不错的书?有哪些收获,生活上有哪些遗憾?

我看了马来西亚作家黎紫书的小说《流俗地》,她写的和现在有很远的距离,但是我读的时候不觉得远,会觉得很亲切。这给了我很大的启发:写作要有直抵人心的力量,还要有大时间的概念——写的时候需要适当的耐心和理性,作品也会更有生命力。2022年没回老家一趟,这是我特别难受的。好像老家的地“气”没有接上。所以我在修改《宝水》这个小说时,对家乡的思念也更深了。