“人造太阳”离我们还有多远?

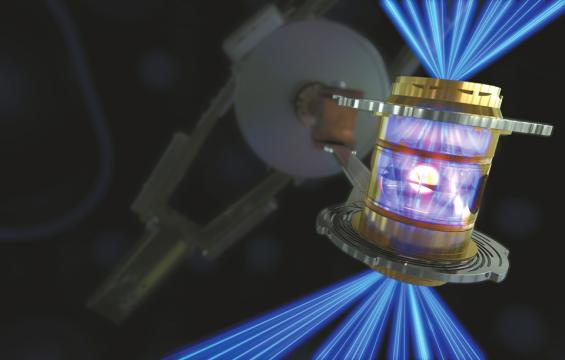

▶美国能源部13日宣布,其下属的劳伦斯利弗莫尔国家实验室科研人员将激光能量在空腔内转换成X射线,然后压缩燃料胶囊,直到它内爆产生高温高压等离子体,实现了“核聚变点火”。 图据CFP

在人类未来能源革命的道路上,以核聚变为技术核心打造的“人造太阳”至关重要。目前,这项技术又向前迈进了一大步。

美国当地时间12月13日上午,美国能源部宣布,其下属的劳伦斯利弗莫尔国家实验室(以下简称LLNL)科研人员实现了“核聚变点火”,称这一“重大科学突破”将为国防及清洁能源未来发展奠定基础。

“我相信,‘点火’是在上周一凌晨1点03分发生的,当时我正在查看、输入实验数据,看到了一些迹象,表明已发生了净能量收益现象。”美国LLNL“国家点燃实验设施”专家阿莱克斯·兹尔斯特拉说,过去几十年,核聚变实验使用大量的外部加热,让等离子体产生聚变反应,“现在,我们终于有了一个系统,可以让核聚变自身提供大部分的加热。这是通往更高水平的核聚变性能道路上的一个关键性里程碑。”

长期以来,LLNL一直试图掌握核聚变,为人类提供清洁能源。经过几十年的努力,此次试验实现“点火”(能量输出大于或等于驱动能量),将成为科学研究史上的一个转折点,也向世人证明“人造太阳”不再是天方夜谭。

人类研究与核聚变相关的基础物理学已近一个世纪。

核聚变是在极端条件下发生的原子核之间的一种反应,就像恒星中存在的原子核一样。以太阳为例,其氢含量约为75%,在巨大的热量和重力下,氢原子核相互碰撞,聚合成更重的氦原子,并在此过程中释放出大量的能量。

这一想法成为制造核聚变反应堆的基础:建造一个模拟太阳环境的装置,使其产生一种极其绿色的能源——核聚变不会直接产生温室气体,如二氧化碳和甲烷。

此外,与其他核反应不同,核聚变不会产生放射性废物。该技术有望为人类提供一种近乎无限的、清洁的、安全的能源。

上世纪60年代,LLNL的科学家曾做出假设:激光可以用来在实验室环境中诱导核聚变。随着时间的推移和技术蝶变,这一革命性的想法最终演变为惯性约束核聚变。

作为世界上最大、能量最强的“惯性约束聚变”实验,耗资35亿美元的美国“国家点燃实验设施”占据了大约3个足球场的空间,其中心有一个可容纳小胶囊的圆柱形装置。该胶囊大约和胡椒一样大,里面充满了氢、氘和氚同位素,简称“D-T燃料”。科学家将192个激光器聚焦于目标,用极高的热量产生等离子体,并引发内爆,最终释放出大量的能量。

简单来说,该实验可以想象成简单的模拟恒星条件——就是将重氢同位素、氘和氚,融合成氦。

“12月5日,他们进行了历史上首次可控核聚变实验,使聚变燃料保持足够热、足够密集。”美国国家核安全管理局副局长马文·亚当斯介绍说,激光束将大量热量集中在一个微型球形胶囊上,结果是一个过热的等离子体环境,其中反应产生的能量比用于产生它的激光中所包含的能量多,约为1.5倍。

实际上,作为核聚变反应堆的另一种生产热量方式——用磁铁来加热和容纳氢原子的磁约束反应堆(托卡马克环形反应堆)也取得了重大进展。在法国南部卡达拉舍,由中国、欧盟、美国、俄罗斯、日本、韩国、印度等共同参与的“国际热核聚变实验堆项目”使用的就是托卡马克装置。

托卡马克装置的工作原理是:当温度加热到超过1亿摄氏度时,将产生旋转的氢同位素等离子体,并相互碰撞产生聚变反应。

据悉,启动于2006年的“国际热核聚变实验堆项目”本体组装工作将于2025年完成,预计将在未来十年开始测试,并于2050年发展商业融合。作为平等成员方之一,中国承担了“国际热核聚变实验堆项目”建设阶段9.09%的工作,享有该项目100%的技术成果使用权。

虽然美国LLNL“国家点燃实验设施”点火实验的结果不会立即转化为核聚变的能量革命,但对相关研究却具有变革性的影响:这个小规模的净能量收益,成为证明实验反应堆可以产生能源的关键一步。

展望未来,新能源的新大门似乎正被推开。近年来,可控核聚变技术常被誉为一种对抗气候条件限制,减少人类对石油、天然气等燃料依赖,解决世界能源问题的良方。被全人类寄予厚望的“终极能源”要真正投入商用,还需要在技术发展的推进下走很长的路。

在这场未来能源的“马拉松”上,中国速度也同样得以展现。今年10月,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪录,标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进重要一步,跻身国际第一方阵,技术水平居国际前列。

“人造太阳”可能无法阻止气候变化、能源危机等情况产生,但如果充分发挥其潜力,可能为未来几代人提供近乎无限的能源供应。这也是人类首次将视野落在星际空间,去思考在地球上如何通过核聚变反应产生能源并加以利用。

或许到了那一天,我们会想起2022年12月5日,朝着曾经梦想过的目标迈出第一步的时候,“人造太阳”初升的光芒照亮地平线的时刻。

华西都市报-封面新闻记者边雪