攀援文字潜伏书中 过精神上“向往的生活”

《土里不土气》

《文心雕草:中国植物人文小史》

《中国的蔬菜》

《餐桌上的训诂》

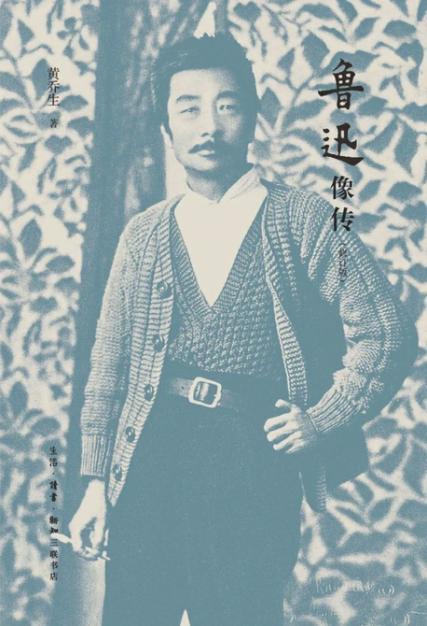

《鲁迅像传》

《红楼梦讲义》

《唐诗三百年》

《沙漠与餐桌:食物在丝绸之路上的起源》

盛夏已来,万物竞发。此时择机走进山野,亲近植物,向大地学习,肯定是上策。如果暂未成行,藉着阅读,攀援着文字线索,潜伏进书本蕴含的自然和诗意中,获得灵魂深处的慰藉和清凉,也是好的。

本月推荐的8本书,有大学中文系教授阐发古人之心的“唐诗三百年”,有从人类学、考古学等角度回望梳理“丝路”上瓜果飘香的“沙漠与餐桌”,有人文教授用大文化角度对“红楼梦”进行新颖冷静的“讲义”,以及从训诂学角度讲述饮食中“人与自然”的故事。

“向往的生活”图书版

长角羚、蚊滋滋著 蚊滋滋绘 上海人民出版社

拥有生物学教育背景的长角羚和蚊滋滋,在北京东部离城70公里处的浅山地带,创建了占地30亩且山、田、林、园、居一体的花园,在这里持续了7年的“里山”生活实践。这两位知识农夫在此垦田砌石,和鸟兽虫蛇周旋,繁忙劳作之余,他们还把百味杂陈的生活写写画画变成了书。

全书分为“里山技”“里山食”“里山客”三部分,以350多张彩版手绘、180多张照片,分享11类半野生活技能、107种动植物观察,还穿插有“大鹅历”“大地菜桌”“里山食物历”等十一组视觉饱满的“野性通讯”。这样的“里山”生活并非田园牧歌,也不是纯粹的农民耕作。他们选择身兼“知识农夫”“自然观察员”两大身份,在被忽视的城郊边缘发掘野性机密、探索“永续共生”的生活方案。

《文心雕草:中国植物人文小史》北大文学博士神聊中国人的草木情思

马俊江著北京联合出版公司

识草木,不仅是格物,更是美育。从《诗经》到鲁迅,中国人为什么独爱草木?博物学者马俊江读草释草,重现中国人藏在小草里的精神家园。岑参的边塞诗“北风卷地白草折”,白草是什么草?《长歌行》里的“青青园中葵”,你可知此葵非彼葵?作者生长于北地,大学毕业后到了江南小城浙江金华教书,江南生长的草木,在作者看来处处是生命的奇迹,从此他开始认真观察草木,开始认真书写草木。

这些草木不仅属于自然,它们生长在大地上,也生长在人类文化史里。漫长的岁月中,一棵草和人建立起了情感联系。作者在《诗经》、药典和农书里上下求索寻找资料,在日常生活中仔细观察,给读者讲述草木在人世的经历和故事。而这些故事不仅只是故事,故事里有我们祖先曾有的生活,那种生活和草木有关,也和美好的生命方式有关。

为270余种中国蔬菜“正名”

张平真著 北京联合出版公司

民以食为天,佳膳蔬为先,蔬菜是中国人餐桌上最长情的陪伴,但是我们却未必了解蔬菜背后的文化。我国的蔬菜栽培历史悠久,种类繁多,在数千年发展过程中,逐渐形成了丰富灿烂的蔬菜文化,并与酒文化、茶文化一起成为了中华饮食文化的重要组成部分。

由于地域辽阔、民族和方言各异,所以各种蔬菜及其名称无论是在现代人的生活交往中,还是在古代浩如烟海的文献典籍里,都呈现出种类繁多、名实混杂,以及正名、别称长期共存的现象,最终构成了既丰富多彩、又繁芜复杂的中华佳蔬名称文化。

本书以蔬菜名称解读为切入点,详解二百七十余种中国蔬菜,并配以精美手绘科普图。全书分“综述”和“各论”,“综述”概述我国蔬菜名称构成、命名缘由及构词手段等;“各论”则分门别类地对各种蔬菜的所属类别、起源地域、引入时间、栽培历史、供应现状、名称由来、命名因素、营养成分、食用方法等内容进行详细考释。

让训诂走出绝学,走进人间烟火

王宁著 中华书局

中国人从古到今讲究吃,中餐因花样繁多、味型丰富而享誉世界,但其所奉献的仅仅是一种物质享受吗?中华文化历来看重内在精神,中国烹饪饮食文化的精神元素又在哪里呢?古代的烹调方法、烹饪器具是什么样子?饺子、馄饨是同一种食物吗?鸡、鸭、鹅如何命名?粥和羹有什么区别?古人的饮食理念是怎样的?

语言文字学家、北京师范大学教授王宁用训诂学解读中国烹饪饮食文化,从饮食名称、烹饪原料与调料、烹调方法、炊食器具讲到文化传统,用汉语的博大精深诠释中华美食的丰富多彩、源远流长,讲述“绝学”训诂如何“上得厅堂”“下得厨房”,走出书房方寸之地,走进市井人间烟火。借助古代典籍的传递,王教授在本书的最后将中国古代烹饪饮食文化的优秀传统总结为“和与调”“节与精”“齐与范”三点。

“一部鲁迅形象史”

黄乔生著 生活·读书·新知三联书店

传记文学研究界流传一句话:“一图胜千言。”这是一本完整、系统整理鲁迅先生照片的书,一部鲁迅形象史。书中通过现在发现、保存的114帧鲁迅照片,辅以整理者详细的文字解说,研究、欣赏先生自早年到晚年的形象演变。书中鲁迅最早的照片拍摄于1902年秋,是浙江同乡会在东京的合影。最早的鲁迅单人照是那张著名的1903年“断发照”,距今整整90年,如此可见该书宝贵的文献价值。

从书中鲁迅青年时期的照片,我们可以看到先生当年的风采:风华正茂,丰神俊朗。拍摄这两张照片时,鲁迅还是刚刚20岁出头的翩翩少年,他涉世未深,血气方刚。从其表情看,他对未来充满憧憬。正是在赠给挚友许寿裳“断发照”的背面,他题写了“灵台无计逃神矢,风雨如磐闇故园。寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”的诗句,成为自己的精神宣言,也影响了无数热爱鲁迅的后来人。

有重要文献价值的还有1906年3月鲁迅弃医从文时与仙台医专同学的合影,其时成为鲁迅一生的转折点。据有关人士回忆,1933年2月17日,鲁迅与萧伯纳见面时,萧伯纳夸奖鲁迅的外貌,鲁迅回应道:“早年的样子还要好!”

从文本出发找到红楼之心

董梅著 新星出版社

《红楼梦》是可以读一辈子的生命之书,读本书也是在阅读人生。吃穿用度、幽微人性、隐喻伏笔……这部包罗万象的生命之书,堪称中国文化的“珠穆朗玛峰”。在攀登这座文化高峰的过程中,你可能会遇到很多问题:《红楼梦》到底讲了什么故事?林黛玉、薛宝钗谁才是女一号?曹雪芹是女性崇拜者吗?探春和王熙凤谁更懂管理?……

这些问题,你也许想过,也许从来没注意。在这本书中,董梅老师都会为你娓娓道来,从生活美学、文学杰作、象征符号、哲学大观、社会百态五个方面,以30个核心问题为抓手,给你一份攀登这座文化高峰的地图。中央美术学院人文学院教授董梅的解读,无关红学,不涉及考证,而是从文本出发,梳理《红楼梦》的人物与情感、思想与意涵,让我们回到文本、回到文学、回到人,品读“红楼真味”。

带着戏曲的眼光去研究诗词

黄天骥 著 东方出版中心

唐诗是中国古典文学的巅峰,也是中华文明的瑰宝。作为现代读者,我们不仅需要知道唐诗写了什么,好在什么地方,还需要知道诗人是怎么写的,运用了什么技巧完成,这样才能更深入理解诗人的世界,继承古代文学、古代文化的精华。古典文学资深专家、中山大学中文系黄天骥教授,半个多世纪专研古典文学,博考经籍,覃思神会,多有独见。在《唐诗三百年:诗人及其诗歌创作》中,黄天骥详细解读了唐代32位诗人的35首代表作品,自初唐到晚唐,从诗歌察人生进而观世变,接续呈现有唐一代诗歌基本风貌、唐代诗人心灵风貌、唐代国家盛衰侧记。黄天骥1956年毕业于中山大学中文系,留校任教,兼任中国古代戏曲学会会长、国家古籍整理出版规划小组成员。他的主要研究方向是古代戏曲,同时从事古代文学史的教研工作。

“一部植物学的《奥德赛》”

罗伯特·N·斯宾格勒三世著,陈阳译 社会科学文献出版社

谈到历史上的“丝绸之路”,人们大抵会想到长途跋涉的贸易商队,给西方带去中国丝绸以及“四大发明”为代表的科学技术这样的“经典叙事”,抑或是马可·波罗从西向东经过丝绸之路“到此一游”的趣闻。实际上,这样的看法大大低估了“丝绸之路”在人类历史上的重要性。斯宾格勒三世在《沙漠与餐桌:食物在丝绸之路上的起源》里就告诉读者,诸如水果、谷物、坚果、茶叶之类日常生活必不可少的食物,正是沿着丝绸之路,才得以进入世界各地厨房的。斯宾格勒三世是一位阅历颇丰的植物考古学家。在书中作者阐述了丰富的作物是从哪里来的。比如,尽管桃子的古拉丁文名字叫做“波斯苹果”,但是,“桃起源于中国,后沿丝绸之路经由西南亚传入欧洲”。

封面新闻记者 张杰