蜀锦在这里寻根和继承

还原后的老官山织机。

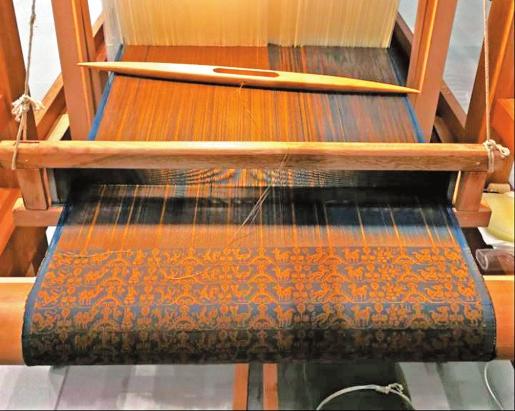

用老官山织机复原件织出的兽面纹锦。

丁桥织机。

扫码看考古中国专题

中国是世界上最早发明养蚕、缫丝、织锦的国家,而蜀锦是中国三大名锦之一。成都又叫锦城,早在2000多年前就是机杼之声处处闻。在成都及周边地区出土的墓砖、青铜器等文物上,曾发现描绘有采桑织布的景象。

虽然蜀锦有着“天下母锦”的美誉,但成都还没有出土过汉唐时期的织锦。

如何复制一件古代蜀锦?

从丁桥织机到复原的成都老官山汉墓出土的汉代勾综式提花机,这条道路是继承,也是寻根。

展现古代匠人的精湛手工

1995年,中日尼雅遗址学术考察队在新疆民丰县尼雅遗址发掘出一座东汉末至魏晋时期的夫妻合葬墓,墓中出土一件极其精美的汉式织锦。那是一件护膊,大约有成年男性手掌那么大,以红、黄、蓝、白、绿五色丝线织成,除了有鸾鸟、麒麟、虎等珍禽瑞兽图案外,上面还织有“五星出东方利中国”字样。

不仅如此,墓葬中还出土了另外一件织锦残片,与“五星出东方利中国”锦护膊的纹样完全相同,字样则是“讨南羌”。很显然,这是从“五星出东方利中国”锦相同锦料上裁剪下的。

这一考古发现被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

对于“五星出东方利中国”锦护膊的产地,学术界存在不同看法。

西汉时期,中央政府创办了规模巨大的丝织工厂,设在长安的“东织室”“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”,都各拥有织工上千。此外,当时四川也已经有了非常发达的织造工艺。

《西京杂记》记载,汉成帝曾下令益州留下3年税赋,为宫廷织造“七成锦帐,以沉水香饰之”。用益州3年捐税织制一床锦帐,可见锦帐的豪华、锦工的技艺高超。汉代朝廷在成都建立的“锦官城”是当时全国最大、最著名的官办织锦工场,其产品专供宫廷和官府需用,并作为朝廷礼尚往来的礼物赠送给外国使臣和君王。

经过专家和学者研究发现,“五星出东方利中国”锦为一块平纹经锦,符合汉代流行的早期蜀锦的基本特征。部分专家认为,在我国染织史上,唯有蜀锦是经历了“经锦”和“纬锦”两个发展阶段的传统工艺织锦;成都的官办织锦工场具备生产专供宫廷与官府使用的、高难度的“经锦”的条件。因此不少专家认为,这块织锦就是一块2000年前的“成都造”。

蜀锦不仅在汉代达到了极高水平,之后历朝历代的水准也维持在一个高位。在新疆吐鲁番出土的唐代文书中,有“益州半臂”“梓州小练”等蜀锦蜀绸名目,并标有上中下三等价格,真实反映出四川丝绸在西域贸易中的繁盛情况。如今,日本正仓院内还能找到传世的蜀锦。正仓院里的“四天王狩猎纹锦”,为隋唐时赠与日本遣唐使带回日本的,也是隋唐时典型的蜀地生产的织锦——“凌阳公样”纹饰。

宋代享乐之风盛行,刺绣需求量大增,刺绣技艺也随之提高,由此也促进了蜀锦的进一步成熟。元人费著撰有专门的《蜀锦谱》,对蜀锦花色花样等做了详细记录。

明末清初,蜀地经历了几十年战乱,巴蜀大地荒烟蔓草,物是人非,蜀锦纺织业几乎被摧残殆尽。直到康熙年间,外逃或被俘的锦工才回到成都重操旧业,锦城又响起了“札札弄机杼”的声音。在康熙帝的支持下,蜀锦纺织业不断恢复和发展。光绪年间,“成都有机房两千处,织机万余架”,成为全国闻名的丝织品生产、销售集散地。

证实蜀锦的千年传承史

蜀锦一直有“天下母锦”的美誉,但精美的蜀锦是用什么机器织造出来的?这一直是学者和考古学家们想要弄清楚的问题。

上世纪70年代,四川省丝绸工业研究所专家在研究汉唐经锦时,偶然在成都双流县华阳一个农民的腰带上发现了类似汉唐经锦的织物,大为震撼。多方打听后得知,这种织物是流传于华阳的一种织机织造的,于是专家组成员立刻前往找寻,在华阳找到了一种仍在使用的多综多蹑手工织机。

这种织机脚踏板上布满竹钉,类似四川乡下河沟常见的过河石墩,于是专家们给它取名为“丁桥织机”。

实际上,这种“活化石”一样的织机,是我国最古老的综片提花织机,源于先秦战国时期,流行于汉唐时代,至今已有2000多年的历史。

这种织机一般用于织花边(幅宽一般在10厘米左右),在老官山织机未发现前,很多专家认为汉锦为丁桥机所织,但试验发现,当幅宽超过30厘米,经密至200根/厘米时,织机便几乎无法织造。而“五星出东方利中国”锦的经密已达220根/厘米以上。

丁桥织机中,综框是一个重要部件,是由上下横梁和左右侧档连接的带有穿综杆和驱动件的框架,织机有两个综就可织平纹,有三个综就可织斜纹,综越多,能织的纹饰就越复杂,而蹑就是联动这些综框的脚踏板。据专家表示,这是一种在唐中期之后就几乎失传了的工艺。

取代“丁桥织机”的是束综提花机,又叫花楼机,在唐代已经出现了。织造时,由两人配合操作,一人坐在花楼之上,口唱手拉,按提花纹样逐一提综开口,另一人脚踏地综,投梭打纬。花楼机的出现标志着纬锦的诞生。纬锦的确立与发展,不仅是织锦品种的重大变革,更标志着织锦技术的跨越性发展。这一技术变革对后世提花织物的影响极其深刻。

位于成都浣花溪畔的蜀锦织绣博物馆,藏有清代的丁桥织机以及全球唯一一台目前仍可正常使用的清代花楼蜀锦机。不仅如此,博物馆还复制了6台蜀锦花楼木质机,并用其中一台改造后仿制了“五星出东方利中国”锦。

即便是这块仿制品,得来也相当不容易。4月初,成都蜀锦织绣博物馆馆长钟秉章在接受记者采访时介绍,当初仿制这块蜀锦时,老官山汉墓尚未被发现,所以是使用馆藏的花楼机织成的。他回忆起复制这块织锦时的情况,仍能清晰记得当初遇到了多少困难。

“我们做了很多尝试。汉代五色锦代表着当时汉锦织造的最高水平,我们用丁桥织机尝试复制‘五星出东方利中国’锦,但织造很不顺畅,并且织物背面比较凌乱。”钟秉章说,后来经过多次尝试成功织出了“五星出东方利中国”锦纹样,虽然从外表看纹饰图案大小及色彩几乎一样,但织造的经纬密度上还是有些差别。

那个时候谁也没有想到,几年之后成都会出土老官山织机,能织出各种汉锦,也坐实了蜀锦“天下母锦”的地位。

填补了世界纺织科技史空白

“老官山汉墓出土的织机太厉害了!”在采访的过程中,钟秉章数次提到老官山汉墓,对该处出土的4台汉代织机模型赞不绝口,“之前说蜀锦很厉害,是‘天下母锦’,这仅限于文献记载,没有实物,老官山的发现坐实了蜀锦‘天下母锦’的地位。”

据钟秉章介绍,由于四川盆地常年温润潮湿,丝绸的主要元素为呈纤维状的丝素蛋白,在潮湿的环境下很难保存,所以四川考古很难发现宋代以前的丝绸。之前在成都近郊明墓中发现过一块明代“落花流水锦”,另外在日本正仓院、法隆寺收藏着大量唐代的“蜀江锦”。老官山汉墓织机模型被发掘,不仅解决了汉代蜀锦的织造问题,甚至还从织机数量以及人俑分工等方面的研究发现,成都蜀锦的织造在汉代已具有相当的规模了。

“蜀锦,汉代到唐代,代表着中国织锦的最高水平,为中国织锦的第一座里程碑。而老官山汉墓出土的织机更是填补了世界纺织科技史的空白,是至今为止发现的、在当时最先进的纺织设备。”钟秉章说。

2014年,中国丝绸博物馆馆长赵丰领衔主持国家“指南针项目”,联合成都博物馆、中国科学院自然科学史研究所等科研机构,还原了汉代勾综式提花机的结构,并且经过3年多的研究、准备、装造、穿综及织造,对“五星出东方利中国”锦进行了复原,并在央视《国家宝藏》节目现场进行了织造演示。

2017年,成都蜀锦织绣博物馆与成都博物馆合作进行汉代蜀锦织造工坊场景复原项目:复原老官山汉墓勾综式提花机1台及墓中出土的全套织造前置工具,包括调丝和络纬工具两套、整经工具一套,并由国家级“蜀锦织造技艺”传承人贺斌及团队成功织造出汉代“人兽纹锦”。

用老官山汉墓出土的织机复原件织造了“汉代的蜀锦”,是继承,也是寻根。