张咏:两知益州治蜀乱

宋太宗像

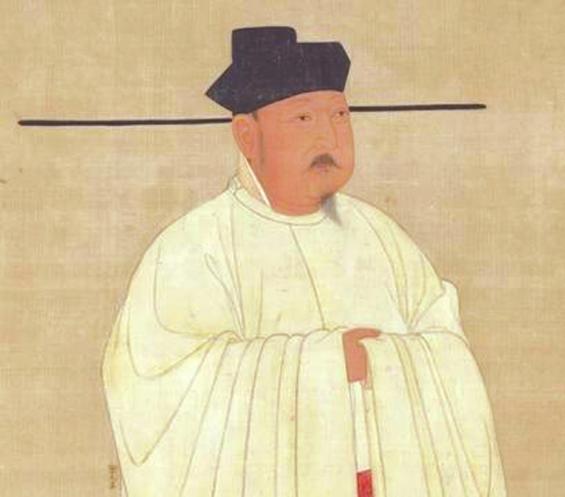

张咏像

□许永强 北宋淳化年间,四川爆发了声势浩大的王小波、李顺起义。这次起义发展迅猛,摧枯拉朽,所向披靡。淳化五年(994年)正月,李顺攻占成都,自号大蜀王。

宋太宗任命昭宣使、河州团练王继恩为西川招安使,率兵讨伐。参知政事苏易简极力推荐张咏知成都府。

淳化五年九月,张咏到任成都,他顺应民情、提倡种桑;大兴教育、礼遇贤士;规范货币、发行世界最早的纸币交子。张咏还用诗歌记录了蜀地的民俗风情,抒写对友人和家乡的怀念,揭开了其仕宦史上最为光辉的一页。

蛟龙岂是池中物平生意气凌清虚

张咏生于后晋少帝开运三年(946年),濮州鄄城(今山东省鄄城县北)人。他曾在自己的画像下题过自赞“乖则违众,崖不利物,乖崖之名,聊以表德。”故世人称之为张乖崖,其文集也被命名为《张乖崖集》。

早年张咏的家境窘迫,生活很不安定。朝代更替之际,社会动乱,使得张咏自幼异于寻常孩童,“幼负奇骨,不为儿戏”。他自少学剑,好弈棋,精射法,嗜酒,以剑术精妙闻名。南宋何薳的《春渚纪闻》记载了张咏只用一短剑,便将一枣树瞬间断为两截的事情。张咏诗文里也常论及用剑:“我欲为君舞长剑,剑歌苦悲人苦厌”“狂来拔剑舞,踏破青苔地”“伊余志尚未著调,秋风拔剑东门行”,其爱剑之情浸润于字里行间,也足见出张咏狂放不羁的剑侠形象。

然而这样一位“剑侠”,并没有把武学当作唯一追求。为了求学,张咏四处游历,正如他所说“阅市寻师,久尝涉历”。北宋太宗太平兴国五年(980年),张咏参加科举考试,中进士乙科,自此踏入仕途,至大中祥符八年(1015年)卒于陈州(今河南周口淮阳区)任上,仕宦经历长达三十五年。在这三十五年间,张咏历任官职众多,其中,在地方任职时间累计超过三十年。他所到之处皆政绩显著,为宋朝的疆域完整和社会稳定作出了突出贡献。张咏亦对自己的治才颇为自得:“吾榜中得人最多:慎重有雅望,无如李文靖;深沉有德、镇服天下,无如王公;面折廷争、素有风采,无如寇公;当方面寄,则咏不敢辞。”

中进士之前,张咏于太平兴国三年(978年)参加过科举考试,以失败告终。科场失意的他写了一诗《解嘲》:“我本高阳徒,平生意气凌清虚。词锋即日未见试,壮年束手来穷途。蛟龙岂是池中物,风雨不夹狂不得……”抒写壮志未酬的无奈,以及非是“池中物”的凌云志向。

张咏喜好读书、藏书。因家境贫寒,买不起书,渴望读书的张咏只好到有书人家恳求借阅,借到手之后再抄下来苦读。他读书十分勤奋,没有书桌,就在院子里背靠着树干读,一篇文章读不完,决不进屋歇息。其《劝学》诗中“玄门非有闭,苦学当自开”,可以说是他青年时代刻苦攻读的写照。

张咏进入仕途后,既不购置田产也不沉湎酒色,官俸几乎用来买书,时人称他“不事产业聚典籍”。他的藏书有近万卷,除正统的经史子集外,也包括医药、种树甚至卜筮方面的书。稍得闲暇,他总是躲进书房捧书浏览,“力学求之,于今不倦”。

稳定蜀地局势解朝廷西顾之忧

张咏以治蜀著称。994年和1003年,他两次被派镇蜀,前后七年时间。其间,张咏大兴文教,举荐贤士,改变了巴蜀地域的士风、文风,使得动荡不宁的蜀地局势稳定下来,解决了宋朝西顾之忧,推动了巴蜀文化的发展与繁荣,对包括蜀学在内的巴蜀文化作出了积极的贡献,也成就了自己在政坛的影响。宋真宗说:“咏在蜀,吾无西顾之忧”。

张咏初次镇蜀时,主帅王继恩恃功而骄,屯兵三千于益州(今成都)城中,终日耽于宴饮逸乐,很久不能平定贼乱,而城中军士已无半月之粮。张咏马上下调盐价,让百姓以米换盐,百姓争往之,不多时城中军粮已可供两年之用。军中士兵都叹服张咏才干。这些惠民、利民政策,保障了蜀地民众生计,促进了四川经济的发展。

张咏很注意教育工作,聘请刘式为州学教授,教习蜀地诸生,形成巴蜀地域的读书热潮。因饱受战火,蜀地学校颓废,巴蜀地域近二十年没有士子入仕为官。张咏举荐蜀中人士入朝为官,奖掖士人积极参加科举。张咏在《送张及三人赴举》云:“才雄扬子云,古称蜀川秀。千载遗英声,三贤继其后。文章积学成,孝友亦天授。远郡得充庭,期将免固陋。”诗中所颂三人即是蜀中贤才张及、李畋、张逵。诗里称许扬雄是蜀人中的雄才秀异人物,英名流传千载,而张及三人是继扬雄之后的特出卓异人物,指出张及等人在文章、孝友方面的突出成就,勉励他们高中朝廷之选,免除巴蜀长久以来的落后风习。张咏专门为张及三人应举举行了盛大的宴会和欢送仪式,并赠送入京费用。三人的登科入仕,对巴蜀地域影响甚大。自此之后,蜀人改变了“不乐仕宦”的传统,积极应举入仕为官。

蜀风尚侈,好游乐,张咏一方面顺应、尊重民俗,如正月十七日的钱灯会,正月二十三日的蚕市,二月二日的小游江,都是张咏定下来,一直延续到南宋末年的。为矫正蜀中轻狂浮薄的士人习性,张咏用儒家的传统思想教育和引导蜀中士子,并以身垂范,使蜀地风气向勤勉和质重方向改变。

张咏在蜀还规范货币,发行交子。自李顺乱后,民间钱币日少,私以交子为市。朝廷便命张咏与西川转运使黄观一同商议,于嘉、邓二州铸景德大铁钱,每钱值铜钱一、小铁钱十,相兼行用。但铁钱太重,不方便贸易,张咏便推行发行交子,这也是世界最早的纸币,对后世影响深远。

张咏也以恬退淡泊的性情引导着蜀人。他曾说自己出仕不是为了富贵:“巢由莫相笑,心不为轻肥。”他的言行被蜀人编录并刊印,在蜀中广泛流传,其治蜀之功,宋人将之比作蜀汉名相诸葛孔明。

见人非理即伤嗟见人欢乐生慈爱

张咏35年的仕宦生涯中,大多在地方为官,非常了解民生疾苦,忧思所及,落笔成诗。这类诗主要反映了社会现实、民生民情。最有代表性的政治讽谕诗当属《悼蜀四十韵》。这首诗写于淳化五年张咏临危受命前往益州任知州时。全诗近四百字,是宋初少见的描写兵事的长诗。诗前有序言,全诗可分四段,对蜀中官吏的刻剥、官军的残暴进行了深刻的揭露和批判。痛诉当政者的罪状,可见其刚正不阿、敢于直言、嫉恶如仇的性格品行。

张咏明白官逼民反的道理,治蜀时很为百姓着想,无论是化民为贼还是以米易盐、为民储蓄,都安定了蜀地民心。咸平六年(1003年),58岁的张咏再知益州。他在《再任蜀川感怀》云:“官职过身鬓已衰,傍人应讶退休迟。从来蜀地称难制,此是君恩岂合违。兵火因由难即问,郡城牢落不胜悲。无烦苦意思诸葛,只可颁条使众知。”全诗章法顺畅,用散文笔法感慨自己年岁已高,却仍不得闲休。他在《再任益州回留题剑门石壁》中写道:“剑门山势碧摩天,匹马重来鬓已斑。多赖皇明烛幽远,两川无事得生还。”提到自己为了治理蜀地费尽心思,呕心沥血,来的时候是雄心壮志,走时已两鬓斑白。这些诗点出了治蜀的看法,指出蜀地难治,除了山势险阻等地理环境恶劣外,更多的是人为造成的祸乱。

张咏在蜀中创作的诗歌,没有轻逸流荡之作。这与他要改变巴蜀鄙陋风俗,使之成为风俗醇厚之地的治蜀思想一致。他在《二月二日游宝历寺马上作》中生动形象地描绘了成都二月二日出游的盛况:“春游千万家,美女顔如花,三三两两映花立,飘飖尽似乘烟霞。我身岂比浮游辈,蜀地重来治凋瘵。见人非理即伤嗟,见人欢乐生慈爱。花间歌管媚春阳,花外行人欲断肠。更觉花心妒兰麝,风来绕郭闻轻香。昔贤孜孜戒骄荡,猖狂不是风流样。但使家肥存礼让,岁岁春光好游赏。”如花的美女、明媚的春阳、花间歌管、微风吹来的轻香,不禁让人犹如身处西蜀词风所产生的软媚与华艳的境界之中。作为地方长官,张咏在诗中劝诫,如果大家都能勤奋生产,遵礼守法,相互谦让,戒掉骄横放荡的恶习,不要发生争斗,那么年年都可以享受这样美好的游乐活动。

而在《至道乙未蜀中送人东归》中,他借对友人的期许表达忧国忧民的治世情环:“绿杨阴里卓柱拚,一曲离歌独演然。顾我无才狂似鹿,羡君清节直如弦。锦城寇难初平日,帝里春和入渴天。好竭忠诚佐真主,莫教奸任苦妨贤。”首联以环境渲染离情,颔联抒写对友人节行的钦佩,颈联改写时事,由蜀中治事写到京都气象,最后对友人提出为政期许。全诗没有对友人仕途亨通之类的泛泛恭维,虽以离情起篇,但没有局限于描摹别离的戚然,其境界阔大,表现出张咏对巴蜀文化风俗建设的关注,带有比较强烈的政治道德意味。

张咏心怀百姓,关注民本民生,爱民庇民。面对“谷苗干死天未雨”的旱情和农民焦急求雨的惨状,张咏在《悯旱》诗中感叹“如何不念苍生苦”。《愍农》“春秋生成一百倍,天下三分二分贫”一句,极言农民付出与回报的不成正比,将农民所受之苦表现得更加深刻。诗人提出要“惩奸济美号长材,来救黎元暗中苦”,并列举了具体措施:“先销坐食防兼并”“更禁贪官与豪吏”,以行愍农之道。

张咏在蜀地写了不少思乡念友、感叹时光易逝和人生短暂之叹的诗歌,情感忧愁低迴。《寄傅逸人》:“鸥鹭怜疏野,朝昏绕户飞。有谁知此意,独立对斜晖。”开篇写景,同时寓情其中,用“斜晖”“疏野”营造出寥落之境,复用鸥鹭“绕户飞”之动反衬独立人之静,两相对比,更见凄凉。颈联把这种凄清之感具体化,使诗人营造出来的清冷直透人心,让人不觉愿意听从诗人之劝,离开这寒苦之境。

诸多思乡之作中,广为人所称道的是七言绝句《雨夜》其二,诗的首句“帘幕萧萧竹院深”点明环境,秋天的夜晚,萧萧帘幕、深深竹院在清寒的秋雨中营造出幽深、凄婉的氛围;次句“客怀孤寂伴灯吟”点出思乡之愁。“无端一夜空阶雨,滴破乡愁万里心”化用南朝诗人何逊、唐代词人温庭筠以及唐代诗人孟郊之句,明言“乡愁”,“万里”与“一夜”映衬更显乡思之绵长。张咏切身刻骨的宦游落寞情怀和旅中怀乡之思最终使得本诗在艺术感染力上更胜前人,成就了张咏思乡诗中的经典之作。

除抒写友情和乡情,张咏偶尔也有年华易逝之叹,如《书园吏申花开榜子》诗中感慨“头上光阴瞥尔过,昨日少年今老大”。然而,与其心系天下的政治思想比起来,个人感怀的诗篇只能算是他在为公之余的自我表达与排解,在张咏的心里,天下之安总是大过个人得失的。