打卡火星!“祝融号”传图回来啦

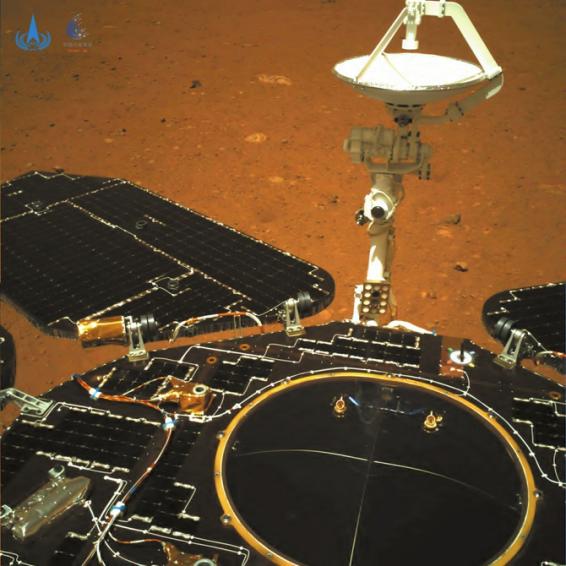

该图由导航相机拍摄,镜头指向火星车尾部。图中可见火星车太阳翼、天线展开正常到位;火星表面纹理清晰,地貌信息丰富。 新华社发(国家航天局供图)

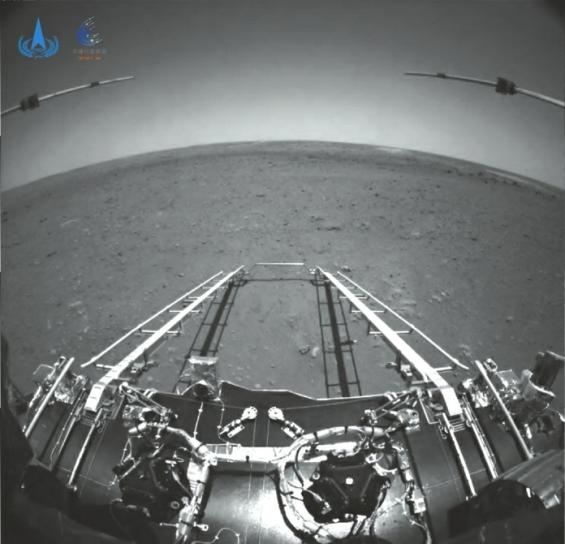

该图由火星车前避障相机拍摄,正对火星车前进方向。 新华社发

5月19日,国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器着陆过程两器分离和着陆后火星车拍摄的影像。图像中,着陆平台驶离坡道以及祝融号火星车太阳翼、天线等机构展开正常到位。

由火星车前避障相机正对火星车前进方向拍摄的图片显示,着陆平台驶离坡道机构展开正常,前进方向地形清晰。为获知火星车前进方向更大范围的地形信息,避障相机采用大广角镜头,在广角镜头畸变的影响下,远处地平线形成一条弧线。

由火星车导航相机镜头指向火星车尾部拍摄的图片显示,火星车太阳翼、天线展开正常到位,火星表面纹理清晰,地貌信息丰富。

这几天,祝融号到底在忙啥?

自5月15日天问一号任务着陆巡视器成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区后,不少网友一直翘首期盼要打卡火星的图像。还着急地问,“祝融号火星车到底在忙啥?”

按照时间顺序梳理,15日天问一号任务着陆巡视器成功软着陆后,火星车建立了对地通信。5月17日,环绕器实施第四次近火制动,进入中继通信轨道,为火星车建立稳定的中继通信链路,陆续传回图像数据。

那么,为什么大家等了好几天才看到图像呢?

原来,火星与地球的最远距离约4亿公里,而无线电波是以光速传播,信号能量的衰减与传播距离的平方是成正比的。科研人员为祝融号火星车配置了两种通信方式,一是直接与地球通信,二是通过天问一号环绕器中继,与地球通信。为什么能直接通信还需要中继呢?那是因为火星车现在距离地球约3.2亿公里,实在太远了,只能把最重要的信息传回来。

着陆后,祝融号火星车用随身携带的相机拍了一些照片,也迫不及待地想和地球上的伙伴们分享。不过要是直接发回地球,即使是前避障相机拍摄的照片,理论上也需要8个多小时。而且由于火星的自转,每天火星车能和地球直接通信的时间不到半小时,所以就舍弃了直接向地球传输图像的功能。因此,火星车得等着环绕器的中继,因为用环绕器中继向地球传输数据要快得多。

17日,环绕器进入中继通信轨道,火星车和环绕器建立了通信联系,稳定的中继通信链路陆续传回了图像数据。

目前,火星车正在开展驶离着陆平台的准备工作,将择机驶上火星表面,开始巡视探测。后续,火星车还将和环绕器密切配合,不仅要拍下火星的风景,还要用火星车上携带的6台科学载荷,对火星进行深入探测,把更多的科学数据传回来给科研人员进行研究。

“祝融号”火星巡视还要过哪些关?

自天问一号启程以来,对火星探测三大任务的“绕”“落”都已成功完成,接下来就是“巡”了,也就是祝融号火星车离开着陆器的导轨,在火星表面开动起来,进行科学探测。不过,它并不能一着陆就马上做到这些,还得先充充电。祝融号依靠太阳能电池帆板产生的电能工作。火星距离太阳更远,那里的太阳能密度仅为地球附近的4成左右,祝融号携带的四片巨大的“蝴蝶形”太阳能电池帆板,能确保充足能量供应,所需要的就是一些准备时间,来保证中国在火星上印出第一道车辙时,足够稳定。

探测火星不仅是工程任务的突破,更是行星科学领域的突破。除了常规的通讯、能量来源(太阳能帆板)、支撑结构、动力系统等部分外,天问一号整体携带了13种科学载荷,其中7个在火星上空的环绕器上,分别是中分辨率相机、高分辨率相机、次表层探测雷达、火星矿物光谱探测仪、火星磁强计、火星离子与中性粒子分析仪、火星能量粒子分析仪。6台分布在火星车上,分别是多光谱相机、次表层探测雷达、火星表面成分探测仪、火星表面磁场探测仪、火星气象测量仪、地形相机。

祝融号火星车开启巡视探测之旅时,还要小心火星上不时刮起的沙尘暴。资深航天专家、上海航天技术研究院研究员陶建中接受采访时表示,火星上的空气虽然比地球稀薄,但风速很快,可达每秒180米,这几乎是地球上特大台风风速的三倍还多。狂风会掀起大量的沙尘、石块,形成特大沙暴,让祝融号火星车的“眼睛”蒙尘、翅膀不再灵活。沙尘暴来袭时,会显著影响祝融号火星车的太阳能收集效率甚至全车的寿命。为了应对这样的情况,祝融号火星车表面的涂层已经赋予了它一定的防沙尘能力。

在火星上行驶时,复杂的地形也是祝融号火星车要克服的一大困难。“祝融号火星车着陆的乌托邦平原整体地形比较平坦,不过零碎的乱石比较多。不要小看这些碎石头,它们的破坏力也是很强的。”陶建中说。人们从照片上可以看到,目前正在火星上执行任务的美国“好奇号”火星车的车轮,就被石头弄出了好几个明显的破洞,如果继续遭到破坏,它的探测有很大的风险将被迫提前结束。同样来自美国的勇气号火星车在2009年时陷入沙坑,车轮出现故障无法转动,一直到探测任务结束,它也没能走出来。

专家表示,祝融号虽然叫火星车,但并不会如同地球上的汽车一样在火星上疾速奔驰;它的行进速度会很慢很慢,就是为了稳妥,不要在火星上发生碰撞等“交通事故”。遇到障碍时,祝融号火星车的机身可以升降,六个车轮均独立驱动,多轮悬空的条件下依然能自由移动。在极端地形中,它还能实现“蠕动”“蟹行”和“踮脚”等复杂机械操作。

“道路千万条,安全第一条”,这个原则无论在地球还是火星都适用。

综合新华社、中国探月工程微信公众号、《新民周刊》等