神秘的沙漠古国

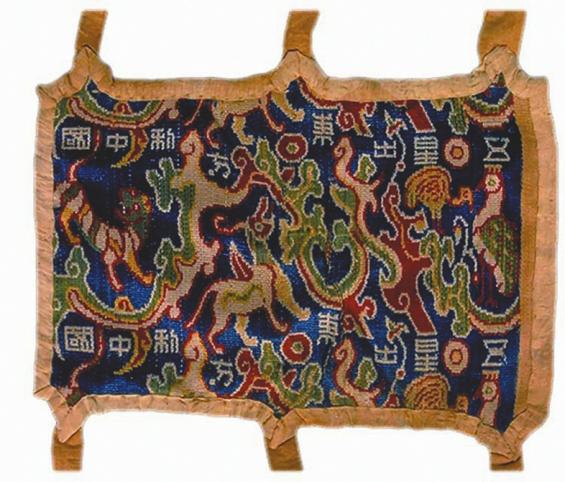

“五星出东方利中国”锦护膊。

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦枕。(新疆维吾尔自治区博物馆藏)杜飞摄

项木咄所著的考古通俗读物《围观考古现场》。

□项木咄

从1959年开始,考古学家多次对尼雅遗址进行了发掘,尤其是在20世纪90年代之后,由中国、日本有关方面联合组织的“中日共同尼雅遗迹学术考察队”,对尼雅遗址进行了9次预备考察和正式考察,取得了丰硕的成果。

真正的考古学发掘日常,并不像斯坦因经历的那样充满戏剧感,有的只是对遗址细节的不断苛求与修正。目前,尼雅遗址发掘中的很多资料还没有披露,所以我们很难还原每一次的发掘情况。不过,正是这一次次的科学考古发掘,出土了很多有价值的文物,使得尼雅遗址逐渐超越了“精绝古城”的狭小范畴,在时间和空间维度上,变得更加清晰。

干尸夫妻出土

神秘身份令考古学家激动

说尼雅遗址就是古代的精绝古城,这话没错,但也不全对。只能说,精绝古城只是尼雅遗址的一个时间切片而已。什么意思呢?考古发掘发现,在整个尼雅河200多公里的范围内,距今一万年前就已经有人类活动了。

到了青铜时代,在尼雅河古河道尾闾地带,地势开阔,特别适合种植植物,于是古代的尼雅人就在这里发展出了早期农业。之后的汉晋时期,人们在这里建立了精绝王国。精绝国废弃后,尼雅人又将中心转移到了精绝国以南不远处的尼穰城,此时,已是两百年之后的唐代了。

在整个尼雅遗址发掘中,最有知名度、收获最为丰富的要数1995年的那次发掘。更有意思的是,它以一种十分具有“预言”意味的形式,将尼雅遗址拉进了大众的视野,成为当年的十大考古发现之一。

1995年10月,中国联合日本组成了联合考察团,再次对尼雅遗址进行了考察。根据当时参与考古发掘的北京大学考古文博学院的齐东方教授回忆,当时中国考古队正计划去发掘一处编号为N14的宫殿遗址,结果在沙漠中偶然发现一个地方有木材露出。根据经验,考古队判断这个木材是经过加工的,很有可能是个墓葬。随后,考古人员确认此处果然是个墓葬,它被茫茫的黄沙所覆盖,周围零星分布着枯死的红柳和小胡杨林,墓地里一部分棺木已经被风沙侵蚀殆尽。

于是考古队临时改变计划,立即对墓地进行了抢救性发掘。这个墓地,也就是我们现在熟知的95MN1号墓地。

在挖掘过程中,考古队员们发现其中一个棺木上覆盖着大量的麦秸草,四周还塞满了干芦苇。面对如此奇特的埋葬方式,大家不由心生警惕,生怕不小心破坏了棺木。小心翼翼拨开苇草后,队员们发现,一片织有彩色几何纹图案的毛毡盖住了棺盖,棺盖是用5块木板拼合而成的,板缝之间还用泥土严密地封合着。棺木看起来保存完好,应该没有被人扰动过,根据以往的经验,棺内的文物应该保存状况完好。果然,打开棺盖后,一男一女两具古尸完整地呈现在大家面前,其身边摆满了随葬品。

看到两具完整的干尸出土,在场的考古学家激动万分。

这对干尸夫妻,可以说穿着十分讲究。男尸里面穿了件白绢套头长衫,外面套了件右衽长袍,腰间扎了宽彩织带,脚上还穿了双勾花的皮鞋。女尸的穿着也同样隆重。她身着红绢右衽长袍,下面着了件棉套头长裙,双手戴着绀地织锦手套,脚穿黑面勾花皮鞋,头枕锦枕。

这对干尸穿的大部分丝绸之物,上面都绣了小篆的吉语文字,如“延年益寿长葆子孙”“安乐绣”“千秋万世宜子孙”等。这些吉语听着是否有一丝熟悉?没错,在商周时期的甲骨文上经常会有“宜子孙”之类的文字出现,而著名的“盖章狂魔”乾隆帝也有“宜子孙”的印章落款。可以想见,能用上这一类吉语的人,身份地位肯定不低,再根据随葬品的丰厚和衣衾的华贵情况推测,这两位墓主人生前应当是贵族阶层。

那么,他们究竟是什么身份呢?

在95MN1号墓地的东北部不远处,有一处编号N14的废墟,这是一座规模很大的废墟,它由3座大型房屋和一座用木板建成的“垃圾坑”以及一些土坯墙组成。1906年,斯坦因在“垃圾坑”中挖掘出了11件汉文简牍,里面提到了“王母”“王”“大王”等称谓。而到了1931年,考古学家又在这个地方发现了另外21枚汉文简牍。根据学者的翻译,这些简牍都属于官方文件性质,比如“大宛王使坐次左大月氏及上所”等。

这些线索综合起来,表明N14很可能是当时汉代精绝国王室的驻地。而95MN1号墓地正好位于N14的东南部,如此贴近的地理位置,以及墓葬的丰厚程度,于是有的学者就推测,95MN1的墓主人,很有可能是其中某一任精绝国王。

“五星出东方利中国”

发现最有名的国宝锦护膊

然而,在95MN1号墓地中,最具知名度的还不是这对干尸,而是他们随身佩戴的一块锦护膊,这就是所谓的“五星出东方利中国”锦护膊。这块护膊珍贵到什么地步呢?它是中国首批禁止出国(境)展览的文物之一,它代表新疆维吾尔自治区博物馆,成为参加综艺节目《国家宝藏》的三件国宝之一。

发掘的时候,在墓主人一堆丝织品、弓箭以及木制品等随葬器物中,这块放在尸体肘部的织锦因为被沙土覆盖,一开始并不起眼。简单的清理后,织锦才逐渐露出了鲜艳的颜色。考古队员慢慢翻开织锦,居然在上面辨认出了“五星出东方利中国”的字样。在场的人们都兴奋起来,没想到还能在古人的随葬品上看到“五星”“中国”这类看起来特别“现代”的词汇。

当时,同一座墓中还出土了一块印有“讨南羌”小篆文的织锦,它的纹样有星纹、云气纹、羽人纹等,与“五星出东方利中国”织锦相同,可以断定是出自同一块面料。因此,这句话的完整内容,应该是:五星出东方利中国讨南羌。

“南羌”一词,最早见于《汉书》:“初置四郡,以通西域。隔绝南羌、匈奴。”根据马长寿先生的研究,羌在四郡之南而得南羌之名。因此,织锦记载的应当是一次中原王朝讨伐南羌的战争行为。

根据遗址的年代,以及出土的陪葬品,再结合史书的记载,学者们认为,这一次战争,很可能就是历史上有名的赵充国伐羌。《汉书·赵充国辛庆忌传》记载,西汉神鼎元年(公元前61年),汉宣帝指派赵充国全权负责西羌战事。当时情况复杂,在后方的汉宣帝因为赵充国按兵不动而心生不悦,在增援兵力督促尽快再战的同时,汉宣帝敕书说:“将军不念中国之费,欲以岁数而胜微,将军谁不乐此者……今五星出东方,中国大利,蛮夷大败。太白出高,用兵深入敢战者吉,弗敢战者凶。将军急装,因天时,诛不义,万下必全,勿复有疑。”

五星相聚之时,汉在东方,羌在西方,而五星出东方,说明汉兵必胜。如此重要的战事,堂堂一国之君催促用兵不是根据对时势的判断,而是根据天象学上的占卜,可见古人的迷信程度。而这场战事,也确如占星所预料的,汉军大败羌人。当时的精绝王国很可能参与了这次战争,因帮助中原王朝有功,所以得到了这一块织锦作为奖赏。

历史总是因为巧合而变得有趣。一块小小的织锦,因为一句充满“预言”的话而受到广泛关注,但它本身,只不过是记载了当时的一段战争往事而已。千年的时光过去了,往事早已烟消云散,这一块锦护膊,却神奇地留存了下来,述说着过去的故事……

项木咄

浙江大学文物与博物馆学系硕士,知乎考古大V,致力于用通俗有趣的方式,分享考古和艺术领域中的有趣故事及其背后的专业知识。