一代循吏宋锦:所到之处,俱有贤声

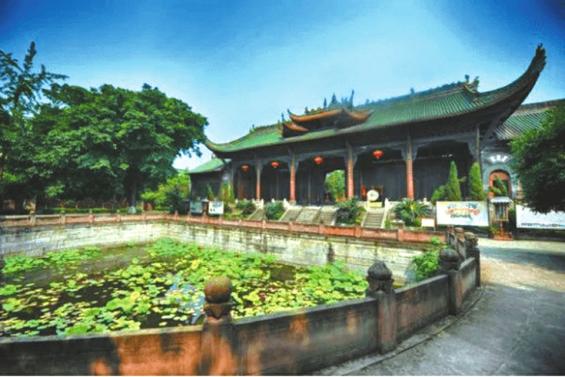

犍为文庙(宋锦曾主持重修)。

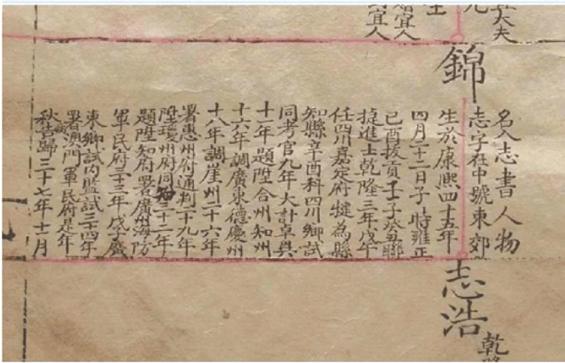

古籍中的“宋锦传”。

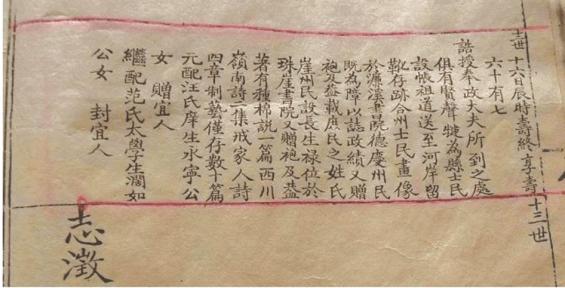

古籍中的“宋锦传”。

□向传君 “翠屏自古烟霞地,安乐当年高士庐。”这句赞美犍为的诗句,是清代犍为知县宋锦所作。

宋锦(1706年-1772年),字在中,号东郊,河南怀庆府武陟县宋家庄人。他的仕宦经历,始于犍为终于澳门,历官30年,所到之处都颇有政绩,深受百姓爱戴,是一代循吏。

清乾隆三年(1738年)至乾隆十一年(1746年),宋锦任犍为知县长达8年,是清代犍为历任知县中任期较长的一位。宋锦在犍为任官期间,注重民生,重视教育,重修文庙,续修县志,作出了重要贡献。而他自身博学多才,创作了多篇与犍为相关的诗文,为犍为的人文历史增添了一分色彩。

宋锦自幼勤奋好学,博学多才。清雍正七年(1729年),23岁的宋锦考取成为拔贡生。雍正十年(1732年)壬子科、十一年(1733年)癸丑科,宋锦两榜联捷,成为进士。

考取了功名,也就意味着可以进入官场。进士出身,至少也能当一个知县。但宋锦却等了5年,直到乾隆三年(1738年)才成为犍为知县。

注重民生为民谋福,这在三件事中可以体现出来。

第一件事是在汊鱼子滩修建待舟亭。汊鱼子滩是犍为著名的险滩,商人、百姓乘船经过此地,都要下船步行到上游重新乘船。如遇烈日或暴雨,人们只能遭受日晒雨淋。乾隆八年(1743年),宋锦在这里修建待舟亭,为等待船只的人们提供了一个庇护之所。

第二件事是申请废除盐井额赋。犍为自古是产盐之地,有很多盐井,其中一些盐井因年代较久,早已枯竭,不能产盐,但赋税仍需缴纳,这样就苦了百姓。宋锦到任后了解到这一情况,向上级申述,申请废除了这部分赋税,从而减轻了百姓的负担。

第三件事是督令百姓种植木棉。种植木棉可让百姓增加收入,但犍为没有种植木棉的习惯。宋锦于是作了一篇《重棉说》,督令百姓种植木棉,百姓也因此得享其利。据道光九年版《武陟县志》卷二十六《人物志·耆旧传》记载:“(宋)锦中雍正癸丑进士,授四川犍为知县。政简刑清,惠声大著。邑有盐井久涸,力请之上官,捐除额赋。俗故不知种棉,锦督令以时栽植,民享其利。”

清嘉庆十九年版《犍为县志》卷六《官师志》载:宋锦在任时“政简刑清,重修学校,于前徽尤加意表章”。

同书卷三《建置志》载:“(教谕所)至国朝乾隆三年,知县宋锦、教谕杨思溥始添设教谕署三楹于明伦堂后……(文庙)岁久渐圯,乾隆三年,知县宋锦、教谕杨思溥率同僚属绅士捐修。”

同书卷九《艺文志·文》有一篇李拔撰写的《重修犍为县学碑记》,其中写道:“乾隆三年,覃怀宋公以名进士来治吾邑,下车后祗谒学宫,见圮废不治,与司铎杨先生率僚属、绅士各捐赀,悉心筹划,礼殿以筒瓦,饰门阙以丹艧,重修东、西两庑及名宦、乡贤等祠,创建棂星门、义路、礼门各一,改造崇圣祠于殿后,移置明伦堂于殿西,堂前为学门,堂后为学署,周遭逦迤,缭以墙垣,泮池、露台,甃以砖石。其他供帐内祭器之属,无不焕然从新。”

从重修犍为文庙可以看出,宋锦十分重视教育,同时也让犍为文庙得以保存至今。犍为文庙在全国现存文庙中,规模居全国第四、四川第一。

除了文庙外,宋锦在犍为期间,还重修了大量的古迹。据嘉庆十九年版《犍为县志》卷三《建置志》记载,宋锦重修的古迹主要有县署大堂抱厅、子云亭、崇圣祠、邵公祠、孝女祠、张纲墓等。其中,宋锦在重修县署大堂抱厅后,题写了一副楹联,上联为:“官号亲民,版图内与同忧乐;登斯堂也,恻怛哀矜,须知巧吏非良吏。”下联为:“地称名郡,汉唐来代有英贤;居此土者,磨砻砥砺,莫谓今人逊古人。”额题:“天理国法人情”。古迹早已不存,但楹联流传至今,让我们可以读出宋锦的亲民情怀。

宋锦到犍为后,立志重修县志,但因公务耽搁,一直未能实现。直到乾隆十一年(1746年),宋锦被提升为重庆府合州知州,离任在即,才觉得如果不完成重修县志的愿望,必定抱憾无穷。而此时恰好犍为籍举人李拔返回犍为,宋锦于是邀请李拔参与修撰。同年七月,宋锦在离任之际,最终完成了重修《犍为县志》之举。犍为建县至今,已有1450多年历史,但作为一县之史的县志,传世的版本却很少。现存民国及以前的《犍为县志》共有4个版本,其中宋锦主持修撰的这一版是最早的一版。

宋锦在犍为不仅有诸多政绩,为官也十分清廉。现在的河南省武陟县占店镇宋庄村是宋锦的故乡,至今还流传着宋锦的一些故事。

乾隆六年(1741年)辛酉科四川乡试,宋锦任同考官。同考官,主要职责是负责分房阅卷。当时犍为有一个潘员外,为让儿子在考试时得到照顾,想给宋锦送礼,可他打听到宋锦铁面无私,不爱钱财,于是别出心裁送了一斗绿豆。因当时四川不产绿豆,而天气又炎热,酷暑难当,有钱人家都从北方以高价购得绿豆,煮水饮用,以消暑解瘴。宋锦义正词严地拒绝了潘员外,潘员外的儿子也因才学不济,最终没被录取。

因为宋锦在犍为的政绩突出,乾隆九年(1744年)被表彰为“卓异”。乾隆十一年(1746年),宋锦被推荐升为重庆府合州知州。离开犍为时,“犍为县士民设帐[障]阻道,送至河岸,留靴存迹。”不仅如此,犍为士民还将宋锦入祀于名宦祠。从这些事迹可以看出,宋锦在犍为深得民心。

乾隆十二年(1747年)二月,宋锦正式到合州就任知州。他在合州知州任上的时间较短,民国十年版《新修合川县志》卷三十二《名宦传》记载,他在合州主要做了两件事情:一是重修孔庙泮池、棂星门和周濂溪祠池亭;二是续修《合州志》。另外,道光九年版《武陟县志》卷二十六《人物志·耆旧传》还记载了另一件事。当时,朝廷对大、小金川用兵,例供的周转运输,当时舆论都认为应该走陆运。但宋锦承受着舆论的压力,分别陈述了走陆运和走水运的利弊。最终上级采纳了宋锦的建议,决定改走水运。川东各个府、县的例供运输,因此更加便利。

乾隆十三年(1748年),宋锦因父亲去世回家服丧。宋锦离开合州后,合州人民怀念他,将他的画像悬挂在濂溪书院。至此,宋锦结束了其在四川的任职。

后来,宋锦一直在广东任官。对于宋锦在广东任官的经历,道光九年版《武陟县志》有简单的记载,而《宋氏族谱》上则有更加详细的记载。

“(乾隆)十六年,调广东德庆州。十八年,调崖州。二十六年,署惠州通判。二十九年,升琼州府同知。三十二年,题升知府,署广州海防军民府。三十三年戊子,广东乡试内监试。三十四年,署澳门军民府。是年秋病,告归。三十七年十一月十六日辰时寿终,享寿六十有七,诰授奉政大夫。”

通过以上记载可知,乾隆十六年(1751年),宋锦服丧期满后,被选补为广东德庆州知州。乾隆十八年(1753年),调任为崖州知州。民国三年版《崖州志》卷十七《宦绩一·名宦》记载:宋锦“乾隆十八年任崖州知州,慈惠清廉。修州志,设书院。立义学会,以育多士。”由此可知,宋锦在崖州设立书院,建立义学会,注意培养人才;又主持修撰了《崖州志》。乾隆二十二年(1757年),宋锦从崖州离任。

乾隆二十六年(1761年),宋锦署任惠州府通判。乾隆二十九年(1764年),升任琼州府同知。乾隆三十二年(1767年),宋锦被保荐升任知府,署广州海防军民府同知。乾隆三十三年(1768年)戊子科广东乡试,宋锦任内监试。乾隆三十四年(1769年),署澳门军民府同知。其实,“广州海防军民府同知”和“澳门军民府同知”是同一官职,宋锦担任这一官职共两年。同年秋,宋锦因病告老还乡,结束了仕宦生涯。

就像在犍为和合州一样,宋锦“所到之处,俱有贤声”,在各地离任后,也都备受当地百姓怀念。《宋氏族谱》记载:“德庆州民既为障以志政绩,又赠袍及盖,载庶民之姓氏。崖州民设长生禄位于珠崖书院,又赠袍及盖。”这些记载与地方志的记载吻合,可知这并不只是族谱对宋锦的褒扬,而是宋锦确实深受百姓爱戴。

乾隆三十七年(1772年)十一月,宋锦去世,享年67岁。宋锦一生为官30年,从犍为知县开始,到澳门军民府同知,历官七任,所到之处都大有作为,颇有政绩。离任后,当地士民都感怀其德。诚如宋锦最初在犍为县署大堂抱厅题写的那副楹联一样,他真的做到了“官号亲民,版图内与同忧乐”。如此看来,宋锦不失为一代循吏、良吏。

文图来源:四川省地方志工作办公室